前面的系列可以說均是為了便于理解內地半導體事業的發展,可即便如此,鑒于技術和產業鏈的精細繁雜、國際局勢的變幻莫測、以及我國半導體與電子業發展的曲折歷史與尷尬現實,我們還是需要先從產業發展縮影、中芯國際的坎坷史開始談起,以此管窺二十年來我國半導體事業發展的點點滴滴。

中芯國際的曲折歷程

中芯國際(SMIC,Semiconductor Manufacturing International Corporation,中芯國際集成電路制造有限公司)于 2000 年成立于上海,是由來自中國大陸、中國臺灣、美國和新加坡的資本共同出資興建的半導體代工企業,初期股權的多樣化是為突破國際技術封鎖和企業長遠發展計,2019 年半導體代工業務全球排名第五位。初期在張汝京先生帶領下,在上海、北京、天津、成都、武漢和深圳進行了大規模的投資建廠,以期在規模和工藝上實現趕超,事實上 SMIC 的產能曾一度接近 TSMC 和 UMC。然而終因“瓦森納協議”的技術封鎖限制,在引進設備和技術時困難重重,為此,張汝京先生做了最大努力和付出,以調用一切資源獲得美國的出口許可。在 2007 年至 2009 年那段時間里,SMIC 在 45 納米和 32 納米技術上實現突破后,內地半導體產業的升級依稀看見了曙光。這跟張汝京先生的美籍臺商身份、以及初創股東來自全球各路資本有著莫大關系。

SMIC 取得的成績有目共睹,但持續激進的投資擴張與技術封鎖帶來的舉步維艱,讓企業無法兼顧投資與營收的平衡,在取得成績的同時也連續幾年出現虧損。這在晶圓代工這種拼投資拼人才拼技術的行業并不算稀奇,但那些追求短期財務回報的股東并不買賬。更為麻煩的是,2008 年金融危機導致存儲芯片價格崩盤,SMIC 的經營活動也陷入困局,大唐電信趁機入股并成為大股東,這原是好事。然而,大唐意欲謀求控制權為 SMIC 之后的內訌危機埋下了伏筆。另外對 SMIC 造成疊加打擊的是,2009 年美國法院對 TSMC 起訴 SMIC 知識產權一案,判決 SMIC 敗訴。彼時的大背景是內地缺乏高端半導體人才團隊,SMIC 當時有從原世大半導體(后并入 TSMC)挖人,這些人才團隊對原公司的工藝流程有所模仿,這大致是 TSMC 訴訟的由來。

SMIC 的敗訴也可視為在國際技術封鎖的背景下,臺島當局對張汝京先生在大陸創辦 SMIC 進行的刻意阻擊,彼時臺當局對內地科技項目投資的干預和打壓頗多。因各種復雜因素,SMIC 在應對 TSMC 長達數年的訴訟過程中處理不慎,導致最終付出巨大代價,創始人張汝京先生也遺憾地離開。“行百里者半九十”,這是產業界的重大損失。那以后,持續多年的干擾,使 SMIC 在先進制程的研發上幾乎止步不前。后張汝京時代,元勛江上舟先生竭力維系各方面之平衡,力挽狂瀾,撥正 SMIC 的航向,但江先生卻于 2011 年因癌癥而意外辭世。至此,SMIC 陷入風雨飄搖:股東的控制權之爭和員工的派系之爭,內訌不斷,治理問題頻發……這家被寄予厚望的半導體產業的領頭羊,曾經就這樣跌入深淵,紛爭各方也兩敗俱傷。好在始終有人相信,光明的芯時代不遠了,新篇章也正在打開。

回首 SMIC 那段陷入泥潭的歲月,業內人士分析,是當時復雜的局勢和各方的目標與利益訴求的對立讓企業無法承受,而所有癥結的源頭就在于技術封鎖。這就涉及到“瓦森納協議”和“巴統”。美蘇冷戰期間,美國和西歐等國家在巴黎成立“巴黎統籌委員會”(簡稱“巴統”),限制向蘇聯、中國等國家出口包括軍事武器裝備、尖端技術和稀有物資,1991 年蘇聯解體、冷戰結束,“巴統”于 1994 年解散。但 1996 年,美國等 33 個西方國家又在奧地利維也納簽訂了一個臭名昭著的“瓦森納協議”(關于常規武器和兩用物品及技術出口控制的瓦森納協定,Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Good and Technologies),實施新的控制清單與信息交換規則。

此協議包含兩份控制清單:一份是軍民兩用商品和技術清單,涵蓋先進材料、材料處理、電子器件、計算機、電信與信息安全、傳感與激光、導航與航空電子儀器、船舶與海事設備、推進系統等;另一份是涵蓋各類武器彈藥、設備及作戰平臺等軍品清單。中國在被禁運國家之列。據此協議,西方對中國半導體技術的出口,一般按“N-2”的原則審批,即比先進技術晚兩代,加之審批過程再拖延時間,結果就是中國拿到的技術和設備比最先進的大約晚兩三代。“巴統”和“瓦森納協議”先后成為我國半導體產業技術進步的障礙。

經過數十年的發展,半導體全球產業鏈的上下游已形成了一個龐大的、廣覆蓋的國際分工協作體系,從供應源頭端到市場端,各種各樣的軟硬件技術、材料、設備,以及元器件的設計、制造與封測,外加下游終端產品的設計、組裝和消費,構成一個供銷體系的大循環。這個大循環各環節環環相扣,缺一不可。全球性的分工合作一方面創造了最佳的效率、最好的技術、和最大的市場;另一方面,任一環節的缺失或突變都會導致大循環的斷裂或梗阻,導致無法向最終消費者供應產品或服務,導致企業無法運轉,無法生存。最終,得不到市場的驗證和反饋,技術就無法升級迭代。可以看出,當供應鏈發生劇變時問題的本質在于哪個環節更容易被替代。

對華技術封鎖正是出于這樣的考慮,妄圖將中國的技術和產業鎖在容易被替代的環節。業內人士還指出除了技術封鎖之外,SMIC 經歷的艱難曲折歷程還跟管理體制、專業人才、社會環境等因素有一定的關系,在多重困難下,SMIC 發展的難度自然非比尋常。晶圓加工環節的工序極其復雜繁多,但凡一個地方有細微的差錯就會導致整塊晶圓報廢,這需要所謂的“量產技術”和“統合技術(Integration Technology)”,需要大量的、有多年行業經驗的專業人才、吃苦耐勞精神、以及戮力同心的團隊精神才能出成果,才能保障“正品率”,才能產生競爭力,才有機會參與全球供應鏈分工。

10 年、20 年彈指一揮間,曾經帶著光榮使命、被寄予厚望的 SMIC,從當初曾與 TSMC 實力接近,到如今難以望其項背,而如今光刻機等尖端設備的封鎖困境更甚于以往。不過,值得欣慰的是,近幾年 SMIC 在經歷了諸多風波之后,已重新理順了各種復雜的關系,擺正航向,聚攏人才,在風起云涌的產業大潮中披荊斬棘,奮力前行。

大陸半導體產業發展回眸

中芯國際的發展凝聚了很多專業人士的理想和心血,說是鞠躬盡瘁也不為過,但畢竟是近 20 年的事,且它僅是眾多奮斗企業群中的一個代表。我們不禁要問,2000 年之前的情況是怎樣的呢?還有業內其它奮斗者的情況又如何呢?此外,供應鏈從業者曾長期對本土半導體和元器件品牌的弱勢感到沮喪和困惑,而研發部門似乎也總青睞海外品牌,對國產品牌挑三揀四……那么問題來了,國產元器件真的不行嗎?半導體產業技術落后是因為我們不夠重視嗎?下面一起探尋答案。

篳路藍縷。建國初期,在一批學成歸來的業界先輩,如黃昆、謝希德、林蘭英、王守武、高鼎三、吳錫九、黃敞、湯定元等人的帶領下,蹣跚起步的中國半導體行業保障了“兩彈一星”等重大項目的電子和計算配套,并建立了一套橫跨院所與高校的半導體人才培養體系。1951 年,黃昆回國,到北大物理系任教;1952 年,謝希德回國,投入中國半導體事業;1953 年,前蘇聯援建的北京電子管廠(774 廠)成立,曾是亞洲最大的晶體管廠,這也是京東方(BOE)的源頭;1956 年,中國提出“向科學進軍”,制訂各門尖端科學的遠景規劃,半導體技術是重點之一,同年在黃昆與謝希德的主持下,五校聯合在北大創辦了半導體班,為我國半導體事業培育人才;1957 年,我國半導體材料科學奠基人林蘭英回國,并于第二年研制出我國第一根硅單晶;1958 年黃昆、謝希德著《半導體物理學》出版;1960 年,江南無線電器材廠(“742 廠”)成立,后于 1980 年從日本引進電視機集成電路 5 微米生產線;1965 年我國第一塊 IC 誕生;1968 年,四機部籌建國營東光電工廠(878 廠,時稱“北霸”),上海元件五廠生產TTL數字電路的五車間外遷成立上海無線電十九廠(時稱“南霸”);1969 年,國營永紅器材廠(749 廠)在天水成立,這是華天科技的源頭;1972 年,江陰晶體管廠成立,這是長電科技的前身;1973 年受政治風波影響,引進日本電氣公司(NEC)IC 生產線的計劃泡湯,痛失引進全套技術的機會;1975 年,中國第一顆 DRAM 誕生。

在一窮二白的基礎上,第一代半導體人的智慧與奉獻、以及技術在大規模產業化之前的窗口期曾讓我們無比接近世界最先進水平,但計劃經濟的弊端,加之長期動亂使經濟建設中斷,半導體事業錯失發展良機。一個典型的時間窗出現在 1972 年,彼時中美關系緩和、中日邦交正常化,1973 年日本 NEC 公司支持我方引進全套半導體技術的合作計劃,但是我們錯過了,在那個特殊年代半導體事業的持續發展哪有絲毫保障。

就全球半導體技術和產業本身來看,從 1946 年發明計算機、1947 年發明晶體管、1958 年發明 IC,到 1970 年代中期,前后約 30 年的時間里,應用主要局限在軍工航天和部分有限的領域,還缺少爆發性市場,對經濟的貢獻相對有限。不過,在這一階段工藝、設備和材料等基礎和配套技術均獲得了積累,半導體器件的性能和數量也逐步提升,通過電子表、電子計算器、家電和文字處理機等民用市場,對生產和生活的影響日益加深。

在其后十年左右的時間,全球半導體產業開始迎來第一個發展高峰。日本半導體產業飛速發展,日美兩國展開了激烈角逐,日本以 DRAM 為代表的半導體產業取得數年的領先,之后因美國的全面打壓又開始衰退。期間,英特爾的 CPU 漸獲成功,但大中型計算機的應用依然局限在少數部門和企業,到 1985 年,80386CPU 的推出為電腦的推廣普及提供給了可能,行業進入超大規模集成電路(VLSI,Very Large Scale Integrated circuits)階段,這是微電子技術長期量變積累而形成的質變,也成為我國半導體產業大幅落后于世界先進水平的分水嶺。

改革開放初期,國家首要解決的是民眾的基本生活問題,各項建設缺少資金,大陸半導體發展有心無力。作為對比,同期的日本業界抱團對核心技術進行攻堅,成功問鼎世界第一;在日本起步后的幾年,韓國和中國臺灣也開始發力,向美日學習技術并消化創新,在十余年后成就非凡。從 1985 年到 1995 年世界開始了 PC(Personal Computer)時代,電腦的功能拓展至文字、圖形、數據、計算機輔助設計(CAD)和信息管理等各方面,電腦由奢侈品變為大眾化,被推廣到經濟與生活的各個領域。這帶動了 CPU、DRAM 和 NAND flash 等器件及其設計、生產工藝和設備等全產業鏈的飛速發展及國際分工,到 1990 年代末,全球半導體產業已基本奠定了今日的區域分布格局。

在中國大陸,1985 年深圳中興半導體成立,這是中興通訊前身,可惜中興沒有堅守半導體領域(那年頭客觀條件不允許),轉型做了通信設備;1988 年我國的 IC 年產量達到 1 億塊;1989 年,742 廠和永川半導體研究所無錫分所合并成立中國華晶電子集團,被稱為“中國微電子產業的黃埔軍校”;1990 年上馬“908 工程”,但因體制等因素無錫華晶項目歷時 7 年才投產,導致落后先進技術 4-5 代;1991 年,華為 IC 設計中心成立(2004 年分拆成立海思半導體(Hisilicon)),同一年首鋼 NEC 成立,初期發展順利并于 1996 年設計出鐘表電路、彩電遙控器電路和電子電表電路,成為融設計、制造、和封裝測試為一體的企業,但在 2000 年左右,全球市場遭遇低谷,合作方自顧不暇,首鋼自身的技術積累和行業經驗又不夠,最終退出了 IC 行業;1996 年上馬“909 工程”,上海華虹 NEC 成立,后遭遇全球市場低谷和國際技術封鎖的雙重打擊。

元氣恢復后,大陸對半導體產業開始重兵布局,但因體制約束、產業運行規律、經濟周期、人才瓶頸等因素導致難有根本性的成效。而從 1995 年到 2005 年,世界已開啟移動通信時代,半導體產業同時受手機和 PC 兩大市場的巨大影響,且受手機市場的影響越來越大。新世紀初,互聯網泡沫破裂,第一代國產手機品牌迎來幾年的高光時刻,半導體業界重整旗鼓。2000 年 SMIC 成立,上海張江吸引了大批像張汝京先生那樣留洋多年的 IC 人才前來創業,比如展訊(Spreadtrum)、豪威科技(OmniVision 子公司)、格科微電子、瀾起科技、銳迪科、中微半導體;同一時期,一批中國“芯”開始在北京產出,比如“星光中國芯工程”的數字多媒體芯片、中科院計算所主導的龍芯 CPU、北大眾志 -863 系列 CPU 芯片等;此外,還有海思、中興微電子、兆易創新(Giga Device)、匯頂科技、瑞芯微、珠海炬力、珠海全志等一批代表性企業誕生;在這一時期,蘇州半導體產業也快速興起,形成以“IC 設計 - 制造 - 封裝測試”為核心,以設備、材料及服務產業為支撐的 IC 產業鏈。

客觀說,新世紀初的中國大陸半導體產業開局不錯,在設計、封測等環節進步明顯,專業人才數量快速增加。然而,外部有瓦森納協議等技術封鎖,而內部的產業底子又很薄弱,有技術理想的企業基數小,能脫穎而出的少之又少,能持續領先市場的基本沒有,更談不上技術的深度和廣度。至今,半導體的制造工藝、先進設備和材料等環節仍非常薄弱, IC 嚴重依賴進口的局面仍未改觀。2005 年 -2015 年,全面進入互聯網時代,信息產業變化更快,技術壁壘和資金壁壘不斷抬升。2006 年,武漢新芯成立,也是在這一年發生了某高校的“漢芯一號”造假丑聞,這對整個行業造成巨大的負面沖擊;2008 年,國務院審議通過“核高基”(核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品)科技專項;2009 年,紫光集團引入新團隊,開始改制;2013 年紫光收購展訊和銳迪科(RDA);2014 年,國家集成電路產業大基金成立,長電收購星科金朋;2015 年韋爾收購豪威科技;2016 年,武漢新芯被紫光收購,后更名為長江存儲,中芯、華力密集建廠,福建宏芯收購德國愛思強(Aixtron)在美業務遭 CFIUS(美國外資投資委員會)阻擊;從 2018 年開始,連續發生中興事件、晉華事件、華為事件……美國開始以國家整體技術優勢打壓我國局部技術領先的企業,試圖以此阻斷我們的發展。

七十多年前,以半導體為基石的信息產業革命以美國硅谷為技術策源地,逐級向外輻射,60 年代的西歐,70 年代的日本,80 年代的韓國和中國臺灣,均成功把握了這一時代機遇。而我國半導體產業的起步不算晚也不算低,從大批高端專業人才回國的角度來看,有人甚至稱其為夢幻開局。但期間我國經濟和科研幾近中斷,錯過了產業躍升的時間窗。在之后的發展中又為體制束縛、認識水平局限付出了沉重代價。從以往經驗來看,半導體產業在技術上存在 10 年左右的周期,產品研發一般要經過開發手段選擇、確定基本工藝、工藝改進、用戶認證、批量生產到生產高峰等階段,這個客觀過程大約就是 10 年。這意味著每 10 年左右,設備和工藝就會更新迭代,也會出現新一代技術引領行業發展。

世界經濟大約每 10 年就可能發生一次周期性的危機,信息產業具有高敏感性,IC 市場呈現約 10 年左右周期性漲落。半導體產業受技術周期和市場周期等多重影響,企業能否踏準節拍,乃至利用好行業周期提升競爭力就顯得異常重要。當然這里所說的“10”僅是個約數,也僅僅是對過去的統計,即便是摩爾預言的技術進步規律,也僅能作為參考,在移動互聯網時代、5G 乃至 6G 時代、IOT 時代及 AI 時代,市場變化更加紛繁復雜,經濟全球化面臨嚴峻的挑戰。在此情況下,即便要學習三星、TSMC 的成功經驗,也不能全靠模仿,畢竟每個企業的財力、技術、人才和外部環境都大相徑庭。概況來說,企業核心骨干人員的專業性、實戰經驗和奮斗精神尤其難能可貴,而資金、市場和企業家精神等等也同樣重要。

我國半導體產業發展啟示與小結

技術禁令擊碎了多少人的夢,亦使多少人如夢初醒。一個企業歷經千辛萬苦在 5G 技術上才取得一點局部的突破和領先,遠未到額手相慶的時候,媒體卻早已按捺不住了,到處散播自滿和得意的情緒,這對行業發展相當有害。而美國的蠻橫制裁也將激起更多國人團結起來,奉獻力量,發揮聰明才智,進行技術攻堅,突破封鎖。

客觀分析當今世界信息產業格局,美國依然是綜合實力最強、布局最全的國家。半導體產業作為整個電子信息業的基礎,美國的整體實力最強,有英特爾、美光、博通、高通、TI、英偉達、AMD、ON、ADI(亞德諾半導體,Analog Devices, Inc.)、美滿、賽靈思、格羅方德等一大批頂尖芯片設計和制造廠商,且英特爾、AMD 還掌握 X86 指令集;有微軟、蘋果、谷歌等操作系統及生態伙伴;有 Cadence、Synopsys 及 Mentor 三大主流 EDA(電子設計自動化,Electronic Design Automation)工具廠商;有福尼克斯(Photronics)、空氣化工(APD)、卡博特(Cabot)、陶氏化學(DOW)、杜邦(DuPont)、霍尼韋爾(Honeywell)等材料廠商,有應用材料(Applied Materials)、泛林(Lam Research)、科天(KLA-Tencor)、泰瑞達(Teradyne)等頂尖設備廠商……美國半導體產業能有強大的競爭力,與其信息革命發源地、吸引世界各國頂尖人才、科研連續性、軍民融合,高校、新聞等創新制度和土壤,以及自由探索的科學精神等因素密不可分。

然而,如果美國繼續肆無忌憚的針對他國的貿易和供應鏈政策,繼續揮霍國家信用,遲早也要毀掉它的立國之本。作為一系列惡意糾紛的挑起方,美國給國際社會做出了極惡劣的示范,營造了一個新的“勢”,而它也必然受到反噬。畢竟,在嚴密細致的國際分工體系里,美國當下所擁有的一切利益,完全脫離其他國家不會完好無損。誰會喜歡一個天天“撒謊和欺騙”、欺行霸市的合作方呢?

在全球半導體供應鏈體系中,歐洲大陸企業在工業、汽車和物聯網等領域有深厚技術底蘊,EUV 光刻機更是當今霸主,英倫企業則在 ARM 架構等設計上獨樹一幟。優先培育基礎性科技、鞏固供應鏈的絕對優勢環節地位,是科技強國的必由之路。韓國企業的主要強項體現在存儲及顯示面板等技術,三星、SK 海力士和 LG 長期是領導者。以三星為例,它很少有革命性的原創,但前衛領域從未缺席,這就讓它規避了戰略失誤。同時,其供應鏈的垂直整合傳統使其在多個關鍵節點把控著話語權和制衡能力。供應鏈整合與分工的利弊權衡需要辯證而全面地看待,不能片面和武斷。這對于一個經濟體而言就更加重要。

日本的第一優勢在于半導體材料和設備,信越(ShinEtsu)、勝高(SUMCO)、DNP、JSR、東電(Tokyo Electron)、斯科(Screen Semiconductor)、愛德萬(Advantest)、日立高科(Hitachi High-Tech)等日企是半導體材料和設備領域的領導者,此外,東芝、索尼、瑞薩等也是各自所在領域的佼佼者,日企在現階段 IGBT 市場也優勢明顯,在被動元件領域也處于領導地位。30 多年前,面對美國的制裁打壓,稻盛和夫提出要把產品和技術的改良改善發揮到極致,每個人、每個企業要努力在各自的領域做到全球最好,這種精神非常值得學習。同時,日本也從根子上認識到了基礎科研的重要性,并長期貫徹落實。概括來說,這個近鄰的的工匠基因、憂患意識、及隱忍精神使其產業界有著深遠的考慮和布局,其深沉厚重之道,在基礎性、戰略性領域的培育和部署,非常值得我們深度研究。

我們應該有區分表面浮華和質地精良的能力。對于中國半導體產業來說,要學習包括日本在內的發達國家的成功經驗,同時,也要汲取他們失敗的教訓,強化自己的專注精神、合作精神、創新能力、及長期戰略能力,不斷增強市場意識和基礎前沿技術培育,把握世界經濟發展的脈動,融技術跟隨者、工匠精神和創新者的身份為一體,爭取技術的主動權,爭取供應鏈的優勢地位。供應鏈發展的本質就是最優化和均衡。一個企業長期一味地強調單一方面的效率,追求在全球配置和整合最好的資源,而忽略甚至排斥均衡發展的重要性,在關鍵時刻就會遭遇超乎想象的麻煩。單兵突進式地聚焦資源在某一領域,的確容易取得成績,這種策略是有效和值得提倡的,但這僅局限在企業影響不太大、時間不算長或某種特定階段內,因為這策略的漏洞實在太多,一旦超出時空容忍度,對手就必然會從不同角度偷襲、乃至明火執仗地封鎖,市場中的反對勢力就必然會從側翼、后方進行合圍。供應鏈的軟肋或漏洞太多,就極大可能出現補了東墻補西墻,手足無措的被動局面。

如果一個企業的規模和影響力達到了某種程度和影響力,卻未能在供應鏈的關鍵環節、多個環節掌握本質上的話語權或形成強有力的聯盟,還耽于溫情脈脈的、互惠互利合作的一般性商業規律,并不停地炫耀搶占的市場份額,那這幾乎注定是受傷悲劇的開始。何況,單兵突進不是局限在企業內部,而是擴大到了整個經濟體,關鍵時刻,幾乎沒有一個技術得力的盟友。經濟體需要兼顧供應鏈的效率和均衡性,需要長期堅持科學發展、均衡發展和持續發展,這些精神和文化宜固化下來,才能從源頭上避免劇變式的半途而廢。

中國大陸是全球半導體器件的最大市場,但供應嚴重依賴進口,本土品牌存在感較弱,且面臨技術封鎖困局,但好歹也經歷了這么多年的風雨洗禮,積累了一定的經驗,在設計、制造、設備、材料及配套技術上有一大批后備企業,在封測和顯示面板等領域競爭力增強,代表性企業有長電、華天、通富微電、京東方等,在資金、人才、市場、機制安排等方面已有所積累和準備。困難避無可避,只能披荊斬棘地前行,在命運攸關的時刻,只能奮力一搏。相信時間會站在奮斗者、開放者、合作者的一邊。歸納起來還有以下幾方面思考:

第一、半導體產業投資周期長且金額巨大,供應鏈環節多,技術復雜度高,市場千變萬化,并呈極強的周期性波動,這對從業者的專業性、業內經驗和團隊規模都有極高要求。產業雪球越滾越大,勢能也越來越強,如今技術壁壘和資金壁壘均達到了驚人的程度,同時風險也在積聚。現階段主要顯現出的是先發優勢,尤其在 IC 制造環節,幾個掌握先進工藝技術的寡頭壟斷市場,但未來技術的方向并不明朗,市場也可能急劇波動。會不會有新的革命性技術工藝出現?會不會有像 ASML 這樣的顛覆者出現?今日的巨頭會否像尼康、佳能們那樣黯然離去?而尼康、佳能們又會否卷土重來?企業究竟是選擇 IDM(Integrated Design and Manufacture,設計制造一體化)模式、Fabless(無晶圓廠的設計公司)模式,還是 Fab-lite(輕晶圓廠,介于 IDM 和 Fabless 之間)好呢,就大多數初創企業而言,適宜選輕資產的 Fabless,之后再擇機向 Fab-lite 過渡,或最終走向 IDM。

IDM 模式也自有優勢,因為雖然建廠會背負沉重壓力,但好在不會受制于 Foundry(晶圓代工廠,Fabrication 意思相近)。從產業鏈或區域經濟分布的角度來看,沒兩個像樣的 Foundry 廠行么?但問題又來了,Foundry 又需要多種先進設備和原材料,如果設備和材料的供應不解決好,保不準哪一天又會出新的岔子……這還有個完嗎?難不成非要逼著走回大而全、小而全的老路?并不完全是這樣,如果全產業鏈百分百都由自己來做,別說中國,美國也不行,那得需要多少錢、多少人、多少技術和多少年呢?更何況,如果那樣的話,國際分工與合作早就蕩然無存了,國際市場也就消失了,產業將大幅萎縮,結果會導致研發停滯、技術停滯,企業就缺少效率、活力和競爭力,連生存都成問題。

說到底,半導體產業是典型的全球性分工合作的產業,美國的政策屬逆勢而行。我們要做的是擴大開放,積極擁抱一切合作與分工,建立盡量廣的供應鏈聯盟,在供應鏈上設置必要的風險級別和優先級別,中國臺灣、日韓、歐洲、以及美國以外的其他區域供應鏈優先于美國;同時,必須做好供應鏈備份,加大技術工藝攻關力度,彌補產業鏈的短板,增強極端條件下供應鏈的協同能力,提升供應鏈的抗風險能力和制衡能力;另外,根本之計還在于基礎科研取得成效,只有在基礎性技術上獲得國際市場認可,才能擁有真正的話語權,徹底扭轉補了東墻補西墻的被動局面。

第二、持久戰和接力賽。我們與世界先進水平有很大差距,宜樹立信心,奮發有為,但不宜有老虎吃天、一步登天的想法。從歷次失敗中汲取教訓,走出周而復始的“投資 - 失敗、再投資 - 再失敗”的怪圈,避免半導體行業重走光伏行業曾走過的冤枉路,對技術周期、市場周期、體制弊端、人才瓶頸、國際封鎖、長周期效應等因素有通盤考慮和充分的預備方案。從機制上規避原地打轉轉,或類似錯誤反復發生。避免急功近利和賺快錢的思維,避免短期看似有效但長期無效,一味追求短期成果和數量、危害長遠目標的作法。風物長宜放眼量,重視基礎研究、創新生態,兼顧解決迫切問題與技術的引進、消化和研究,制訂十年、二十年乃至三十年的發展目標和方案預案,結合實際變化及時調整,分階段推進落實。

第三、短期工作在符合戰略方向的基礎上機動靈活,宜科學評價成果和績效,不宜盲目追求立竿見影。產業政策既要發揮關鍵技術的攻堅作用,也要引導產業均衡協調發展;著眼于突破關鍵環節和業已暴露的瓶頸,同時兼顧從材料、設備、設計、制造、到封測等的全產業的生態閉環。要務實也要有開闊的視野,不能只見樹木,不見森林。產業政策和各項投資兼顧市場導向和戰略研究,接受社會監督,兼顧短期效益、社會效益和長期成效。對基礎性、先導性、戰略性技術和產品,初期可輔以適量的財政采購、適度規模的市場進行產業培育,以引導技術生態的良性循環,這樣后發技術才有機會在合適的機遇期一躍而起。建立科學合理的績效評價和監督制度,鼓勵進取,包容失敗,最大限度降低由機制弊端帶來的損失,降低試錯成本和資源浪費,將客觀性失誤同肆意揮霍、失職懈怠區分開來。

第四、提升供應鏈的競爭力和制衡能力。除了建立廣泛的、互利互惠的供應鏈聯盟、及彌補短板、均衡發展之外,重要的還有培育某種獨特的供應鏈能力,像日韓和中國臺灣那樣成為某一個或幾個單項冠軍,可以是技術、材料、設備、工藝、以及底層基礎能力等的任一環節,其能力幾乎無法被替代或短期內很難被替代,擁有這種能力,供應鏈才具有競爭力,被隨意攻擊的可能性會大大降低。

第五、尊重和培育企業家精神、專家精神。企業可結合市場需求和技術趨勢,力爭先憑借細分領域的微創新突出重圍,然后再追求長遠發展和規模效應。產業鏈宜培育多樣繁榮的企業群體,比如一定數量的規模型、支柱型企業,和細分領域數十萬、數百萬有“一技之長”的小微規模的隱形冠軍型企業;再比如國有資本投資的企業,外資投資的企業,和民間資本投資的企業,等等。只有百花爭艷,才有技術和人才的長期的激蕩和積聚。

第六、構建長期的全面的半導體人才梯隊培養和服務體系。業內預測 2020 年大陸 IC 專業人才需求約 72 萬,但缺口仍有 32 萬,盡管這個缺口在逐年減小,但業界人才供不應求的狀況,仍會加劇跳槽和挖角,這不利于技術長周期型企業和行業的發展。業內技術人才成長周期長,且與互聯網、通信等行業相比薪酬缺少吸引力,以及家庭原因、生活配套、子女教育等因素,均不利于人才隊伍建設。大陸半導體產業急需各類領軍人才,研發、設計、制造團隊,和工程師、技術員、作業員。業界資深人士建議從高校和科研單位培養機制、海外尖端人才引進、以及生活配套改善等方面多管齊下。

第七、培養創新機制、土壤和文化氛圍。培育從高校、科研院所、企業、到民間科研力量的創新能力,建立技術研究聯動機制,破除束縛創新的有形和無形的牢籠。除了應用創新、功利創新,也要多一些基礎創新、底層創新和公共產品創新,讓當代中國的發明創造為人類社會獻一份力。改善監督機制,發揮新聞媒體和社會監督的力量,建立有效的鼓勵創新和造假追責制度,提升大學和科研院所的創新含金量,促進發明創造產業化。

第八、培育常態化機構,研究半導體產業運行規律,動態研判瞬息萬變的市場和未來技術趨勢,類似 DARPA、SIA、SEMATECH、SRC、SIRIJ、STARC 等組織,不管是官方還是民間的,以提升專業性和前瞻性為目標,有全球視野和未來眼光,能給予客觀的、獨立的意見,少些官僚習氣和套話空話,多接地氣,聽取不同意見和專業人士的批評,了解前沿信息、企業實情與市場需求,能真正發揮服務性、專業性和協調性作用。觀察技術、市場和時局能透過現像看本質,能充分聯想和想象,預判未來的多種可能性,并給出應對策略。

第九、降低發展先進技術的負面影響。長期以來,像房地產這樣的低效的經濟形態,擠占了半導體等先進技術行業的資本、人才等發展資源,客觀上產生了對先進技術的擠出效應。發展先進技術的有利條件是,社會資本會自發地投向知識密集型產業,高素質人才會自發地流入技術創新和創造社會財富的領域,這需要從制度和產業政策等方面引導資源配置。

第十、由財政出資或社會興辦大型實驗室等公共產品和服務,配套建立便捷高效的開放使用平臺,為企業、事業單位和社會公眾提供先進技術的配套服務和支撐。

第十一、有條件的企業可考慮垂直整合、強關聯性業務整合,嘗試產業融合發展,在上下游融合中孕育新技術,實現技術突破,這方面日韓等國家的家電企業和半導體企業已經有很好的示范,我國一些企業也有探索先例,比如比亞迪對電池、IGBT 和整車等的業務整合,TCL 由彩電向顯示面板的業務整合,尤其應支持類似華為這樣的有先進技術和人才、充滿奮斗精神的企業,在半導體設計、制造、設備、材料以及軟硬件配套等領域有更多建樹。規模型企業可科學探索多元化經營,企業文化宜伴隨技術同步轉型,避免思維僵化。

一個經濟體的半導體產業強大與否,表面看是尖端技術的突破程度,實際上體現的是其工業體系的深度與廣度,是對基礎科研的重視程度。我國擁有最全的工業門類,但與發達國家相比,隱形冠軍少,工業底子不扎實,在材料、設備、工藝制程和工具平臺等方面仍有很大進步空間。缺乏科學精神,重應用而輕基礎,多權宜之計而少長久之計,重局部而忽略整體,被現像迷惑而忽略本質問題等傾向阻礙了技術進步和發展的質量,這是在向市場經濟轉型過程中出現的問題。有專業人士認為因為我們的體制、人員素質、以及過去半導體產業的失誤和失敗,所以我們無法取得 IC 制造的成功。對此,我們不敢茍同,企業也絲毫沒必要有情緒反彈,重點是在事實上見真章。同時,業內可以這些意見為鞭策,以臥薪嘗膽的精神,披荊斬棘,奮力向前。

當前,新冠疫情和國際局勢交錯影響著世界經濟和科技發展走勢,企業處于全球性的市場競爭和資源配置體系中,只有長期連續的積累,才有機會脫穎而出。半導體產業鏈異常龐大,異常復雜,異常精細,涉及到犬牙交錯的國際分工,涉及到數學、物理、化學、計算機、通信、微電子、材料、機械等等多學科知識,從實驗室到產業化有個客觀的、循序漸進的過程,終極成效的取得需要持續不間斷地投入資金、人才、技術、市場等配套因素,缺一不可,如何保持長期吸引和匯集這些發展要素,避免被經濟周期和技術迭代周期洗出局,至為關鍵和重要。

在 PC、手機之后,下一個巨大市場可能是汽車電子、IOT、AI,等等,但具體到這個市場究竟在哪里、何時來,最終還是會以自下而上的方式先被市場所發現。業內應理性認識國際分工與供應鏈的內核,以及產業遷移的發展路徑并提前應對,正視技術后發的不利因素,在變化中發現和把握機遇。面對市場和技術的雙周期,企業要有充分的調研分析判斷,在保持戰略定力的前提下機動調整,實施相應的產能和投資策略,在低谷時扛得住風險,保持技術研發的連續性,有條件的企業可研究和嘗試反周期策略。當我們孤身面對強悍的劫匪時,爭吵不是重點,決心、行動、智慧和耐心才是最最根本的。

責任編輯:pj

-

cpu

+關注

關注

68文章

10899瀏覽量

212604 -

半導體技術

+關注

關注

3文章

240瀏覽量

60771 -

晶體管

+關注

關注

77文章

9734瀏覽量

138680

發布評論請先 登錄

相關推薦

【「大話芯片制造」閱讀體驗】+ 半導體工廠建設要求

中國半導體的鏡鑒之路

半導體行業諧波監測與治理系統解決方案

PCB半導體封裝板:半導體產業的堅實基石

筑強半導體產業鏈,利爾達倡議成立未來科技城科創聯盟半導體專委會

什么是碳化硅半導體?半導體生產面臨哪些挑戰?

中國半導體產業的十大技術“瓶頸”解析

喜訊 | MDD辰達半導體榮獲藍點獎“最具投資價值獎”

東海投資設立半導體射頻產業基金助力常州半導體產業升級

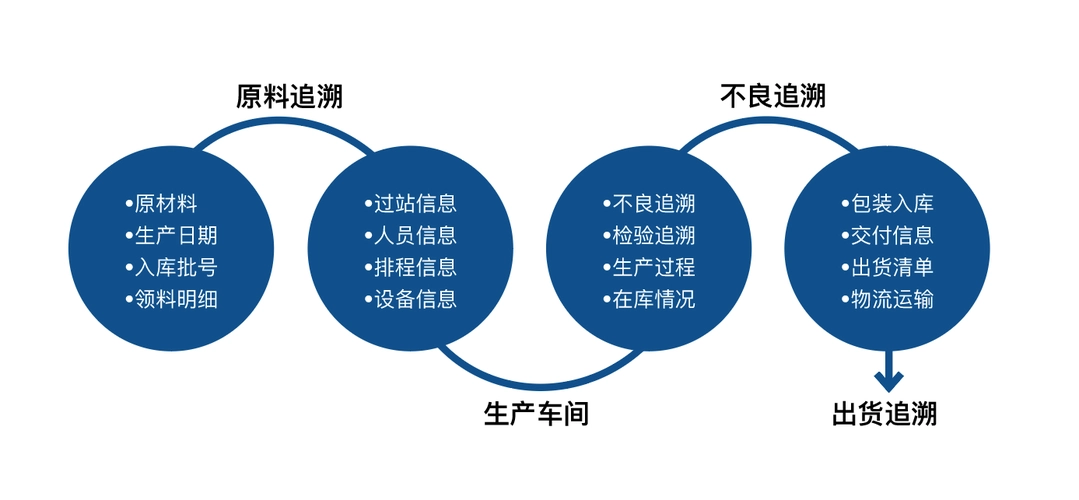

MES系統對生產追溯的好處

我國半導體產業對生產和生活的影響日益加深

我國半導體產業對生產和生活的影響日益加深

評論