2019年計算機體系結構最高獎Eckert-Mauchly獎頒發給威斯康辛大學麥迪遜分校教授Mark D. Hill,表彰他對存儲系統和并行計算機的設計和評估作出的杰出貢獻。本文還帶來了對Hill教授的專訪,Hill認為中國的計算機體系結構研究絕對是第一流、有創造性的。

Eckert-Mauchly 獎是計算機體系結構領域最負盛名的獎項,以 1947 年誕生的世界上第一臺電子計算機 ENIAC 的兩位發明人John Presper Eckert和John William Mauchly的名字命名。

Eckert-Mauchly 獎始于1979年,由ACM和IEEE計算機協會共同贊助,該獎項表彰對計算機和數字系統體系結構的貢獻,獎金5000美元。歷史獲獎人中有六位最終獲得了圖靈獎,包括獲得2017圖靈獎的David Patterson。此外還有一批接近圖靈獎的大神們,比如Gene Amdahl、Seymour Cray、Gordon Bell等。

2019年Eckert-Mauchly 獎頒發給威斯康辛大學麥迪遜分校教授Mark D. Hill,表彰他對存儲系統和并行計算機的設計和評估作出的杰出貢獻。作為世界領先的存儲系統研究人員,Hill在高速緩存、存儲一致性模型、事務性存儲和模擬等領域做出了開創性的貢獻。Hill與160多名共同作者的著作已被引用超過20000次。

Mark D. Hill教授

Mark D. Hill 是當今計算機體系結構學術圈內最知名的學者之一,他于 1981 年畢業于密歇根大學安娜堡分校( University of Michigan, Ann Arbor),1983 年在體系結構大師 Alan Jay Smith 的指導下于加州大學伯克利分校(University of California Berkeley)取得碩士學位,1987 年在 Alan Jay Smith 和另一位體系結構學術界泰斗 David Patterson 的指導下獲得伯克利的博士學位。此后 Mark Hill 一直活躍于學術界,在計算機體系結構領域的許多問題上都做出了卓越貢獻,包括緩存一致性、TLB 設計,事務內存,確定性重演等, 其中有八篇論文入選 IEEE Micro 頂尖論文薈萃( IEEE Micro Top Picks),對 Mark Hill 的學術著作的總引用數超過兩萬,他的另一項廣為人知的貢獻是現在體系結構教科書上必須提及的 Cache 3C 模型。由于 Mark Hill 在內存和緩存子系統上的杰出貢獻,他于 2000 年和 2004 年分別入選 IEEE Fellow 和 ACM Fellow。目前 Mark Hill 是威斯康辛大學麥迪遜分校(University of Wisconsin-Madison)的計算機科學系系主任。

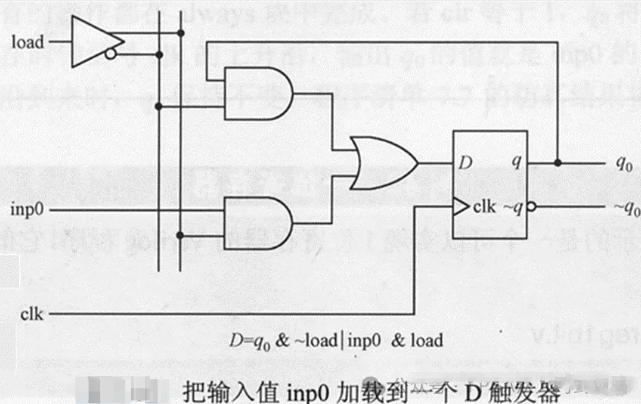

在20世紀80年代,Hill開發了關于緩存失效的“3C模型”。“緩存失效”(cache miss)是指計算機的緩存中沒有找到軟件或硬件請求處理的數據。cache miss會導致延遲,因為程序或應用程序必須在其他位置訪問數據。Hill的3C模型將這些緩存失效的情況分為“強制失效”(Compulsory miss)、“容量失效”(Capacity miss)和“沖突失效”(Conflict miss)。這個模型很有影響力,因為它帶來了一些重要的創新,比如受害者緩存(victim caches)和流緩沖器(stream buffers),現在已經成為計算機體系結構教科書中的標準概念。

許多人認為Hill在緩存一致性模型方面的工作是他最重要的貢獻。他與學生Sarita Adve一起,為DRF開發了SC:一個使用順序一致性(SC)的一致性模型,可以避免數據競爭(data race free,或DRF)。Hill的SC for DRF模型對計算機架構師產生了重大影響,特別是當多處理器變得無處不在的情況下,架構師不得不考慮在架構和實現中使用哪種內存一致性模型時。在Hill為DRF開發SC多年之后,它成為了Java和c++內存模型的基礎,并且最近,SC for DRF模型與圖形處理器(GPU)一起被用于理解異構處理器的內存一致性。

Hill的第三個主要貢獻是他在事務性內存方面的工作,這是一種最小化臨界區阻塞的技術。Hill與David Wood一起開發了LogTM事務性內存系統,這是最早的、且被廣泛引用的事務性內存方法之一。這個系統第一次使事務超出了它們的緩沖區和緩存容量,使得程序員可以更容易地實現事務。

Hill(與David Wood等人)也對并行計算機的評估做出了重要貢獻。例如,威斯康辛州的風洞項目率先在并行機器上運行快速并行模擬。Hill還開發了其他重要的工具來評估內存系統和并行計算機,包括Dinero緩存模擬器、GEMS full system模擬器和gem5,這些工具已經被研究人員和實踐者引用了3000多次。BadgerTrap是他最新開發的工具之一,研究虛擬內存行為。Hill對虛擬內存的實現也有重要的影響。例如,他提出了“page reservation”的概念,現在在Linux中使用。

Hill將于6月22日至26日在亞利桑那州鳳凰城舉行的ACM/IEEE計算機體系結構國際研討會(ISCA)上正式獲得該獎項。

專訪Mark D. Hill教授:中國在進行絕對第一流的、有創造性的研究

2017年ASPLOS(計算機體系結構領域的一個頂級國際會議)期間,中科院計算所先進計算機系統研究中心黃博文同學等一組人采訪了Mark D. Hill教授,談到中國的體系結構研究、學術界與工業界的關系、學術研究的品味、如何幫助中國的體系結構學術圈保持健康進步等問題。

新智元經授權轉載如下:

訪談人物 - Mark D. Hill

關于中國的體系結構研究以及 ASPLOS

采訪小組:您怎樣看待 ASPLOS 與其他幾個體系結構頂級學術會議 MICRO,HPCA,ISCA 的關系?

【編注:Architectural Supportfor Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS), International Symposium on Microarchitecture (MICRO), High Performance Computer Architecture (HPCA), International Symposium on Computer Architecture (ISCA)】

Mark:ASPLOS 的意義是讓體系結構連接操作系統和編程語言。20 年前,體系結構研究社區有一段難以維持的經歷,ISCA [1] 差點辦不下去,做微結構的人不愿意去改指令集,而操作系統和編程語言研究社區的人對不具備兼容性的設計都不買賬,當時對 ASPLOS 的需求還不那么明顯,但是后來摩爾定律變慢,能效就必須來自于跨層次的協作優化,現在 ASPLOS 的重要性就大大高于 20 年前。

采訪小組: 這是 ASPLOS 第一次在中國舉辦,國內有聲音認為這是中國進入體系結構學術圈核心競技圈的一個標志,不知您如何看待?

Mark:首先,計算機體系結構年會(ISCA)已經于 2008 年在北京舉辦過。過去這些年,中國在計算機體系結構,乃至整個計算機科學研究上的進展確實令人印象深刻。

采訪小組:是的,幾位中國大陸的青年教授告訴我們 ISCA08 改變了他們這一代體系結構研究人員,例如那一屆 ISCA 過后,陳云霽老師就發表了中國大陸有史以來第一篇 HPCA 論文。現在已經過去了十年,現在中國又有了第一篇 MICRO 最佳論文,ASPLOS 最佳論文 …

Mark:對,我覺得這里面很重要的一點是,為了這樣一篇論文,你必須有很好的 idea,然后必須用一種學術會議接受的語言把它清晰地表達出來,包括圍繞這個 idea 的故事。由于你們來自中國,你們在這方面會有劣勢。中國的研究人員克服了這種語言劣勢,令人印象深刻。我自己很幸運,我寫論文用的是自己的母語。

采訪小組:除了語言之外,您怎樣看待中國的體系結構研究質量? 您是否認為中國的研究質量已經能夠與美國并駕齊驅,或者仍然有所落后?

Mark:我覺得從研究角度上來說,不能斷言說整個美國有一個什么樣的研究水平,因為有的人研究質量很高,也有的人研究質量參差不齊,有的人研究興趣比較廣,有的人則研究面比較窄,我覺得這在中國也是一樣的。現在的區別是,中國確實在進行絕對第一流的、有創造性的研究,而二十年前,中國的研究更多的是做一些增量式的改進。某種程度上來說,中國的公司也是一樣的,二十年前他們是快速跟隨者,但是現在則是創新領導者。例如現在中國的手機已經不再跟隨 iPhone,它們在很多需要本地化的方面遠強于 iPhone。

關于學術界與工業界的關系,以及學術研究的品味問題

采訪小組:我們覺得自己是一個后進者,還需要做很多事情去追趕對于美國來說已經完成的成就。例如說,威斯康辛大學麥迪遜分校和工業界保持著有成效的合作關系,比如威斯康辛與 Intel,與 AMD 的合作,而在中國這種學術 - 工業合作才剛開始孵育,我們希望能聽聽您的意見。

Mark:建立與工業界公司的關系確實有困難。你可以想象,工業界的人非常忙碌,時間寶貴,所以你拿出來的東西要對他們有價值,例如讓他們提前接觸學生,能提出單獨幫助那個公司的 idea. 關鍵的一點是,不要去做跟公司的下一代產品太貼近的東西,這會讓工業界的人緊張,并且由于無法獲取公司內部的資源,大學在這類工作中通常處于劣勢。選擇那些工業界還不愿意投入資源去做的東西是則是一件好事,例如,我們在本屆會議上有一篇論文(當然是學生做的主要工作),關于非易失性內存,把非易失性內存掛在內存總線上。但這什么時候會真的變成現實,工業界并不知道,他們甚至不知道這會不會發生。而我們就可以開始研究這些,因為我們并不需要決定這些東西會在下一代、下下代、下下下代產品上使用,而工業界的人會很高興看到我們在做這個,雖然他們現在并不愿意自己去做,但他們可以看到我們對一些解決方案的規劃,并對學生進行了解決這類問題所需的訓練,這些學生之后就可以進入公司工作。

采訪小組:我們現在跟工業界的公司有一些合作,例如幫助設計他們下一代處理器上的某個部件,并且有明確的性能要求……

Mark:工業界現在讓你們去研究這個問題?

采訪小組成員:是的。

Mark:我覺得這更像是一種 “合同工”,的確有其價值,但與做一個公司的 “研究伙伴” 是不一樣的。有一些我過去發現比較好的方式是,可以送學生去工業界實習,學生不能從工業界帶回答案,因為公司對這有知識產權,但是學生可以從工業界發現潛在的問題,這就是好的研究點。

采訪小組:所以您的意見是,我們并不太適合去做這種需求急迫的研究,作為替代,我們應該去做超前幾代產品的研究?

Mark:是的,需求急迫的研究并不是大學的長處,這完全取決于現有的工業界復雜設計里面的種種細節,而這些信息都是你無法獲取的。我就無法設計一個部件然后比 Intel 做的更好,他們在這個問題上了解的比我多太多了。一個例子是,Abhishek [2] 在這屆會議上有一篇論文,他觀察到通過利用一些 TLB miss 的信息,去指導預取。這是非常好的研究點,但如果工業界有人決定采用這個點子,我并不認為他們會完全按照 Abhishek 的設計去做,因為工業界對設計的細節了解更多。

采訪小組:您剛才提到很重要的一點,就算研究成果被采用,最后落地于產品的設計也很可能會與論文中的不同,那我們如何與工業界分享 credit?

Mark:這是比較難的一個問題,工業界并不總是喜歡分享 credit,無論你拿到的 credit 是什么樣的,這種 credit 只會在學術界中通行。你的回報是得到了發明新設計的成就感,訓練了學生,如果沒有得到工業界給予的 credit,我并不會因此失眠。工業界的人并不擅長給予 credit,甚至有時會因此被告上法庭。但是這很難定論,被采納的 idea 很少是從單獨一個源頭完整地來的,會經過修改,而且是別人的修改。我覺得 credit 有兩種,一種是外在的,別人告訴你你干的很好,一種是內在的,你自己知道你很棒。我覺得內在的 credit 更重要,你必須在這一點上成熟,有很多人想要的是外在的 credit。

采訪小組:我們都很好奇,威斯康辛過去曾和 Intel 有過專利官司,現在也和蘋果有專利官司,當您跟工業界有不一致的時候,您會怎么辦?

Mark:那個專利是 Guri Sohi 教授和他幾個學生所有的。

Mark 的學生:實際上是 WARF 所有的,所以應該是整個威斯康辛大學與外面公司的訴訟,而非幾個教授或者學生。

Mark:是的。這是比較難的一件事情。看上去,那些公司認為這是一種更好的策略,就算偶有專利侵權,也傾向于選擇訴訟而不愿意舉行一次會晤告知然后付使用費。我希望 Intel 和 Apple 在使用前能來打聲招呼,嘿我們用了你的專利,你應該享有 credit,但是他們決定不去這樣做。

采訪小組:如果我們看過去這些年的計算機學術界發展,確實有一些成果推動了工業進步,例如多核,多線程,都是從學術圈出來的,但是現在這樣的機會感覺變少了,不知道您現在如何看待與工業界的關系?

Mark:你是說,過去我們有研究成果進入工業界,但是現在我們能推進工業界的研究不如以前那么多了?

采訪小組:是的,現在工業界掌控了大部分技術和數據,能夠在真實的大規模數據上做實驗,而學校只能去跟隨工業界的工作,很難發表好的工作、做好的研究。

Mark:嗯,這里有兩件事。一個是,現在也許有很棒的改變正在發生,但是我們并沒有察覺它有多么棒,直到五年后,十年后。另一件事是,不要嘗試去做那種讓 Intel 的高端芯片變得更好一點點的那種研究,你很難做的比他們優化更好,應該去做那種非常不一樣的、并且有幫助的 idea。

Mark 的學生:你知道 PhD 的含義嗎?

采訪小組:永久性腦損傷(Permanet Head Damage)? (笑)

Mark 的學生:我是說實際含義(笑),事實上它是從哲學開始的。

采訪小組:是的,我知道。

Mark 的學生:你得做出哲學意義上的改變,才能夠去做與工業界截然不同的工作,有時候是非常革命性的工作,才能在 10 年后,成為工業界標準。我認為 Mark 在事務性內存上的工作就做到了這一點。

Mark:我記得另一個例子,有一篇 1994 年的論文,提出了頁保留(page reservation)的概念,20 年后,它進入了 Linux。所以不要做優化型的工作,嘗試做與眾不同的工作。例如不要去做讓最高端的處理器的性能變得更好的工作,要嘗試去做讓物聯網處理器的功耗比其他設計更低的工作。這屆會議上也有人發表了用其他手段讓指令集架構的特性更容易證明的論文,這才更像是好的體系結構研究,它可能不會被采用,但也有可能變得眾人皆知。這不是一個小的改變,這是一個比較大的變化。關鍵是你要關注轉折點,轉折點是一系列小的漸進性改變帶來的大的變化。體系結構的轉折點會發生在當工藝發生變化的時候,以及當頂層的應用發生變化的時候。一個經典的例子是,上世紀 80 年代,最便宜的存儲設備是大型磁盤,小型存儲設備都很貴,然后個人電腦突然出現了,對硬盤的需求出現使得制造商們開始制造大量硬盤,使得最便宜的存儲設備變成了小型的硬盤,然后 David Patterson [3] 認為,轉折點出現了。這個轉折點意味著什么呢?在小型硬盤上可以存儲數據,但是 PC 對于可靠性要求不高,所以不太在乎單個硬盤的可靠性,但如果在服務器上使用大量的硬盤存儲數據,可靠性就很差了 [4],所以必須設計一套方案,讓它們打破自身的劣勢,變得可靠起來,所以發明了磁盤陣列 RAID [5]。所以研究的關鍵是,去留心這種轉折點,而不在于你的代碼寫得有多好,你必須去觀察問題的內在。以今天來說,物聯網,虛擬現實,這些領域在發生什么,可以嘗試從中去尋找轉折點。

Mark 的學生:我覺得網絡通訊的改變也是一個例子。在 1999 年之前沒有什么網絡通訊,因為網絡幾乎不太存在,然后加州大學伯克利分校的人出來做了很多工作。

Mark:另一個例子,過去的巨型機都很昂貴,必須分時使用。分時的系統你們可能都沒有體驗過,用起來非常痛苦,但如果你意識到,有一天機器會越來越便宜,便宜到每一個人都能買得起,這也是一個轉折點。有趣的是,現在的云服務就像是分時系統的回歸,因為這種場景下云服務的分時使用比較高效。

采訪小組:您認為人工智能與體系結構的結合會是一個轉折點嗎?

Mark:我覺得這其中的確有轉折點,但是我不知道具體會在哪里。我們之前有一項工作,是計算機體系結構研究共同體發表的 21 世紀計算機體系結構白皮書 ……

采訪小組:是的,我們都讀過。

Mark:對,之后我們又有了一篇新文章,叫做 2030 年的計算機體系結構。它其中就提到,機器學習是一個非常重要的應用。可以看看現在谷歌的工作,有兩個很明顯的趨勢,(編注:其中一個是機器學習),另一個是云計算。云計算正在改變指令集架構層面,如果在 20 年前,你要讓別人安裝你的軟件,就一定得是 x86,現在在云中提供服務的話,大家就不再關心是不是 x86 了,因為人們已經不再在指令集架構層面去交互,而是在更高的層面,例如 API 層面。所以體系結構與 AI 的結合,人工智能與云計算的結合,抽象層次的提高,我個人覺得都是很令人振奮的領域。但是我個人不會做比機器學習更激進的事情了,因為現在有很多人已經在做體系結構與 AI 的結合,去年的 ISCA 有三個 session 全是這個主題的論文。不要去做這種每個人都在做的領域。

Mark 的學生:國際卷積神經網絡年會(笑)。[6]

Mark:就像買股票,應該去買慢牛走勢的,等它爆發的時候再出手賣掉,而不是在股價起飛的時候去追高。現在沖進一個人很多的熱門研究領域就像是股市里追高。應該去尋找那些現在不熱門的,但是會是未來趨勢的領域。有一句話,應該去嘗試寫一個研究點上的第一篇論文,最佳論文,或者最后一篇論文。

采訪小組:現在有這樣一個趨勢,對于體系結構領域的應屆畢業生來說,市場上有大致上三種工作可以選,一種是去做金融,高頻交易之類,薪水很高;另一種是去做機器學習,利用體系結構領域的知識和技能去做機器學習應用的調優,也是薪水很高;比較符合體系結構傳統的工作,例如去傳統的芯片設計公司做芯片,薪水就比較一般。您認為這樣的趨勢會對體系結構的研究帶來負面影響嗎?

Mark:我覺得,讓學生去做高頻交易之類的事情并沒有什么不好,不會有什么傷害。但對于個人來說,我有一個推薦,叫做 “十年測試”。你十年以后想成為什么樣的人?十年后對你來說什么是重要的?如果你想掙錢,那就去做高頻交易,如果你想去教書育人,并且不在乎較低的薪水,那就去做。重要的是,做自己喜歡的事情。如果是做自己喜歡的事情,你才會干得更好并且更加勤奮。現在可能很多畢業生會去做機器學習,但是更好的選擇應該是,做自己感興趣的。機器學習可能不錯,但是如果去非熱門領域,競爭者也少。

如何幫助中國的體系結構學術圈保持健康進步

采訪小組:現在中國的體系結構學術圈只有大概頂尖的 5-6 所學校和研究機構,但是美國大概能囊括 top50 的大學,在這些大學里都能夠找到很好的教授和學生,以及跟工業界的合作關系,但是在中國,這個范圍縮減到了只有 5-6 所學校 ……

Mark:中國的體系結構只限于前 5-6 所學校?

采訪小組:基本上是的,搜索過去多年 ASPLOS,ISCA 的發表記錄,會發現只有這些學校能夠有論文。

Mark:這可能是因為這些學校足夠好,可以跨越語言障礙。你的意思是說其他學校基本不做體系結構研究?

采訪小組:是的,其他學校甚至可能沒有這樣一個單獨的體系結構子方向。

Mark:對于美國來說,對體系結構的興趣可以追溯到上世紀 40 年代。設計硬件生來就是計算機科學的一個組成部分,每一臺建造的機器都有不同的指令集,直到有人注意到程序員們一直無法適應,然后指令集架構的概念在上世紀 60 年代出現。到了上世紀末的時候,就出現了很多層次,有人做芯片,有人做系統,有人做應用,有人做界面,這些人都可以在各自的層面上展開合作,這不錯。現在隨著 denard scaling 和摩爾定律的變慢和終結,很多的能效提高機會來自于跨層次的合作,如果你不做體系結構,就會讓自己陷入劣勢。例如谷歌現在對機器學習很感興趣,他們做了什么?體系結構的東西,TPU。現在已經無法做到每隔兩年通用 CPU 的能效大幅度提高了,所以你就需要一個解決方案,在低得多的能耗下去做計算。按我的理解,TPU 上出現了很多 8 比特的整數操作,如果在通用 CPU 上做這樣的操作就很不劃算,但是現在你必須去關注這樣的東西了。這樣的改進在十年前不重要,但是現在則必須去壓榨,性能的提高部分地來自于能效的改良,有了性能你才能去做新的應用,比如英語 - 中文的實時翻譯,這在以前就是荒謬的。抱歉我的回答不是很精練(笑)。

采訪小組:您提到美國的體系結構成功的因素,例如有造計算機、設計系統的傳統,有來自工業界的真實需求,等等。那我們怎樣才能讓中國的體系結構研究也成長起來,您是否建議我們該把來自工業界的需求重新導向給那些尚處在圈外的學校?

Mark:這總是一個關于資源分配的難題,你怎么去分配給最頂尖的學校,top5,top10,top20 等等。不應該把錢都給頂尖的學校,應該把錢分散開,因為可能會有一些學校,冒出了不為人知的想法,但卻是進步的關鍵,此外,有時也會有一些很好的學生身處一個非頂尖學校,出于各種各樣的原因,比如她的男朋友去了那個學校,等等,要在各個地方去培育人才,這很重要。在美國我們也有同樣的問題,真正的大項目來自于美國國防高級研究計劃局(DARPA),但是他們傾向于與少數的大學校,牛校合作,國家科學基金會(NSF)也主要把錢給 top5,top20,其他學校再分配剩下的。精準地分配很困難。

采訪小組:在中國我們也有一個自然科學基金會,但是也有著這樣一種模式,如果在這個圈子以外的學校想要進來,就得和圈內的牛校合作,比如清華。

Mark:我不太喜歡這樣一種必須跟大的集團合作的系統,這會導致平均化并且事情總是由整個社區來做。我有個問題,在美國,就算我有一個超級明星式的學生,他也不能在威斯康辛大學找到教職,他必須去其他地方。中國有沒有這樣的傳統,比如中國頂尖大學畢業的博士生畢業后可以留在母校任教?

采訪小組:可以留下任教。

Mark:我覺得中國可以做的最重要的一件能讓學術圈健壯的事情就是,禁止大學雇傭自己的畢業生。

采訪小組:為什么呢?

Mark:因為這樣做可以進行 “異體受精”。你必須去別的地方,遇見不同的人,碰撞不同的想法,誕生新的東西,用一種形象的說法,就像有性生殖比單純的克隆要好。威斯康辛在體系結構領域干得很棒,我們的畢業生如果做得好的話,會被四散到各個地方,那些做得不夠好的學生,就不讓畢業,所以關于這些人的東西就沒有得到傳播,這就是好的。

Mark 的學生:中國正在用另一種方式做這件事,他們送好的研究生去美國,然后畢業回到中國任教。

Mark:這也是一種正確的方式。

-

計算機

+關注

關注

19文章

7534瀏覽量

88476 -

數字系統

+關注

關注

0文章

145瀏覽量

20887

原文標題:2019計算機體系結構最高獎Eckert-Mauchly獎公布,Mark D. Hill獲獎(專訪)

文章出處:【微信號:AI_era,微信公眾號:新智元】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

CPU時鐘周期的組成和作用

寄存器是什么意思?寄存器是如何構成的?

龍芯中科亮相第二屆中國計算機學會芯片大會

龍芯CPU統一系統架構規范及參考設計下載

工業控制計算機的體系結構是什么

計算機視覺的主要研究方向

什么是寄存器?有哪些功能和應用?

寄存器和內存的區別

【量子計算機重構未來 | 閱讀體驗】+ 初識量子計算機

昉·星光2 RISC-V單板計算機體驗(一) - 開箱

Hill認為中國的計算機體系結構研究絕對是第一流、有創造性的

Hill認為中國的計算機體系結構研究絕對是第一流、有創造性的

評論