未來將至

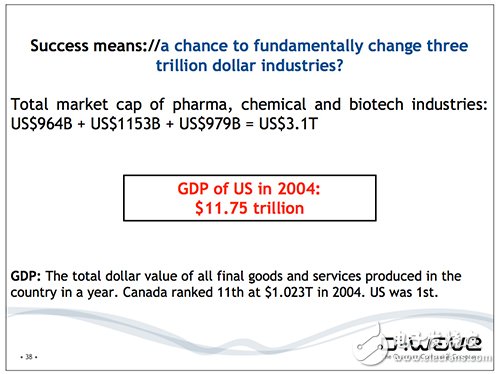

在D-Wave的一份官方PPT中,公司的CTO喬迪·洛斯(Geordie Rose)認為,量子計算機最具顛覆性和吸引力的就是在分子維度上模擬自然,它在制藥、化工還有生物科技等領域都有著廣闊的應用,由此,量子計算可以撬動涵蓋上述3個總價值3.1萬億美元的市場。

這是10年前他在斯坦福大學演講時的期許。

回顧歷史,在麥克斯韋的19世紀,電磁物理推動了電力的發展,使得人類社會的文明程度上升到前所未有的地步,毫無疑問推動了工業和商業的進步。回首過去一百多年,戰爭結束后,包括太空探索、計算機、核能開發等技術革命幾乎都與量子力學有關,而這些技術最終也無一例外地反過來促進了民用和商業。

量子計算研究的成熟和繁榮也毫無疑問地有著這樣的效應。

早在2002年,就有了第一家從事量子鑰分配的商業公司ID Quantique,10多年后,黑莓創始人邁克·拉扎里德斯(Mike Lazaridis)成立了1億美元的風投基金投資量子計算,下一年,英國政府宣布投入2.7億英鎊來支持量子技術的研究和商業化。

現在,量子計算應用最深入、最具現實性的領域毫無疑問地是在通信方面。

早在1970年,斯蒂芬·威斯納就提出了“量子錢”(quantum money)的概念,最早利用量子的測不準性來進行加密,直到1983年這一設想才得以以論文的形式公諸于世,在威斯納思路的啟示下,BB84協議問世。

量子通信的基本原理是這樣的,收發雙方的信息內容是可以被編譯成光子偏振的,信息發送者利用隨機偏振發送信息,接受信息者發現并記錄下信息。然后,發送者在公頻告知接受者偏振頻率,兩者按照正確的偏振比對選擇的信息部分。如果在信息收發過程中有竊聽者并試圖轉發信息的話,那么傾聽者有一半的機會獲得正確的信息。

由于接受者獲得的信息中有一半是錯誤的,他可以在公頻中將這些錯誤信息和發送者選取隨機信息對比,然后重復收到錯誤、對比的過程,直至得出正確的完整信息。也就是說,在整個信息收發過程中,要做到隱瞞收發雙方竊聽信息是不可能實現的。

正是基于上述的原理,量子通信可以最大限度地保證用戶的隱私和信息安全,也正因為這樣,量子通信在國家信息安全層面有著越來越迫切的現實需求,從根本上來說,這也是包括中國、美國及歐洲紛紛跟進的原因。

1992年,本內特和威斯納共同提出了超密編碼協議(super-dense coding protocol),利用一個無噪纏繞比特信道和一個無噪量子比特信道模擬出了兩個無噪經典比特信道,次年,本內特等六人發表的論文提出了隱形傳態協議(teleportation protocol),利用兩個經典比特信道和一個纏繞比特實現了一個量子比特的傳輸。

這兩個協議的提出奠定了整個量子信息理論的基礎,向我們展示了經典通信源和量子通信源結合、有噪通信源和無噪通信源結合的可能性。在隨后20多年的時間里,量子通信開始受到各國的重視并快速進入應用階段。

1993年,英國率先在10公里的光纖中實現了量子密鑰分發,4年之后,洛斯阿拉莫斯國家實驗室創記錄地在48公里的地下光纖完成了量子密碼本的傳輸,1999年,日本和瑞典合作完成了40公里光纖的量子密碼通信。

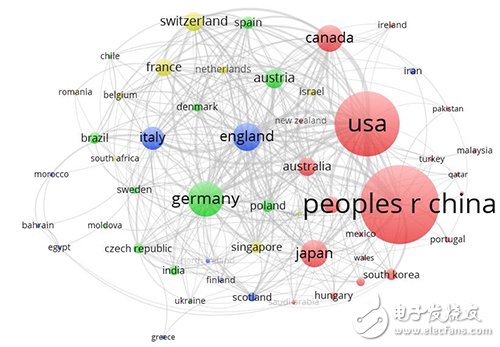

中國在量子通信領域發表的論文遙遙領先于其他國家地區 (來源:博客)

2000年,中國在850納米的單模光纖中完成了1.1公里的量子密碼通信演示性實驗,到2004年,中國科學家在北京與天津之間成功實現了125公里光纖的點對點的量子密鑰分配,2005年,中國創造了13公里的自由空間雙向量子糾纏分發世界紀錄,同時驗證了在外層空間與地球之間分發糾纏光子的可行性。2009年,成功實現了世界上最遠距離的量子態隱形傳輸,證實了量子態隱形傳輸穿越大氣層的可行性,同年8月,在合肥構建了全球首個全通型量子通信網絡,實現了實時語音量子保密通信。2010年,中國成功實現了16公里的量子態隱形傳輸,比原世界紀錄提高了20多倍。

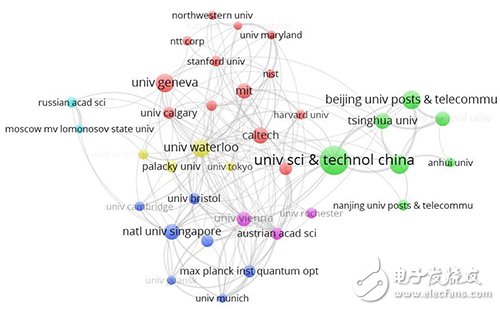

中國科學技術大學、中國科學院以及北京郵電大學在論文發表數量上有著巨大優勢。 ( 來源:博客)

在中國這個市場最大、資源最雄厚的地方,量子計算如野火一般燒遍各個領域,為焦土中的萌芽積攢下最肥沃的養料。尤其是在量子通信方面,中國在研究、應用方面所獲得的成就全面領先于其他國家地區。除了墨子號的發射之外,現在,北京和上海之間建造的長約2000公里的“京滬干線”是世界上第一條量子通信網絡。

與此同時,在通信之外的領域,量子計算同樣也有著誘人的吸引力。

在航空領域,洛克希德·馬丁之所以采購 D-Wave 的機器,就是因為先有的經典計算機在進行飛機軟件實驗時往往力不從心,無法應付大量繁復的數據。同樣的道理,NASA 也早早意識到了量子計算在分析外太空行星軌道數據方面的巨大優勢,也早早地和 D-Wave 建立起了合作關系。

在天氣氣候方面,量子計算也有著讓人期待的表現,在處理計算大規模數據方面的優勢使得人們對于天氣氣候模型的認識了解更深入及時的話,那么就能帶來更準確的天氣氣候預報,而更準確的預報必然提高自然氣候災害的預防力度和治理效率,實際上密切關系著人們正常的生活工作。Google 的工程總監曾經如此評價道:“我們相信量子計算可以解決許過最具挑戰性的計算機科學問題……如果我們想創造更有效的環境政策,我們就需要更好的模型來了解氣候究竟發生了什么。”

在制藥、生物科技方面,量子計算儼然一副救世主的面貌。這些行業推出一款可上市產品必然會經歷一個漫長的實驗分子結合的過程,而往往這些實驗又以失敗告終,因此,通過量子計算來節省大量的時間和成本不僅有利于這些公司的商業訴求,反過來也能極大地降低抗癌藥等高價藥的成本,最終幫助到普通病患。而在可以預見的未來,基因層級的分析實驗等必然會成為醫學研究的主要方向之一,而這同樣需要借助到量子計算的力量。

事實上,量子計算同樣能夠推動人工智能和機器學習等的演化進步,從而實現高科技技術之間的協同效應。

1999年,阿拉姆·哈羅(Aram W. Harrow)、阿維納塔·黑斯登(Avinatan Hassidim)及賽斯·羅伊德(Seth Lloyd)共同發表論文提出了一種嶄新的量子算法以解決線性方程式系統,經典算法所需要的時間為O(Nk),而該算法能將時間縮短至O(log(N)k2)。

機器學習就是識別系統中數據呈現出來的趨勢,其主要任務就是在高維向量空間(high-dimensional vector spaces)里對數據進行操控和分類,經典機器學習的算法受制于數據量和空間維度所決定的多項式時間,而量子計算機則能通過利用張量積的空間(tensor product spaces)來操控高維向量。

這上述被稱之為 HHL 的量子算法正好可以施用于支持向量機(support vector machine),而羅伊德參與的另一篇論文指出,所有的量子支持向量機都能被用作進行大數據分類,而且較之經典計算機在速度上有顯著的優勢。

而今,自動汽車、自動駕駛、腦機交互、自然語言處理乃至線上廣告、搜索引擎、推薦系統等都是機器學習的熱門領域,從這一點來說的話,我們可以毫不夸張地說,量子計算實際上決定了包括特斯拉、Google、微軟、Amazon、Facebook等公司在未來的發展方向和趨勢。

實際上,如果我們留意墨子號報道的話就會發現,在中國的量子衛星項目中,阿里量子隱形傳態實驗站也是地面科學應用系統的重要組成部分。

而早在2015年,阿里巴巴就與中國科學院聯合成立了量子計算機實驗室。

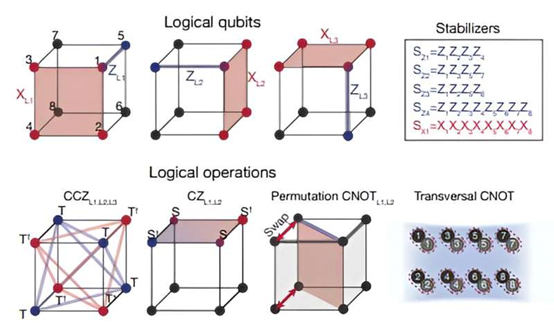

根據他們的規劃,到2025年,量子模擬將達到當今世界最快的超級計算機的水平,初步應用于一些目前無法解決的重大科技難題;到2030年,研制具有50~100個量子比特的通用量子計算原型機,自主研發物理層設計、制造及算法,全面實現通用量子計算功能,并應用于大數據處理等重大實際問題。

除了處理購物網站頁面搜索、購買、交易等方面產生的巨大數據之外,對這家中國目前市值最高的互聯網公司而言,量子算法最大的價值和意義在于更好地利用這些數據產生更大的效益。

從金融、共享經濟再到文娛產業,所有的這些產品與服務實際上都和中國互聯網用戶的數據息息相關,而中國的互聯網用戶又是全世界最龐大最復雜的群體,要優化甚至商業化這些數據,僅僅依靠經典計算機或者經典算法或許還能應付當前的局面,但要如阿里巴巴量子計算實驗室創始人所言成為橫跨3個世紀的百年企業的話,它無疑需要更具前瞻性和戰略性的技術作為儲備和殺手锏。

對它而言,對Google、微軟、特斯拉等公司而言,它們都是抱著同樣的心理。

而這亦是促使從我們這個漫長故事開頭的奧斯特到麥克斯韋再到普朗克、玻爾以至圖靈、休爾、格羅夫到今天的潘建偉等人成為時代風云人物的原因。

在歷史的巨浪中,他們看見了浪花中所蘊含的方向和潮流,而后便緊緊追逐而去,他們知道,自己在當下的選擇和堅持不僅是自己未來的一部分,更重要的是,還會成為未來與歷史的濃墨重彩的一部分。

如果說量子計算時代已經到來的話,我們不得不說,至今我們依然沒有一臺真正公認的量子計算機問世;如果說量子計算時代還很遠的話,我們又必須承認,利用量子計算技術產生的成果正越來越多地應用到我們的生活之中去。

這是量子計算的故事,也是歷史的故事。

(本文系BT傳媒·《商業價值》雜志2016年10月刊封面文章,網絡獨家首發鈦媒體,記者/胡勇)

電子發燒友App

電子發燒友App

評論