去年秋天,谷歌翻譯推出了一個全新升級的人工智能翻譯引擎,該引擎翻譯文本有時與人工翻譯文本“幾乎無法區分”。約斯特·賽馳只能不停轉動他的眼睛。這位德國人已經做了20年的職業翻譯,他一次又一次地聽說,他的職業將受到自動化技術進步的威脅。他發現,每一次都是夸張的炒作,谷歌翻譯的改頭換面也不例外。他認為,這肯定不是翻譯的關鍵。

但谷歌翻譯的確非常不錯。谷歌在2016年的大部分時間里都在重新設計其翻譯工具,讓它由人工智能驅動。這樣一來,它創造出了一種令人不安的強大事物。曾以產出語言生硬但又可用的翻譯而聞名的谷歌翻譯,早已開始產出語言流暢、精確度高的翻譯文本。對未經專業翻譯訓練的人來說,這種文本輸出幾乎與人工翻譯并未有區別。《紐約時報》發表了一篇15,000字的文章,將其譽為“偉大的人工智能的覺醒”。谷歌翻譯引擎很快就開始學習新的技巧,弄清楚如何翻譯它以前從未嘗試過的兩種語言之間的翻譯:如果它能把英語翻譯成日語,并且能把英語翻譯韓語,那么它就能把韓語翻譯成日語。在上個月的谷歌Pixel 2手機發布會上,谷歌將其雄心勃勃的計劃又向前推進了一步,推出了一款可以實時翻譯40種語言的無線耳機。

自從1954年IBM推出其首創的機器翻譯系統以來,完美的機器翻譯器的概念便占據了程序員和公眾的所有想象。科幻小說作家們抓住了這個創意,提供了各種烏托邦式的幻想,從《星際迷航》的通用翻譯機到《銀河系漫游指南》中銀河系的巴別魚。人工翻譯能用流暢文本描述源文本的含義,這是機器學習的圣杯:一個對“完全人工智能”的挑戰。如果機器翻譯也能做到相同的程度,將意味著機器已經達到人類的智力水平。圍繞谷歌在神經機器翻譯方面取得進展的大肆宣傳表明,“圣杯”近在咫尺。而且,這一時刻到來的同時,人類翻譯者也將被淘汰。

不過,譯者們一直以來處于人工智能引發的就業恐慌前線,他們對此并不擔心。事實上,有些人很高興。對于那些已經抓住了人工智能工具潛力的人來說,他們的工作效率和他們的工作需求都在飆升。

把他們想象成白領煤礦里的金絲雀,他們可以第一時間嗅到任何行業內的風吹草動。此刻,金絲雀們還在唱歌,那就證明現在還是安全的。隨著機器深度學習的快速發展,許多行業都開始意識到,人工智能確實能夠完成那些一度被認為只有人類才能完成的任務。與司機和倉庫員工不同的是,知識型的工人還未面臨被立即取代的危險。但隨著人工智能成為他們工作流程的重要組成部分,他們的工作也在發生變化,而且沒人能保證今天的人工智能工具不會成為未來的威脅。這給了員工一個選擇:把自負放在一邊,擁抱你的新人工智能同事,否則,你將被甩在后面。我們并沒有生活在人工智能的黃金時代,但我們正生活在人工智能提高生產力的黃金時代。可以將它稱為首次通過時代。人工智能現在已經足夠強大,在無數復雜任務中的首次嘗試非常可靠,但它并沒有強大到讓人覺得似乎有威脅性。對于需要更多密集思考、主觀意識的工作,我們仍然需要人類來完成。

這種勞動力轉移正在各個行業展開。《華盛頓郵報》的內部人工智能,海力歐格拉芙(Heliograf),去年發表了大約850文章,人類記者和編輯對這些文章增加了分析和豐富的細節。在圖形設計中,人工智能工具現在可以設計能初步通過的圖稿,讓人類設計師最后執行。在電影和出版領域,新人工智能工具能清除成堆的爛劇本來找到下一個爆點劇本,讓編輯們從沒完沒了的提交隊列中解放出來。這些人工智能工具就像勇敢又強壯的年輕助手們:他們非常能干、高產,但仍然需要一位經驗豐富的經理來完成繁重的腦力工作。當然,那位經理必須與機器一起工作,才能受益于其中。

芬內莫爾克雷格公司(Fennemore Craig)是亞利桑那州的一家律師事務所,那里的律師們搭上了人工智能的列車,試用來自一家名為羅斯智能(ROSS Intelligence)的初創公司的一項新技術。借助IBM的超級電腦“華生(Watson)”和專有算法的結合,羅斯(Ross)由人工智能驅動,繼承了諸如律商聯訊(LexisNexis)這樣的工具:它梳理了數百萬頁的案例法,并在一份備忘錄草稿中記錄下了它的發現。這一過程可能需要一名人類律師4天的時間,而羅斯大約花了24個小時。羅斯不會因為勞累和倦怠而苦惱:這個工具可以解放通宵工作的人,還不會覺得工作過于辛苦。

羅斯雖然也可以寫作,但這并不是它的突出特點。布萊克·阿特金森是芬內莫爾克雷格公司的合伙人,至今已有三年。據他說,羅斯的寫作水平是“一年級法律學生的水平”。(安東尼·奧斯汀是該公司的合伙人,他的評價更高:他說,在他看來,羅斯和第一、二年級的同事一樣優秀。)該工具能生成整潔的備忘錄,雖然它不是大作家海明威,但它提供了一個實用的初稿,里面充滿了適用的案例法的摘要,一些基本的分析,以及一個直截了當的結論。然后,一名人類律師會添加更深層次的分析,并對語言進行調整修飾,使人們閱讀時心情更愉悅,至少對律師來說是這樣。奧斯汀說:“它能讓我們接觸到有趣且干貨很多的文章。當你說,‘天哪,我不在乎1885年的蒸汽機,我真正想做的是寫一些有趣的東西,讓法官或對方的律師覺得,‘天哪,我完蛋了。’”最終,像ROSS這樣的工具幾乎肯定會減少在取證程序中對人類律師的需求。

目前尚不清楚這將如何改變入門級別律師的雇傭情況,這些律師通常需要苦讀舊的案例法,且工作時間通常不規律。但深度分析的能力和及其出色的寫作能力仍遠遠超出羅斯的能力范圍。律師們不擔心羅斯會搶了他們的飯碗,這對于這家初創公司的成功至關重要,畢竟,誰想要培訓自己的替代物?正因為如此,CEO安德魯·阿魯達將羅斯吹捧為生產力工具,而不是人工智能律師;它讓律師可以服務更多的客戶,專注于他們工作中有趣的部分。奧斯汀說得更簡潔:在羅斯的幫助下,他說:“你看起來像個搖滾明星。”

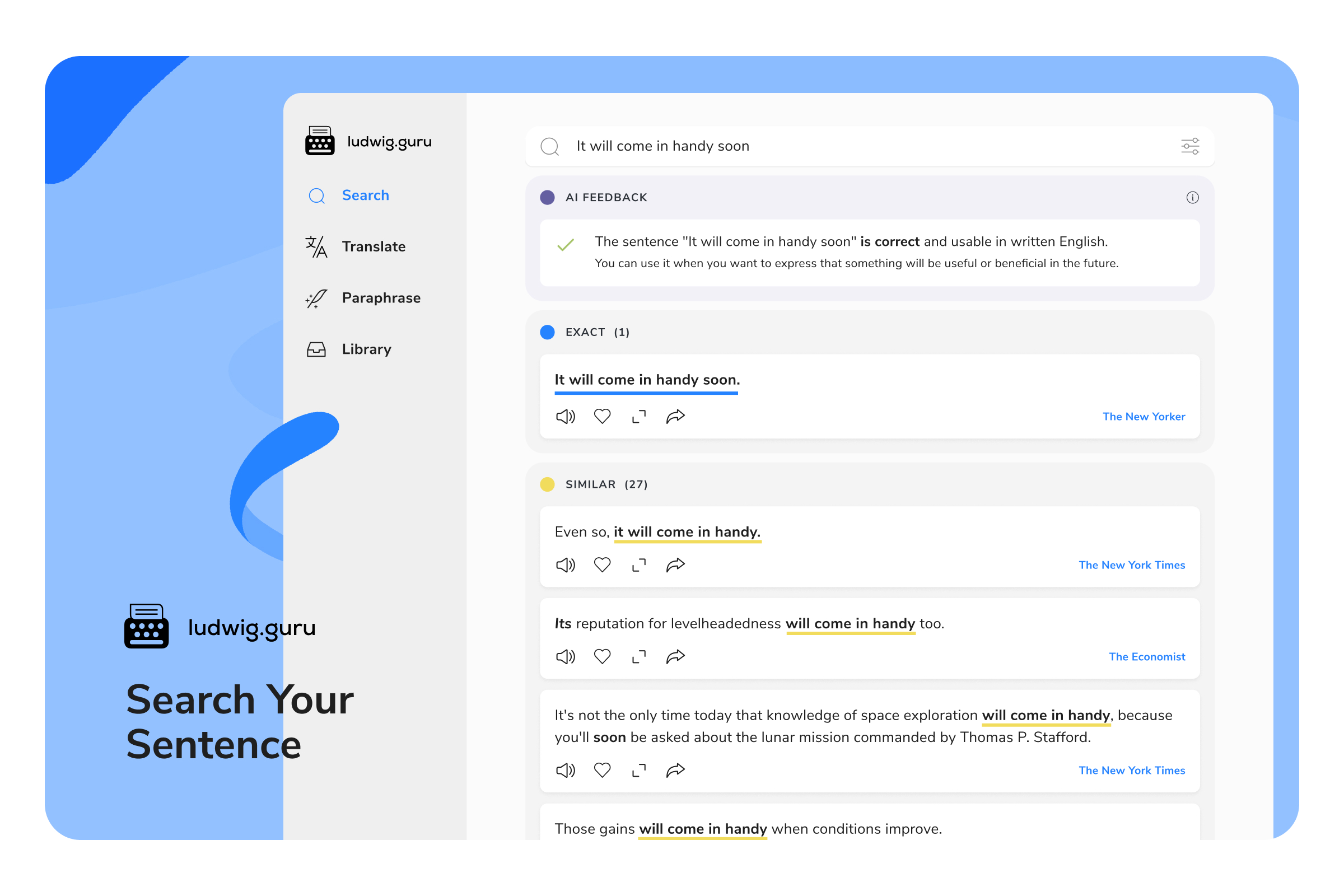

對許多譯者來說,人工智能帶來的高的超人類生產力并不是什么新鮮事。2003年,當亞歷山德羅·卡特蘭開始他的翻譯生涯時,他預計每天翻譯了2,000個單詞就能賺到175美元。他使用了計算機輔助翻譯工具,這種工具偶爾會根據他之前的翻譯文本對個別短語的翻譯提出建議,但翻譯是一個非常需要親力親為的過程。卡特蘭說,如今,與人工智能協同工作的譯者現在要想賺到同樣的錢,應該每天要翻譯八千到一萬個單詞(根據通貨膨脹進行調整)。這一過程被稱為“后編輯機器翻譯”(PEMT),它包括讓機器先進行預翻譯,然后讓人類譯者來整理語言,檢查翻譯不恰當的術語,確保翻譯文本的語氣、語境和文化暗示都符合原文本。

卡特蘭說:“你必須弄清楚你的工作中哪些部分可以被機器取代,而你作為一個人類,在工作的哪些部分可以為自己帶來價值。”他現在是翻譯公司(Translated)的運營副總裁,該公司開發基于人工智能的翻譯工具。今年4月,翻譯開始為后期編輯機器翻譯提供神經機器翻譯,這讓它的生產力得到了顯著提升,尤其是德語和俄語等語言的翻譯方面。由于復雜的語法,這些語言的語法復雜,此前需要額外的文本調整。

后期編輯機器翻譯并不新鮮,至少從20世紀80年代開始,這個小眾市場就一直在發展。但是隨著神經機器翻譯的出現,后期編輯機器翻譯更為普及。根據市場調研公司卡門森斯顧問公司(Common Sense Advisory)的數據,未來幾年,對編輯后編輯的需求預計將超過語言行業的其他領域,并且企業翻譯業務的增長速度可能會達到兩位數。卡門森斯顧問公司警告稱,“即便語言行業要以前所未有的速度增加新的翻譯器,目前的方法不可能跟上這種增長速度。”有人說,與機器翻譯協同工作正變得越來越強制性:利爾特公司(Lilt)的首席執行官斯賓塞·格林表示,機器翻譯“現在是一項要求,而對于較年長的譯者來說,他們甚至不需要使用翻譯記憶軟件。”利爾特公司是一個機器翻譯平臺。

夏洛特·布拉斯勒是悉尼的一名翻譯,他說,去年,機器翻譯工具已經變得非常好,除非她使用機器翻譯工具會打破保密協議(一個不常見的障礙),她傾向于歡迎機器翻譯工具的發展。通過與能力出眾的人工智能合作,她可以接手更多的項目,還可以騰出時間,這樣她就可以翻譯更多有創造力的文本,而這些文本通常都無法使用機器翻譯。

但這一點也在改變:布拉斯勒說,在過去的一年里,自從添加了神經網絡以來,谷歌翻譯在翻譯銷售和營銷材料等方面表現得非常出色,在這些領域,翻譯涉及使用豐富的語言和解釋習語。當然,谷歌翻譯引擎并不是詩人,但在人類長期認為機器無法征服的領域,它正在迅速改善自己的能力。對于那些用自己的翻譯藝術技巧來定義自己的譯者來說,這是難以下咽的苦果。

技術上的飛躍永遠都要克服重重阻礙。有些人無法忍受與機器合作的想法,他們寧愿埋頭于自己的臆想的雜志中,假裝什么都沒有改變。對于這些人來說,這種“人工智能”的井噴式增長完全是一場事關生死存亡的危機。當然,電腦可以對數據進行篩選,甚至可以拼湊出一個基本的句子——但它能寫出讓你落淚的文章嗎?它能解析一個習語的細微差別,或者是發現下一個暢銷小說作家,還是說服最高法院的法官改變他的想法?

現在還不行,但它可以幫助你達到目標。隨著一些最具創意的行業開始嘗試人工智能,它們面臨著阻力。今年4月,“黑名單網(The Black List)”(一個連接電影制片人和編劇的網絡)宣布,它將與一家名為“腳本圖書(ScriptBook)”的人工智能公司合作,對一些劇本進行評估。布萊恩·科佩爾蒙是電視劇《億萬(Billions)》的執行制片人,他稱該工具“無禮又粗魯”。黑名單網很快就取消了與腳本圖書的合作,后者會掃描劇本以進行性格分析、目標人群統計和預計票房是否成功等指標。盡管這家初創公司已經成功與兩家主要的電影公司建立了合作關系,但該公司的首席執行官納德拉·阿澤爾邁表示,大多數電影制作人還沒能克服對這款工具的恐懼。

阿澤爾邁說:“幾年前,人們認為在創造力方面,我們不受威脅,因為人工智能不可能像人類那樣具有創造力,也不像人類那樣獨一無二。然而這并非事實”。當業界人士指責她創造了一種竊取工作的工具時,她告訴他們,他們的工作確實面臨威脅,但并非來源于人工智能。相反,她對反對者說,“是那些已經學會如何與機器合作的人才會搶走你的工作。如果你對此一直視而不見,你就會丟掉工作。”

一個與之類似的工具是StoryFit,它提供的服務包括電影票房預測、劇本結構和風格分析,以及對故事的情感構成的解讀。正如TJ·巴拉克解釋的那樣,他的工作室,自適應工作室( Adaptive Studios),永遠不會僅僅因為StoryFit的報告中看到的東西而通過某個劇本,但他的團隊可能會考慮如何根據所掌握的內容來改進劇本。巴拉克說:“如果這讓我看到,在這些特定的事情上,它可能會在市場上遇到麻煩,我們有哪些地方可以改進這個劇本?我們可以調整某些情節點?”我們可以在這里或那里添加更多的情感元素嗎?”

人們才剛剛開始看淡人工智能的炒作,開始專門研究人工智能工具如何幫助他們的工作。StoryFit的CEO莫妮卡·蘭德斯表示,她最近已開始對自己公司的產品采取謹慎的態度。但她仍需謹慎行事。當我問她公司的下一步計劃時,她猶豫了一下,她說:“如果我們開始把未來計劃談得太早了,它仍然會讓人緊張。”

可以理解的是:如果我們放棄作為人類的特征的創造力和直覺,我們就必須徹底重新思考作為人類的首要意義。這兩種技能都暗示著某種不可知的想象或第六感。但事實上,機器已經具有高度的創造力,產生了令人驚訝的、創新的藝術作品:它們能拍照、創作音樂,以及創造超現實主義藝術,這可能會因為錢而出現可與達利(Dali)匹敵的對手。只有當他們開始以極度與人類經歷相似的方式工作的時候,我們才需要擔心。

佩德羅·多明戈斯說:“機器可以是有創造力的,而且它們是有創造力的”,他是華盛頓大學計算機科學教授,也是《終極算法》(The Master Algorithm)的作者。與此同時,直覺是一個更棘手的問題:它需要對人們的思維方式和世界的運作方式有更深入的了解。科技領域最好的工程師還沒有弄明白如何讓人工智能具備直覺;只要這個問題無法解決,人類就會在工作中占據上風。一個律師需要了解她的目標讀者以及其可能擁有的所有偏見和傾向;譯者需要對他翻譯的兩種不同的語言的文化有一種微妙的理解。多明戈斯說:“一旦其中一項任務向現實世界開放,那就是機器落后的地方,而人們確實有優勢,至少在可預見的未來是這樣的。”

有了我們的人工智能同事,工作開始看起來很像烏托邦式的想象。機器接管了吃力不討好的任務,直到最近,這些任務過于復雜,無法實現自動化才作罷,而人類也可以將自己沉浸在工作中最有創造性和最有價值的方面。但這是一種我們以前見過的模式,一種可能最終會破產的繁榮。

上世紀60年代末,當ATM自動取款機首次推出時,許多人驚訝地發現,美國的銀行柜員數量翻了一番,而且幾十年間還在繼續增長。出納員們可以從提取現金的枯燥工作中解脫出來,可以將注意力轉移到幫助客戶解決賬戶問題或簽發收銀員的支票上;結果,他們變得更有效率。但在經歷了這些增長之后,由于PayPal、智能手機銀行等技術的累積效應以及對現金需求的下降,銀行出納員的數量正在下降。這花了一段時間,但技術終于從“恩惠”變成了“怪物”。對于麻省理工學院數字經濟計劃的聯合主任安德魯·麥卡菲來說,銀行柜員的傳奇故事是一個警示故事。他說:“如果技術能在一段時間內增加工作和創造就業機會,那并不意味著情況永遠如此。我們以前就曾經歷過。”

然而,就目前而言,翻譯工作者、律師、醫生、記者和文學代理人的工作是安全的。有些人甚至會說,他們的工作比以往任何時候都好。但我們現在發現自己處于一種奇怪的境地。我們必須承認,人工智能正在快速掌握我們長期以來一直視為機器無法完成的任務。我們必須接受這樣一個事實,即擁抱人工智能正迅速成為在許多領域取得優異成績的先決條件。我們必須歡迎這些新的人工智能同事,并在他們犯錯的時候糾正他們。同時我們也得承認,在某個時刻,我們可能已教會他們足夠多的東西,讓他們開始在公司中的位置更加重要。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論