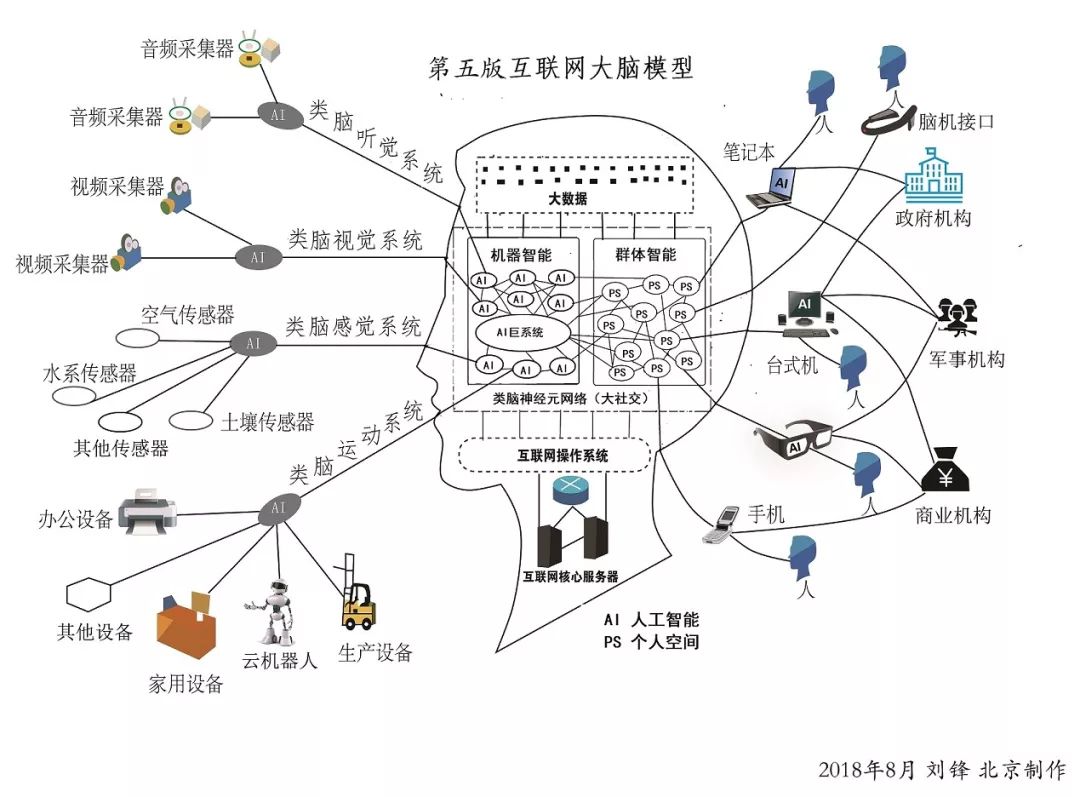

2018年新的這一版,也是互聯網大腦模型圖的第五個版本,距離第一版的發布已經有10年時間(2008年),距離上一版第四版也有1年時間,在這一版中主要解決了如何在模型中體現機器智能和群體智能的位置和關系問題。

我們在互聯網大腦模型的定義中提到:“機器智能和群體智能是驅動互聯網大腦的云反射弧對世界產生反應的根本動力”,但如何在模型中反應這一機制,一直沒有很好的解決辦法。通過一年的思考,我們終于將第四版模型中的類腦神經元網絡進行拆分,形成了第五版的模型架構。

這次修改對與進一步分析人工智能如何影響科技生態;混合智能在互聯網中如何·形成將會有更為具體的啟發。

互聯網大腦模型的定義

互聯網的大腦模型就是互聯網向與人類大腦高度相似的方向進化過程中,形成的類腦巨系統架構;

互聯網大腦架構具備不斷成熟的類腦視覺、聽覺、軀體感覺、運動神經系統、記憶神經系統、中樞神經系統、自主神經系統;

互聯網大腦通過類腦神經元網絡將將社會各要素(包括但不僅限于人,AI系統,生產資料,生產工具)和自然各要素(包括但不僅限于河流,山脈,動物,植物,太空)鏈接起來,從而實現人與人、人與物、物與物的交互,互聯網大腦在群體智能和機器智能的驅動下通過云反射弧實現對世界的認知,判斷,決策、反饋和改造。

關于互聯網大腦模型若干問題探討

1.關于研究方法的問題

一個有趣的現象是,作為20世紀最重要的物理結構“原子”和“21世紀和最重要的物理結構互聯網”,為了深入,準確和清晰的描述它們完整結構時,都用到了巨系統對比的方法,分別是原子的葡萄干蛋糕模型、原子土星模型、原子太陽系模型和互聯網網狀模型、互聯網海星模型和互聯網大腦模型。

2.關于互聯網大腦是否人為規劃的問題

互聯網大腦模型的形成并不是人為規劃的,而是過去50年時間里,在科學研究和商業創新兩大動力的推動下,自然涌現和形成的類腦巨系統架構,只是在21世紀后其類腦現象啟發我們繪制了完整的互聯網大腦模型圖。也就是說無論我們是否提出互聯網大腦模型,這一結構都會形成和發展。這說明類腦的巨系統架構是當前科技生態下各技術關聯運轉的最優目標架構。

3.互聯網大腦模型的發育過程

與原子的太陽系模型或電子云模型的結構穩定不同,互聯網大腦模型的結構是快速變化,不斷發育成熟的,在過去50年,互聯網大腦模型各部位依次發育,并在2018年出具雛形。

1969年 互聯網誕生

1974年 Tcp/ip協議誕生

1991年 萬維網誕生

2004年 互聯網類腦神經元網絡快速發育,博客,社交網絡,web2.0爆發、

2007年 互聯網中樞神經系統開始快速發育,云計算開始快速發展

2009年 互聯網感覺神經系統開始快速發育,物聯網開始爆發

2010年 互聯網神經纖維開始快速發育,3G,4G,光纖,衛星通信和定位快速發展

2012年 互聯網運動神經系統開始快熟發育,美國工業互聯網,德國工業4.0提出,3D打印,無人機,智能汽車,云機器人開始興起。

2013年 互聯網大數據開始爆發,伴隨互聯網類腦神經元網絡,互聯網感覺神經系統,運動神經系統,神經纖維的成熟,互聯網數據急劇增長。

2015年 互聯網大腦模型的智能化開始加速,人工智能與互聯網大數據,視覺神經系統,聽覺神經系統,運動神經系統,中樞神經系統深度結合,成為激活互聯網大腦模型的重要動力。

2016年 互聯網神經末梢開始加速發育,以邊緣計算為代表遠端智能技術開始廣泛應用

2018年 互聯網大腦模型初具雛形,各科技公司將自己的業務核心與互聯網類腦架構結合,涌現大量智能巨系統,包括谷歌大腦,訊飛超腦,百度大腦,阿里ET大腦,360安全大腦,騰訊超級大腦,華為EI智能體

2020年 科技領域的智能巨系統不斷融合,對智慧社會,智慧城市,智慧家庭的建設將產生越來越重要的影響。

4.關于互聯網大腦模型的詳細研究情況

互聯網大腦模型從提出迄今已經有超過10年的時間,具體研究過程和研究內容,請參閱文章:

1.《互聯網大腦模型的提出過程和研究方向》

2. 《互聯網的大腦模型與原子的太陽系模型,科學史上的巨系統對比》

-

互聯網

+關注

關注

54文章

11184瀏覽量

103823 -

機器智能

+關注

關注

0文章

55瀏覽量

8626

原文標題:如何體現機器智能和群體智能的關系,2018新版互聯網大腦模型繪制

文章出處:【微信號:AItists,微信公眾號:人工智能學家】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

工業智慧大腦互聯網平臺的功能特點

賽昉科技亮相世界互聯網大會,精彩呈現RISC-V創新成果

Coremail亮相世界互聯網大會“互聯網之光”博覽會

理想汽車亮相2024年世界互聯網大會烏鎮峰會

中興通訊亮相2024年世界互聯網大會

宏景智駕榮獲烏鎮全球互聯網大賽特等獎

蘑菇車聯亮相2024年世界互聯網大會烏鎮峰會

中興通訊榮獲世界互聯網大會杰出貢獻獎

高通亮相2024年世界互聯網大會

烏鎮亮點 中興通訊獲世界互聯網大會杰出貢獻獎

烏鎮亮點 Arm終端計算子系統 (CSS) 榮膺世界互聯網大會領先科技獎

摩爾線程亮相2024算力互聯網大會

2024中國互聯網大會盛大開幕,尚冰展望互聯網發展新篇章

esp8266已連接到Wifi但無法連接到互聯網,為什么?

什么是衛星互聯網?衛星互聯網的組成

關于互聯網大腦模型若干問題探討

關于互聯網大腦模型若干問題探討

評論