作者:趙小飛物聯網智庫 原創

上周,國際標準化組織3GPP在韓國仁川舉辦6G國際標準研討會。作為全球首個6G國際標準研討會,此次會議受到業界高度關注。根據3GPP官方消息,748位專家參加了線下會議,加上線上參會人員,實際參會人數達1676位,共提交了219份會議文件,6G標準制定征程正式開啟。10年前5G標準開始起步,業界對于物聯網和賦能行業充滿期待,那么10年后,6G標準化工作啟動,未來對于物聯網還會帶來哪些新的場景和技術?

在筆者看來,6G時代,物聯網依然是其中一個重要賽道,納入6G標準家族的物聯網技術既有5G時代的持續演進,又有6G新特征下全新的物聯網技術問世。

回顧一下3GPP推出的物聯網標準歷程

3GPP作為全球影響力最大的電信標準化組織,承擔了移動通信的國際標準的制定工作,早已成為全球移動通信發展的風向標。物聯網技術的發展,尤其是蜂窩物聯網的全球標準制定,當然也離不開3GPP這一組織的工作。因此,3GPP針對物聯網標準化工作的歷程,基本反映了蜂窩物聯網技術的變遷。研究6G物聯網可能的方向,首先可以回顧一下3GPP對物聯網標準化的工作。

1、初次擁抱物聯網

早在2005年,物聯網在很多場合以M2M(機器對機器通信)的名稱出現,這一概念已被廣泛接受。3GPP在那個時候已啟動了MTC(Machine Type Communication)的研究工作,即開始了《Study on Facilitating Machine to Machine Communication in 3GPP Systems》的研究項目。

根據3GPP的工作流程,針對一項新的技術標準化工作分為研究項目(SI)和工作項目(WI)兩個階段,研究項目階段進行可行性研究,對業務需求、解決方案可行性進行評估,最終輸出技術報告;工作項目階段就開始了標準的制定,根據研究項目階段的結論,形成相應技術規范,輸出標準。

針對MTC的首個研究項目于2007年在3GPP R8版本中以技術報告形式發布,并在后續開展標準化工作,于2011年完成了首個完整的技術規范,在3GPP R10版本中發布。筆者翻閱了3GPP此前的部分技術報告和技術規范文檔,針對首個MTC的文檔如下:

該版本針對M2M通信在物流、健康醫療、遠程管理、無線支付、無線抄表等方面的需求進行研究,支持通過蜂窩網絡接入大量物聯網終端。

2、針對終端的分類

對于物聯網的支持,除了接入網的架構、核心網支持等網絡側的規范外,終端也需要有專門的標準規范,才能實現有效通信。伴隨著4G LTE標準的制定,3GPP對于終端的規范也在持續推進,最為典型的是通過上下行速率對終端進行分類,適應了各種類別物聯網終端的接入特點,這一分類在后續物聯網發展中產生了重大影響。

3GPP在R8版本中就包含了對用戶終端接入能力的標準化工作,定義了Cat 1-Cat 5的等級,體現在TS 36.306規范中。3GPP在后續版本中持續研究和更新,如在R10中定義了Cat 6-Cat8,在R11中定義了Cat 9-10。

Cat 4以及以上級別的終端主要針對手機終端,這些級別需要更高速率,而Cat 4以下級別更適合物聯網,尤其是Cat 1的定義,對后續物聯網的發展產生了重要影響,目前國內乃至全球蜂窩物聯網中速率主要是Cat 1的終端。3GPP在R12版進一步降低終端等級,首次定義的Cat 0的終端等級,工作帶寬為20 MHz,上下行速率僅為1Mbps。

3、低功耗廣域網絡標準橫空出世

從2013年開始,低功耗廣域網絡(LPWAN)進入人們視線中,低速率、低功耗的物聯網場景需求越來越多,Sigfox、LoRa等非蜂窩物聯網技術開始成為業界寵兒,大范圍攻城略地。3GPP陣營現有的物聯網技術不能滿足LPWAN場景需求,面對蜂窩技術的彎道超車,3GPP陣營專家們快速響應,針對LPWAN的需求,開始制定新的標準,并于2016年R13版本中凍結了基于蜂窩網絡的LPWAN標準,而且一次性發布了3個標準,即eMTC、EC-GSM和NB-IoT,其中eMTC是基于4G LTE網絡的演進,EC-GSM是基于2G GSM網絡演進,而NB-IoT則是相對獨立的物聯網標準。

3GPP這三大LPWAN標準的問世,在業界產生了巨大反響,成為移動通信產業的一大亮點,似乎承載了蜂窩通信運營商在物聯網領域的未來。當然,這三類技術后來的命運差別很大,尤其是EC-GSM問世后不久就慘遭拋棄,NB-IoT和eMTC則分別受到了全球不同國家地區和運營商的青睞,直至今天形成了明顯的市場格局。

4、5G和后5G時代的物聯網技術

隨著5G的商用,業界將目光聚焦于5G支持的物聯網技術上。從5G最初提出的三大場景來看,eMBB更多是為支持移動互聯網需求而生,而uRLLC和mMTC則更多是為物與物通信提供技術支持,近年來5G的發展也印證了這一初衷。

當然,5G三大場景是高度凝練的總結,沿著以往物聯網的發展路徑,業界仍然關注5G標準體系中重點支持物聯網的技術方向。3GPP在設立標準研究方向時,充分考慮到物聯網場景和需求發展的趨勢,已啟動了多個重點方向的研究,最為典型的方向包括:

一是開展RedCap的標準化工作。RedCap作為輕量級的5G,目前已成為業界關注的熱點。2022年6月,R17標準凍結,首個RedCap標準問世,主要面向中速率物聯網終端接入場景,將NR的帶寬從100MHz裁剪為20MHz,天線配置減少到1T1R或1T2R,引入半雙工模式等優化,使其在Sub 6GHz頻段范圍內可支持約20Mbps-100Mbps的上下行理論峰值速率,與LTE Cat.4終端能力接近;2024年6月,R18標準凍結,RedCap增強版本標準eRedCap問世,將帶寬進一步裁剪至5MHz,面向10Mbps中低速率物聯應用,進一步降低終端成本,不少性能與LTE Cat.1和Cat.1 bis終端能力類似,為未來5G一張網絡支持中低速物聯提供便利。

二是開展無源物聯網的標準化工作。3GPP R18版本已將無源物聯網納入研究項目中,多個代表也開始了無源物聯網前期研究工作。在3GPP全會上,多家企業代表認為,無源物聯網將形成千億級連接規模,當前大量行業已明確了需求。不過,無源物聯網的標準化工作似乎并不是很快,無源物聯網在R19階段依然是以研究項目的形式立項,未進入技術規范編寫階段,由于基于蜂窩技術的無源物聯網面臨著非常復雜的環境,在非常嚴苛的條件下還要考慮到室內、室外、固定、移動等各種不同情況,一些候選技術還在探討中,標準化的可行性還需要進一步評估,或許在R20階段會實現商用標準的問世。

三是將NB-IoT/LTE-M標準演進納入5G中。NB-IoT/LTE-M是源于4G的技術,為了滿足5G mMTC的承諾,3GPP在后續的標準演進中對NB-IoT/LTE-M進行進一步增強,例如提升峰值速率、移動性、容量密度等,形成5G mMTC的主要場景承載技術。

四是開展IoT-NTN標準化工作。針對衛星通信,3GPP也希望將其納入自己的陣營中。2022年6月凍結的R17版本中,一個備受關注的特性就是衛星通信,其中一個分支就是針對物聯網用例的NTN標準,支持LTE-M和NB-IoT等終端衛星接入,擴大很多地面網絡難以覆蓋場景的網絡覆蓋范圍。R18版本中,對于IoT-NTN進行增強,帶來一些新的特性,解決了中低軌衛星由于超高速移動導致的頻繁切換等難題。如今,3GPP陣營的IoT-NTN生態伙伴進一步擴大,有望成為衛星運營商的主流選擇。

當然,3GPP還推出了針對車聯網、工業互聯網等方向的課題,這些也構成了3GPP陣營物聯網技術體系的重要組成部分。正是由于十多年來3GPP陣營的努力,才構成了完善的技術體系,支持目前數十億蜂窩物聯網終端的接入,并持續形成支持百億甚至千億接入的能力。

有哪些物聯網技術可能會納入6G中?

2023年11月,國際電信聯盟(ITU)正式發布了6G系統標準和空口技術開發的框架,提出了6G系統將應實現包容性、泛在連接、可持續性、創新、安全性、隱私性和彈性、標準化和互操作、互通性等七大目標,支撐構建包容性的信息社會,實現聯合國可持續發展目標。

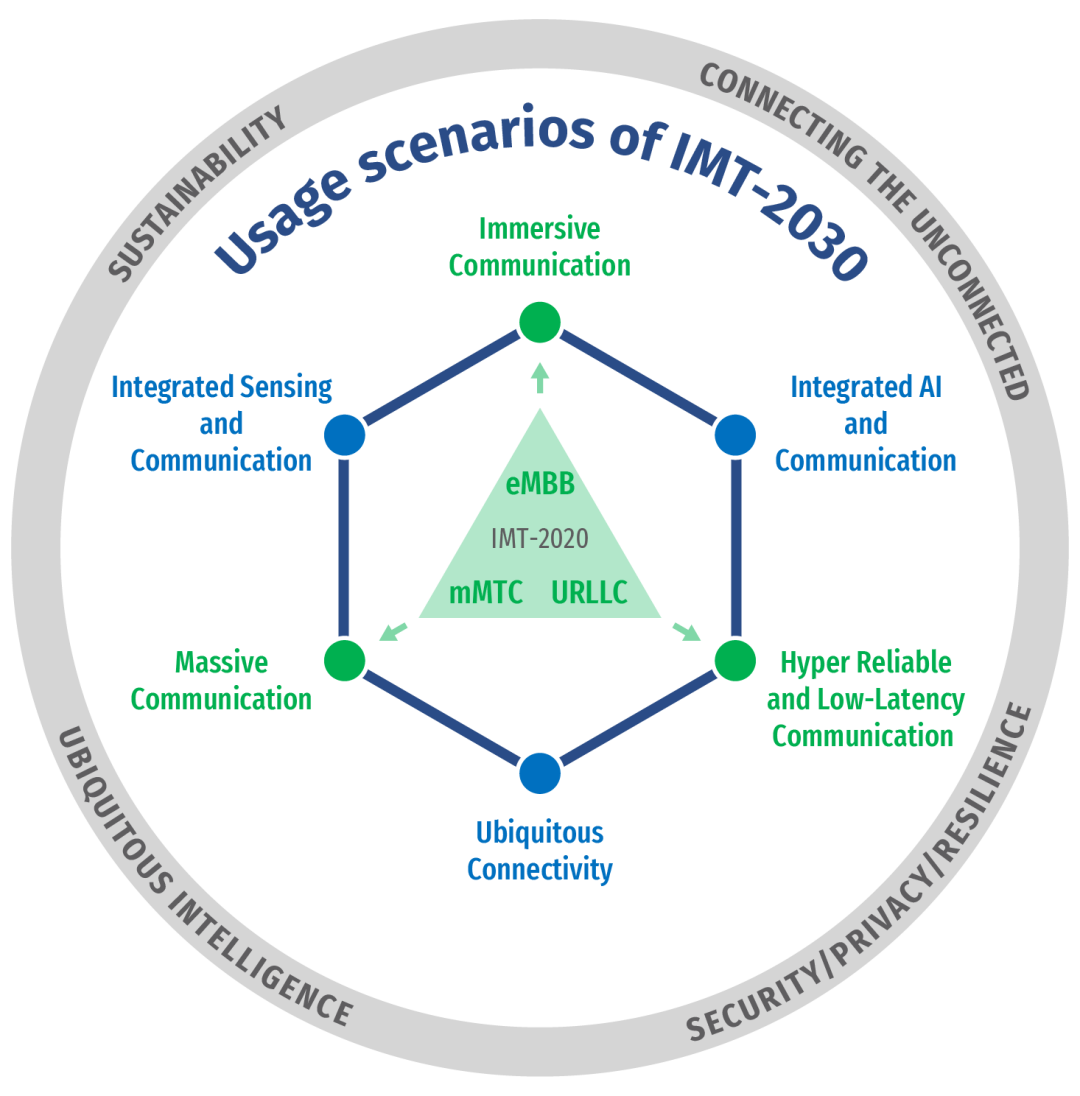

6G 將實現人、機、物的連接,實現物理世界和虛擬世界的連接,同時,有望將感知和人工智能等能力融合到網絡中,成為承載新用戶、賦能新應用的新型數字基礎設施。在場景方面,ITU認為6G 在5G三大場景基礎上增強和擴展,包含沉浸式通信、超大規模連接、極高可靠低時延、人工智能與通信的融合、感知與通信的融合、泛在連接等6G六大場景。

其中,超大規模連接和泛在連接這兩大場景更多是面向物聯網而設計的。因此,物聯網在很大長度上依然是6G的一個重要領域。那么,6G家庭中會包括哪些物聯網技術呢?

分析3GPP過去十多年來推動的物聯網標準化工作,我們不難發現,每一代網絡既要具備上一代網絡中物聯網技術能力,又會發展出一些新的方向,實現更廣泛和多元化的場景覆蓋,這一趨勢在5G標準化工作中顯得尤為明顯:

首先,對4G時代的物聯網技術能力兼容和替代方面,5G將NB-IoT/LTE-M納入,實現進一步演進;同時,雖然RedCap及eRedCap是5G的原生技術,但其對標的正是4G時代Cat.4和Cat.1的能力。其次,推出新的發展方向方面,5G標準中引入無源物聯網和IoT-NTN,進一步擴展了4G時代的連接能力。

以此來分析,筆者對6G家族中的物聯網技術有一個初步的預期,主要包括:

一是繼承和發展5G時代物聯網系列技術

包括目前5G家族中比較明確的一些方向,如RedCap、eRedCap系列輕量化5G技術,NB-IoT/LTE-M系列LPWAN技術,無源物聯網以及IoT-NTN等,未來可能會進一步演進,納入6G家族中,讓6G首先具備5G所具備的所有物聯的能力,并在此基礎上形成能力演進和優化。其中,針對衛星通信的IoT-NTN和無源物聯網的演進預計會成為6G物聯網的重點,實現泛在連接和超大規模連接的愿景。

同時,6G是否會效仿5G推出一個輕量版的6G也值得探討,尤其是6G帶寬、可靠性、時延等方面相對5G有大幅提升的情況下,是否可能會推出對標5G eMBB和uRLLC等技術的“Light 6G”技術,實現對5G eMBB和uRLLC等技術支持的物聯網場景進一步優化和替代。

二是基于增強和擴展的功能形成新的物聯網技術

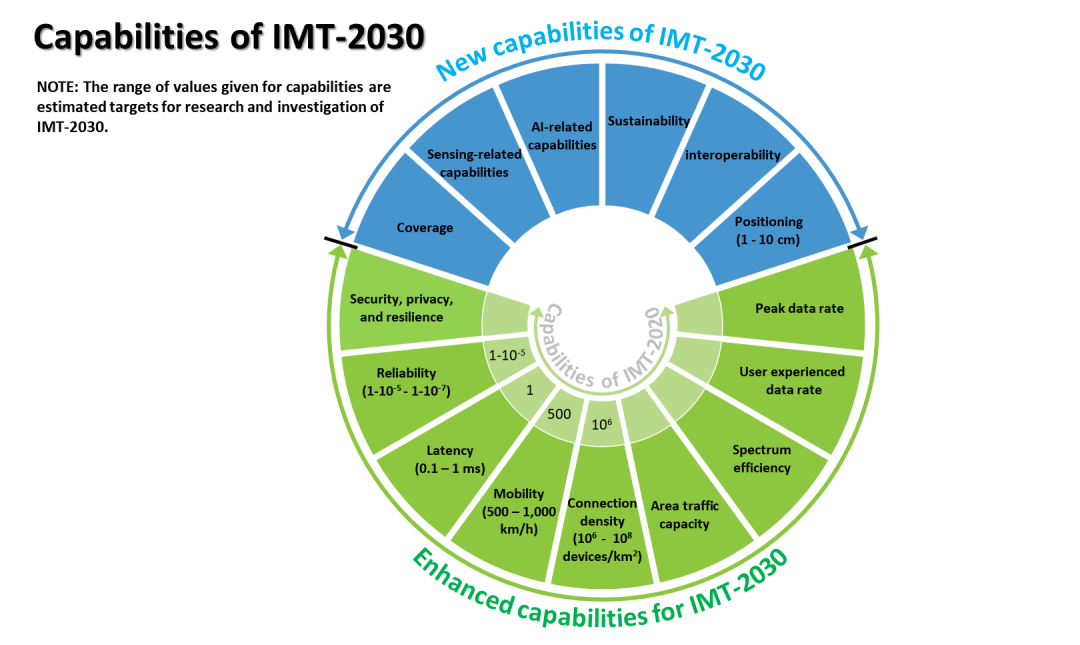

ITU針對6G定義了15個能力指標,與5G相比指標分為兩類,即針對5G增強的功能和支持6G擴展使用場景的新功能,每種功能在不同的使用場景中可能具有不同的相關性和適用性。其中,9項功能源自現有的5G系統,并對其進行增強,主要包括:峰值速率、用戶體驗速率、頻譜效率、區域流量密度、連接數密度、移動性、時延、可靠性、安全隱私韌性性能;支持6G擴展使用場景的新功能包括:覆蓋、感知相關指標、AI相關指標、可持續性性能指標、互操作、定位6個指標。

這15大指標提升了對更多場景支持的能力,包括更多物聯網的場景,其中一些指標需要引入新的技術來實現。例如為達到感知相關指標、定位的要求,引入新的技術能夠直接為物聯網感知側的能力提升打下基礎,通過通信技術的進步,減少傳感設備的使用。

本次6G標準征程啟動,業界更感興趣的則是AI賽道,期待AI帶來6G作為新一代移動通信技術的飛躍。中國電信首席科學家畢奇談到本次6G研討會時表示,雖然此次討論會對6G的期待低于同期的5G,與會者對6G的發展,仍寄希望于AI的助力,未來AI應用的健康發展,將是6G能否超過5G的關鍵所在。預計AI相關的指標也將催生6G家族中AIoT的標準問世,形成AI原生的物聯網技術,進一步支撐“萬物智聯”的愿景。

6G標準化大幕已經拉開,按照計劃,到2030年前會如約形成可商用化的標準,未來6G中將有哪些物聯網技術,歡迎一起來探討。

-

物聯網

+關注

關注

2921文章

45641瀏覽量

384597 -

3GPP

+關注

關注

4文章

419瀏覽量

45715 -

蜂窩物聯網

+關注

關注

1文章

107瀏覽量

10284 -

6G

+關注

關注

7文章

477瀏覽量

42457

發布評論請先 登錄

相關推薦

評論