據麥姆斯咨詢報道,近期,印度科學理工學院(IISc)的研究人員制造了一種可將短波紅外光的頻率“上轉換”到可見光頻率范圍的裝置。

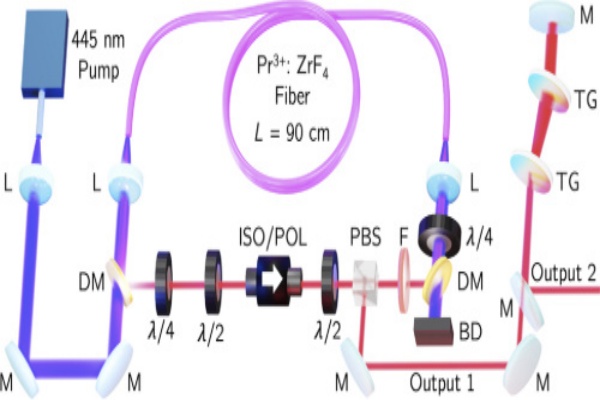

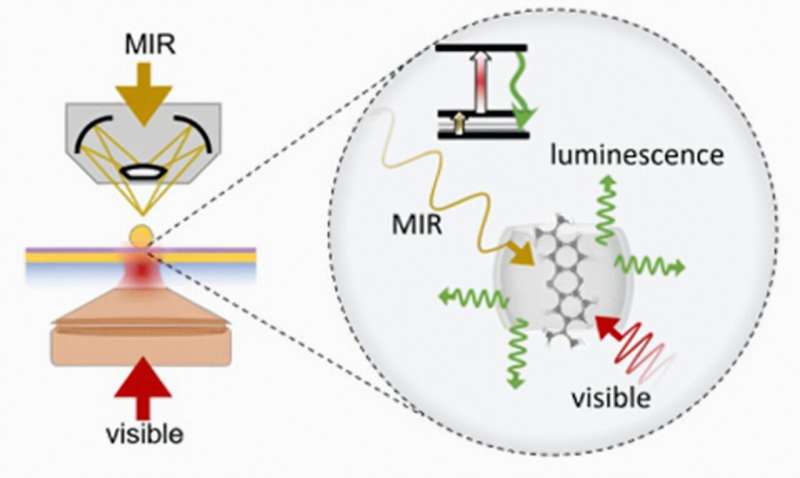

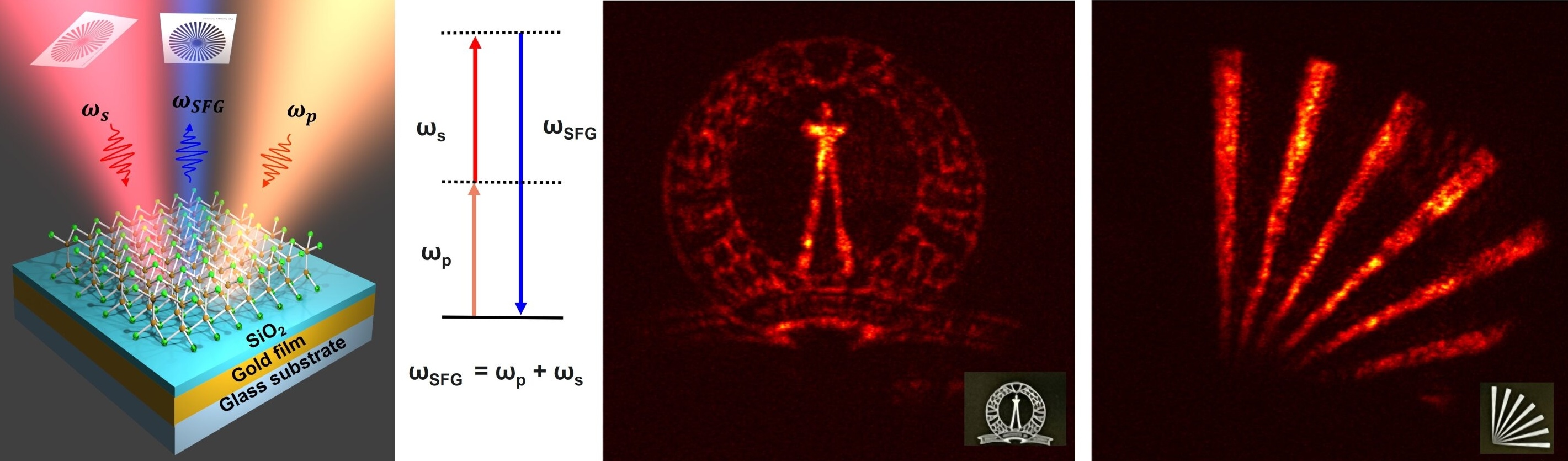

光的上轉換具有多種應用,尤其是在國防和光通信領域。首先,印度科學理工學院研究團隊使用二維材料設計了一種非線性光學鏡堆棧,以實現這種上轉換功能,并結合了寬場成像能力。該光學鏡堆棧由固定在金反射表面頂部的多層硒化鎵組成,中間夾有二氧化硅層。

傳統的紅外成像使用低能帶隙半導體或微測輻射熱計陣列,它們通常從被研究的目標物體中獲得熱量或吸收特征。紅外成像在從天文學到化學等不同領域都很有用。然而,現有的紅外探測器通常體積龐大且效率不高,由于其在國防方面的實用性,也可能受到出口限制。因此,迫切需要開發本土和高效的紅外探測器。

印度科學理工學院研究團隊使用的方法是將輸入紅外光信號與泵浦光束一起饋送到光學鏡堆棧上。構成堆棧的材料的非線性光學特性導致頻率混合,從而導致輸出光束的頻率增加(上轉換),但其余特性保持不變。

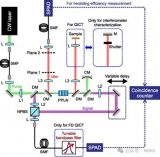

通過這種方法,研究人員能夠將波長約為1550 nm的紅外光上轉換為622 nm的可見光。從而,可以使用傳統的硅基CMOS圖像傳感器檢測輸出光波。該成果以“2D Material Based Nonlinear Optical Mirror for Widefield Up-Conversion Imaging from Near Infrared to Visible Wavelengths”為題發表于Laser & Photonics Reviews期刊。

印度科學理工學院電氣通信工程系副教授、論文通訊作者Varun Raghunathan說道:“這個過程是連貫的——輸入光束的屬性在輸出端得以保留。這意味著,如果在輸入紅外頻率中設置特定的圖案,它就會自動轉移到新的輸出頻率中。”

Varun Raghunathan補充說,使用硒化鎵的優勢在于其高光學非線性,這意味著紅外光的單個光子和泵浦光束的單個光子可以結合起來產生具有上轉換頻率的單個光子。

即使使用厚度僅為45 nm的薄層硒化鎵,該研究團隊也能實現上轉換。小尺寸使其比使用厘米級晶體的傳統器件更具成本效益。其性能也與目前最先進的上轉換成像系統相當。

Varun Raghunathan的博士生、論文第一作者Jyothsna K. Manattayil解釋說,他們使用粒子群優化算法來加速計算所需的正確層厚度。根據厚度的不同,可以穿過硒化鎵并進行上轉換的波長會有所不同。這意味著材料厚度需要根據應用進行調整。

“在我們的實驗中,我們使用了1550 nm的紅外光和1040 nm的泵浦光束。但這并不意味著它不適用于其它波長。”Varun Raghunathan說,“我們發現,在從1400 nm到1700 nm的廣泛紅外波長范圍內,性能并沒有下降。”

展望未來,研究人員計劃將他們的工作擴展到上轉換更長波長的光。他們還試圖通過探索其它堆棧幾何形狀來提高器件的效率。“全世界對不使用紅外探測器進行紅外成像非常感興趣。我們的研究工作可能會改變這些應用。”Varun Raghunathan說道。

審核編輯:彭菁

-

圖像傳感器

+關注

關注

68文章

1945瀏覽量

130120 -

非線性

+關注

關注

1文章

214瀏覽量

23295 -

紅外光

+關注

關注

0文章

59瀏覽量

13188 -

光束

+關注

關注

0文章

84瀏覽量

10583

原文標題:基于二維材料的非線性光學鏡,實現紅外光上轉換成像

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

六博光電支持OpenVLC推出高性價比可見光通信模組

可見光在電磁波譜中的位置

新型寬帶UV頻率梳提供前所未有的光譜分辨率

PHOTONIS可見光 - 近紅外相機介紹

科學家開發出首臺可見光飛秒光纖激光器

新型量子傳感技術可見光測量紅外區域的擾動

中科愛畢賽思紅外光電探測技術,打破高端市場“卡脖子”困境

使隱形可見:新方法可在室溫下探測中紅外光

評論