摘要說明

隨著微波和毫米波技術的快速發(fā)展,毫米波混合集成電路和單片集成電路已廣泛運用于在雷達通信、制導等系統(tǒng)中。微帶傳輸線由于其尺寸較小,相對于金屬波導在設計上更為靈活,被廣泛的運用在毫米波電路中。然而,毫米波實驗儀器中的信號傳輸端口形式均為波導口結構,因此完成波導與微帶電路間的轉換至關重要。常見的波導-微帶過渡技術主要有三種:脊波導形式過渡,探針形式過渡,以及對脊鰭線過渡。本文主要對探針形式過渡進行了理論分析以及仿真設計。最后,選擇M波段E面探針過渡結構使用HFSS仿真軟件進行了仿真設計。仿真結果表明,該過渡結構的回波損耗在50-75GHz內優(yōu)于-20dB,插入損耗優(yōu)于-0.1dB,滿足了實際工程需用。

仿真應用背景,案例全景圖文

隨著我國半導體技術的不斷發(fā)展,單片微波集成電路(MMIC)以及混合微波集成電路(HMIC)在微波毫米波頻段已經(jīng)得到廣泛的應用。目前使用的毫米波測試系統(tǒng)大多是以矩形波導口作為信號輸入輸出端口,并且傳統(tǒng)的波導型喇叭天線相比封裝天線在增益等輻射性能上仍然具有一定的優(yōu)勢。為了完成天饋結構與微帶電路之間的互聯(lián),通常需要引入波導?微帶轉換電路。因此,完成電磁信號在這兩種不同媒介之間的轉換具有重要意義。同時,波導?微帶轉換結構的性能也決定了整個通信系統(tǒng)的性能。我們所設計的波導?微帶轉換電路的性能需要達到以下標準:傳輸損耗小、在寬頻帶范圍內進行傳輸;易與后端電路互聯(lián);裝配簡單,具有良好的重復性。

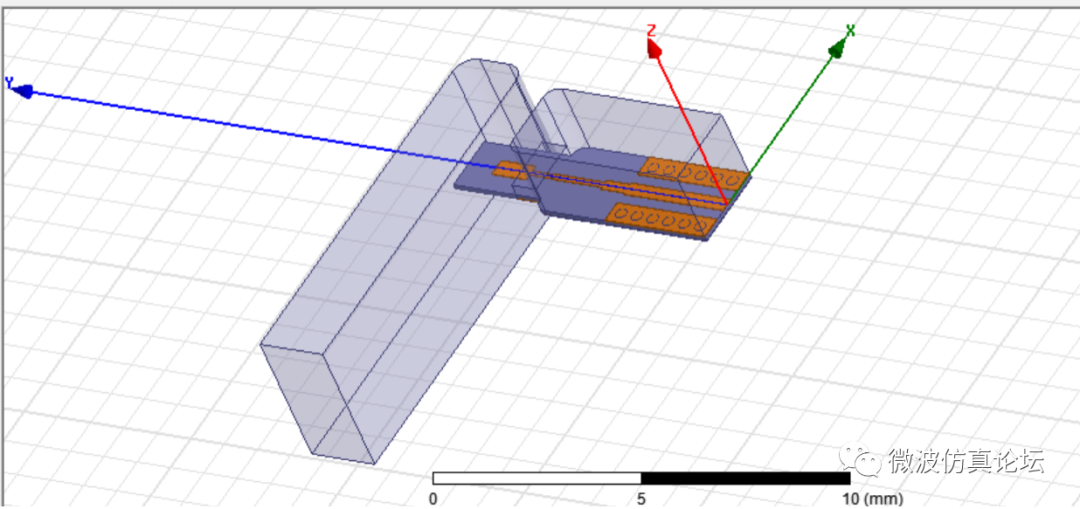

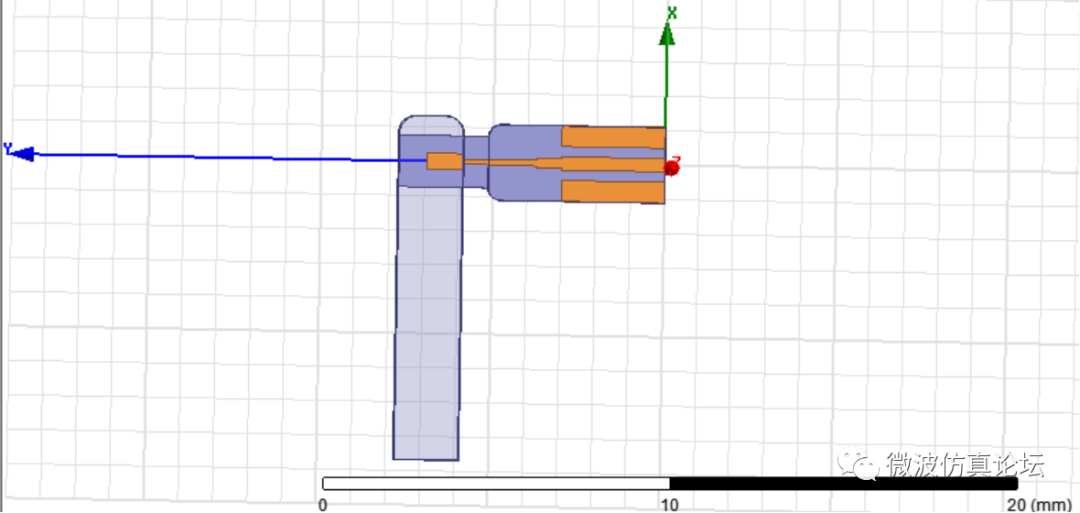

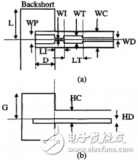

HFSS建模如下圖:

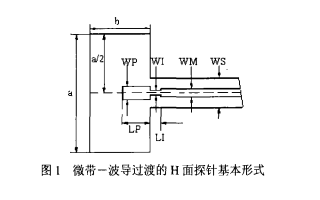

如圖所示,M 波段波導微帶轉換采用 E 面探針過渡形式。模型采用 WR- 14 標準矩形波導作為毫米波信號輸入端口;采用介電常數(shù)為 2.2、厚度為 0.127mm的Rogers 5880 作為介質基板。在高頻結構仿真軟件 HFSS 中進行仿真設計,并優(yōu)化參數(shù)。中心頻率設置為 62.5GHz,掃頻范圍為 50-75 GHz。波導端口入射的電磁波在波導短路面形成反射,與入射電磁波形成駐波。深入的微帶探針中心距離右側波導短路面約為四分之一波導波長,讓插入的微帶探針處于駐波的波腹位置,此時可以獲得最強耦合效果。

仿真結果分析、展示

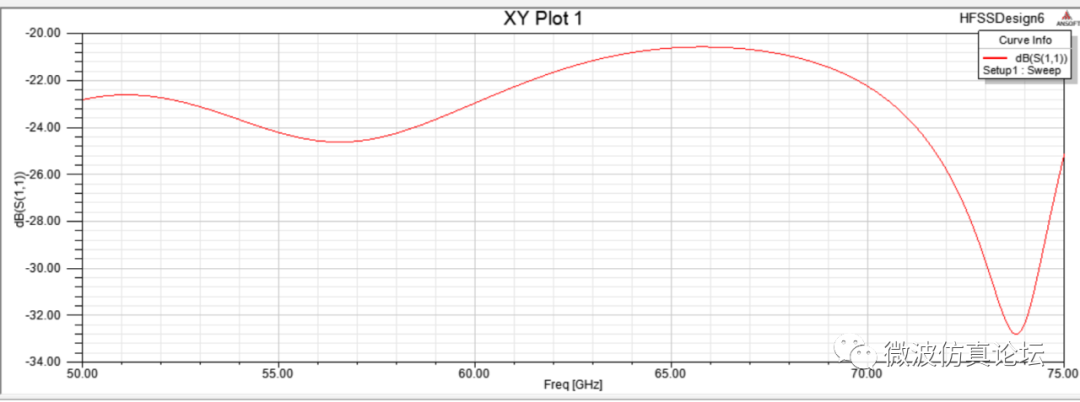

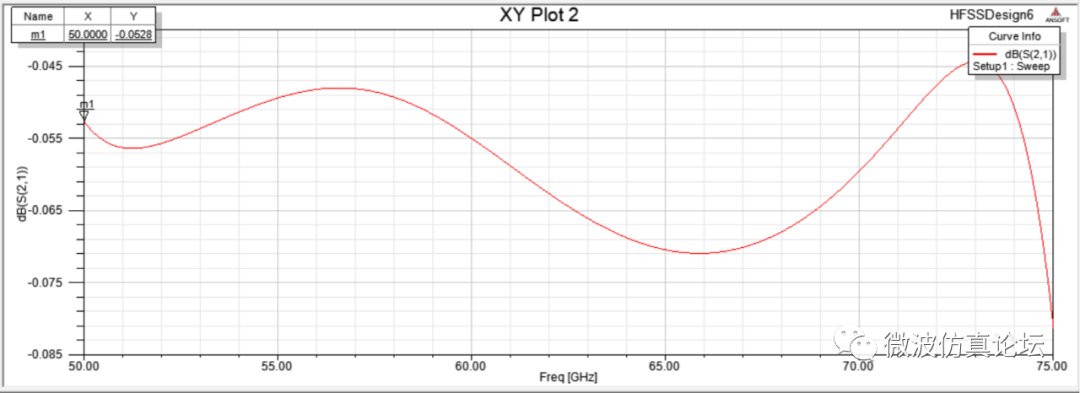

HFSS仿真結果如下:

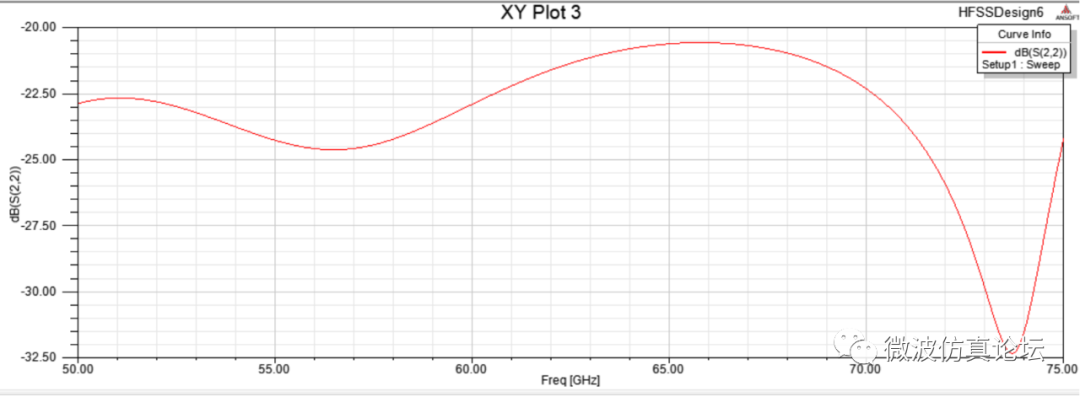

S11

S21

S22

結論

本節(jié)設計的 M 波段波導微帶轉換 E 面探針結構在 HFSS 中的仿真結果如上圖所示。單個過渡結構的回波損耗在 50-75 GHz 內均優(yōu)于-20dB,插入損耗在帶內均小于0.1 dB。由此可見,該過渡結構在50-75 GHz具有低插入損耗特性,仿真結果滿足設計要求。

審核編輯:湯梓紅

-

集成電路

+關注

關注

5415文章

11855瀏覽量

366101 -

半導體

+關注

關注

335文章

28302瀏覽量

229702 -

仿真軟件

+關注

關注

21文章

253瀏覽量

30803 -

毫米波

+關注

關注

21文章

1956瀏覽量

65530

原文標題:【案例分享】50-75GHz波導微帶轉換結構

文章出處:【微信號:微波仿真論壇,微信公眾號:微波仿真論壇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發(fā)布評論請先 登錄

相關推薦

一種直通方向的波導—同軸探針—微帶過渡結構介紹

高頻電磁場仿真軟件HFSS快速設計中有哪些方法?

怎么設計微帶與共面波導CPWG?

面向RFID應用的幾種2.45 GHz微帶天線的分析比較

一種新型的波導—微帶密封過渡結構

F波段微帶至波導探針過渡技術是如何設計的?

普通微帶線和共面波導結構有哪些優(yōu)缺點

如何進行Ka波段寬帶波導微帶變換的設計和仿真

評論