氮化鎵和碳化硅正在爭奪主導地位,它們將減少數十億噸溫室氣體排放。

先進的半導體能減少溫室氣體排放,在遏制氣候變化的斗爭中發揮重要作用嗎?答案是非常肯定的。這種變化實際上正在發生。

大約從2001年開始,化合物半導體氮化鎵引發了一場照明革命,從某些方面來看,這是人類歷史上最快的技術變革。根據國際能源署的一項研究,僅在短短20年內,氮化鎵(GaN)基發光二極管在全球照明市場上的份額從就零增加到了50%以上。研究公司Mordor Intelligence最近預測,未來7年,LED照明將使得全球照明用電減少30%至40%。根據聯合國環境署的數據,照明約占全球電力消耗的20%和二氧化碳排放量的6%。

這場革命還遠未結束。事實上,它即將躍上一個新臺階。正是氮化鎵改變了照明行業的半導體技術,為加速電力電子革命貢獻了力量。在龐大且重要的電力電子產品類別中,有兩種半導體正在逐漸取代硅基電子產品,氮化鎵是其中之一,另一種則是碳化硅(SiC)。

氮化鎵和碳化硅器件的性能和效率均優于它們正在取代的硅器件。全世界有數十億個這樣的器件,其中許多每天運行數小時,可節省大量能源。與用氮化鎵LED取代白熾燈和其他傳統照明設備相比,氮化鎵和碳化硅電力電子產品的興起,最終將對地球氣候產生更大的積極影響。

事實上,凡是需要交流電與直流電轉換的地方,電力的浪費都會減少。手機和筆記本電腦的插座充電器、電動汽車充電的大型充電器和逆變器等都有這種轉換。其他硅產品轉換為新型半導體,類似的節約效應也將得到體現。這些新興半導體在無線基站放大器等很多應用中都有明顯優勢,應用范圍不斷擴大。在減緩氣候變化方面,消除電力浪費是比較容易實現的,而這些半導體就是我們實現這一目標的途徑。

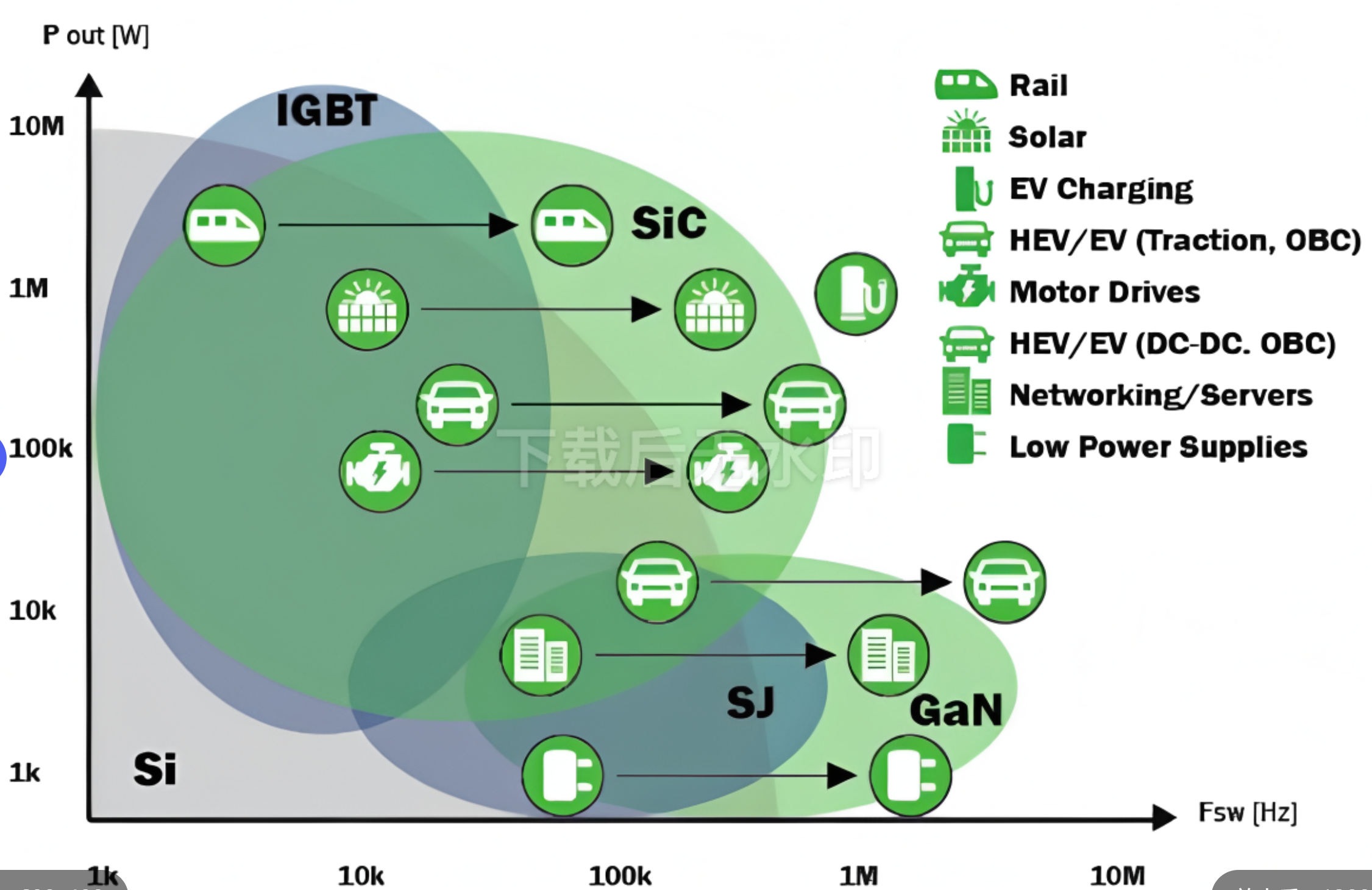

這是科技史上一種常見模式的新實例:兩項相互競爭的創新在同一時間成熟。這將如何分出勝負呢?碳化硅將在哪些應用中占據主導地位,而氮化鎵又將在哪些應用中流行?仔細觀察這兩種半導體的相對優勢,我們可以獲得一些可靠的線索。

在討論半導體之前,我們先考慮一下為什么需要它們。首先:電源轉換無處不在。而且它不僅發生在小型插座充電器內,為智能手機、平板電腦、筆記本電腦和無數其他設備供電。

電源轉換,是指將可用電力轉換為電子設備產品發揮功能所需的形式。在轉換過程中總會有一些能量損失,因為有些電子設備是連續運行的,所以節省的能量將是巨大的。想想看:自1980年以來,即使美國加州的經濟總量飆升,該州的電力消耗也基本保持平穩。需求保持平穩的最重要的一個原因是,在此期間冰箱和空調的效率大幅提高。實現這一改進的最主要因素是使用了基于絕緣柵雙極晶體管(IGBT)的無極變速器和其他大幅提高效率的電力電子器件。

碳化硅和氮化鎵將大大減少溫室氣體排放。根據氮化鎵器件公司Transphorm(我作為聯合創始人在2007年建立)對公開數據的分析,到2041年,僅在美國和印度,基于氮化鎵的技術就可以減少超過10億噸的溫室氣體。該結論所基于的數據來自國際能源署、Statista等。該分析還表明,這兩個國家在2041年將節省1400太瓦時的能源,約相當于預計能源消耗量的10%到15%。

像普通晶體管一樣,功率晶體管可以作為放大器或開關設備。無線基站將放大信號傳輸給智能手機,就是放大作用的典型體現。在世界各地,用于制造這些放大器晶體管的半導體正在從一種被稱為“橫向擴散金屬氧化物半導體”(LDMOS)的硅技術轉向氮化鎵。這項新技術有許多優勢,例如,根據頻率的不同,功率效率可提高10%或更多。另一方面,在電源轉換應用中,晶體管充當的是開關而不是放大器。這項標準技術被稱為“脈寬調制”。例如,在普通類型的電機控制器中,直流電脈沖被饋送到安裝在電機轉子上的線圈。這些脈沖建立起一個磁場,與電機定子的磁場相互作用,使轉子旋轉。旋轉的速度可通過改變脈沖的長度來控制:這些脈沖圖形是方波的,脈沖“開”(而不是“關”)的時間越長,電機的旋轉速度和扭矩就越大。功率晶體管可實現開關切換功能。

脈寬調制也用于開關電源,這是功率轉換最常見的例子之一。幾乎所有運行在直流電上的個人電腦、移動設備和電器都使用開關電源供電。基本上,輸入的交流電壓被轉換成直流電壓,然后該直流電壓被“剁”成高頻交流方波。“剁”是由功率晶體管完成的,它通過開關直流電壓產生方波,將方波作用在變壓器上,變壓器改變波的振幅,產生所需的輸出電壓。為了獲得穩定的直流電壓輸出,要對變壓器輸出的電壓進行整流和濾波。

這里最重要的一點是,功率晶體管的特性幾乎完全決定了脈寬調制電路的性能,因此也決定了調節電壓控制器的效率。理想的功率晶體管在關斷狀態下,即使施加的電壓很高,也能夠完全阻斷電流。這一特性被稱為“高擊穿場強”,它表明半導體能夠承受多大的電壓。另一方面,當它處于導通狀態時,這種理想晶體管對電流流動的阻礙很小。這一特性源于半導體晶格中電荷(電子和空穴)的高遷移率。我們可以把擊穿場強和電荷遷移率想象成功率半導體的陰陽兩極。

與被取代的硅半導體相比,氮化鎵和碳化硅更接近這個理想狀態。首先來看一下擊穿場強。氮化鎵和碳化硅都屬于寬帶隙半導體。半導體的帶隙被定義為半導體晶格中的電子從價帶躍遷到導帶所需的能量,單位為電子伏特。價帶中的電子在晶格中參與原子鍵合,而導帶中的電子在晶格中可以自由移動,形成導電。

在具有寬帶隙的半導體中,原子之間鍵的聯結力很強,該材料通常能夠承受相對較高的電壓,直至鍵斷裂,晶體管被稱為擊穿。硅的帶隙是1.12電子伏特,相比之下,氮化鎵的帶隙是3.40電子伏特。對于最常見類型的碳化硅,帶隙為3.26電子伏特。

現在再看看遷移率,它的單位是平方厘米/伏秒(cm2/V?s)。遷移率和電場的乘積為電子的速度,對于給定數量的移動電荷,速度越高,攜帶的電流越大。對于硅,這個數字是1450;對于碳化硅,大約是950;而對于氮化鎵來說,大約是2000。正是因為氮化鎵的數值非同尋常地高,它不僅可應用于電源轉換,還可用于微波放大器。氮化鎵晶體管可以放大頻率高達100千兆赫的信號,比通常認為的硅橫向擴散金屬氧化物半導體的最高頻率(3至4千兆赫)還要高。作為參考,5G的毫米波頻率最高為52.6千兆赫。這個最高的5G頻段還沒有得到廣泛使用;然而,高達75千兆赫的頻率正被部署在碟形天線間通信中,研究人員現在正在研究高達140千兆赫的頻率,將其用于室內通信。對帶寬的需求永不滿足。

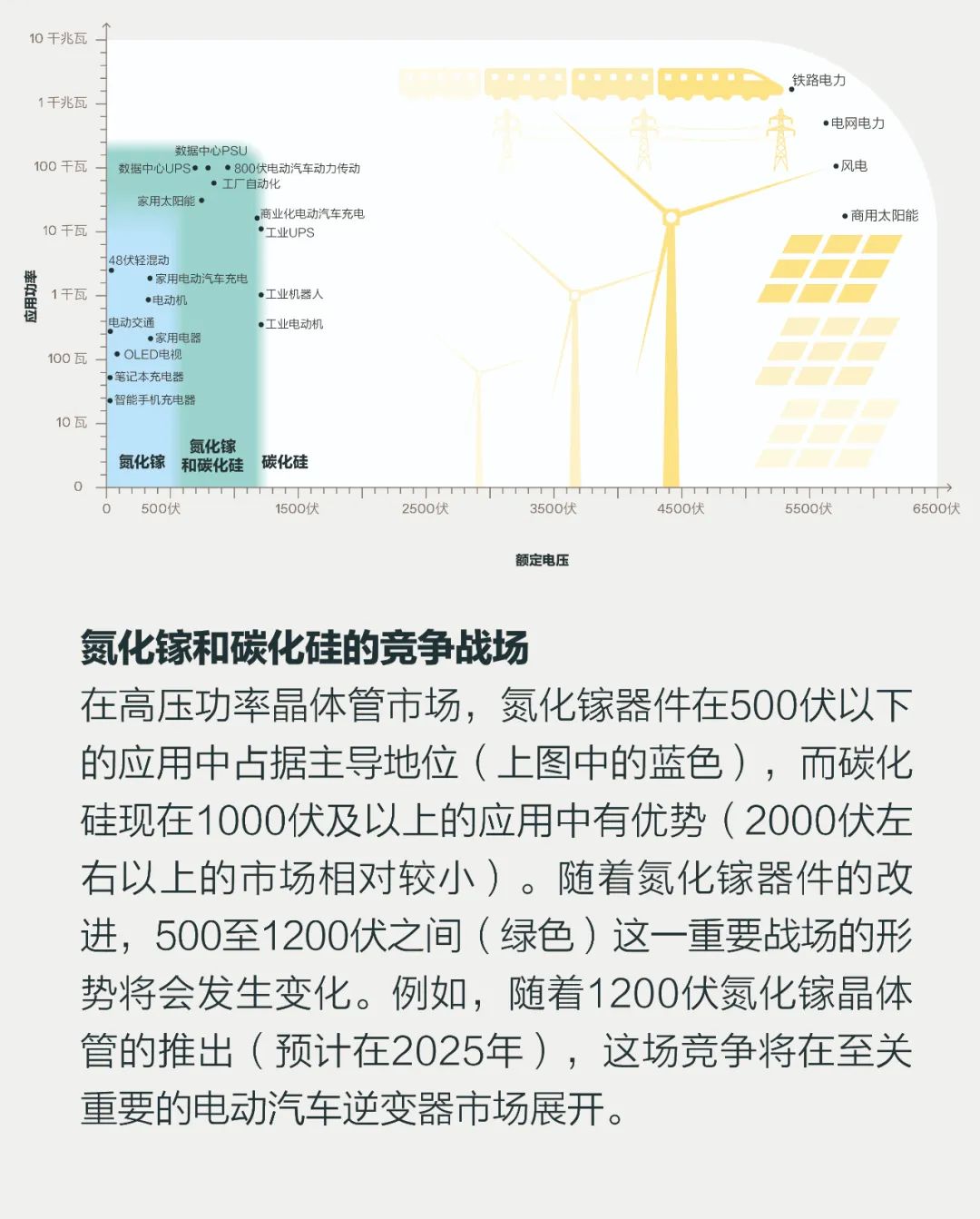

這些性能數據很重要,但它們不是在任何特定應用中比較氮化鎵和碳化硅的唯一標準。其他關鍵因素還有器件及其集成系統的易用性和成本。這些因素共同說明了每一類半導體在哪里開始取代硅,以及取代的原因(見下圖“氮化鎵和碳化硅的競爭戰場”)。對于未來的競爭結果,它們也提供了強有力的線索。

碳化硅金屬氧化物半導體場效應晶體管的一大優勢是與傳統硅金屬氧化物半導體場效應晶體管相似,甚至封裝也一樣。碳化硅金屬氧化物半導體場效應晶體管的工作方式與普通硅金屬氧化物半導體場效應晶體管基本相同,有一個源極、一個柵極和一個漏極。當設備開啟時,電子

從重摻雜n型源極流過輕摻雜體區,然后通過導電基板“漏出”。這種相似性意味著轉換到碳化硅時,工程師只需要曲度很小的學習曲線。

與氮化鎵相比,碳化硅具有其他優勢。碳化硅金屬氧化物半導體場效應晶體管本質上屬于“故障時自動開路”設備,這意味著若控制電路因任何原因發生故障,晶體管將停止傳導電流。這是一個重要的功能,因為這個特性極大地消除了故障導致短路和火災或爆炸的可能性。(然而,這個功能的代價是電子遷移率較低,增大了設備開啟時的電阻。)

氮化鎵有自己的獨特優勢。2000年,半導體首次在發光二極管和半導體激光器市場上立足。它是第一種能夠可靠地發出明亮的綠色、藍色、紫色和紫外光的半導體。但早在光電子學取得這項商業突破之前,我和其他研究人員就已經演示了氮化鎵在高功率電子產品上的應用前景。因為填補了高效照明的空白,氮化鎵 LED很快流行起來。

氮化鎵的主要優勢在于其極高的電子遷移率。電流,即電荷的流動,等于電荷的濃度乘以其速度。所以,如果濃度高或速度快或兩者皆有,就可以得到高電流。氮化鎵晶體管之所以不同尋常,是因為在該器件中大部分電流的流動是由于電子速度而不是電荷濃度。在實踐中,這意味著與硅或碳化硅相比,打開或關閉器件時需要較少的電荷流入設備,進而減少了每個開關周期所需的能量,可提高效率。

同時,氮化鎵的高電子遷移率可以實現50伏/納秒的開關速度。這一特性意味著基于氮化鎵晶體管的電源轉換器可以在數百千赫的頻率下高效工作,而硅或碳化硅的工作頻率在100千赫。

綜合來看,高效率和高頻率使得基于氮化鎵器件的電源轉換器可以變得非常小且輕:高效率意味著更小的散熱器,并且在高頻下工作意味著電感器和電容器也可以非常小。

氮化鎵半導體的一個缺點是它們還沒有可靠的絕緣技術。如果控制電路發生故障,無法自動斷路,這增加了設備故障保護裝置的設計復雜性。

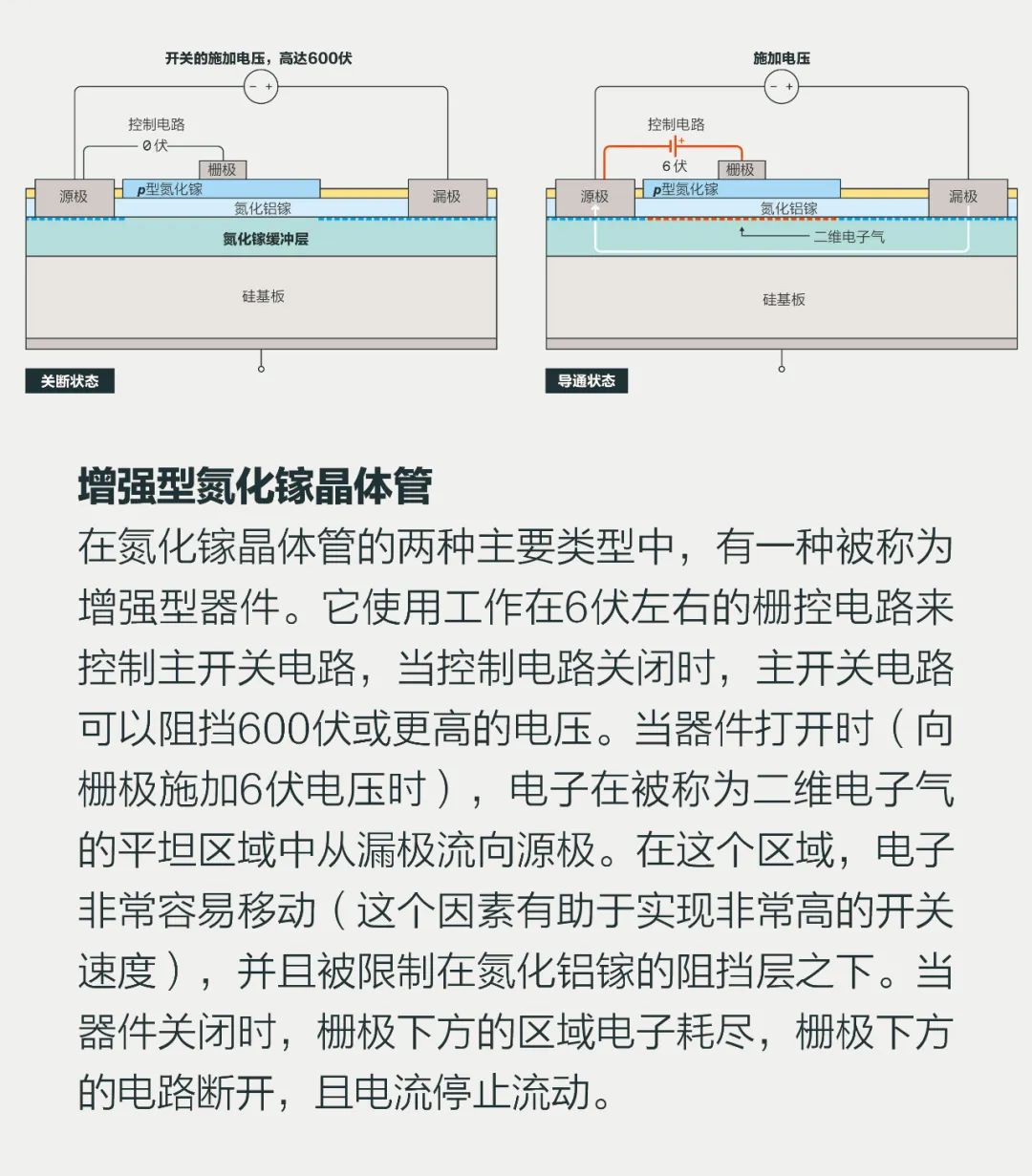

有兩種方案可以實現這種常閉特性。一種是給晶體管配備一個柵極,當沒有電壓施加到柵極時,這種柵極可以消除溝道中的電荷,只有在向柵極施加正電壓時才傳導電流。這些被稱為“增強型器件”。

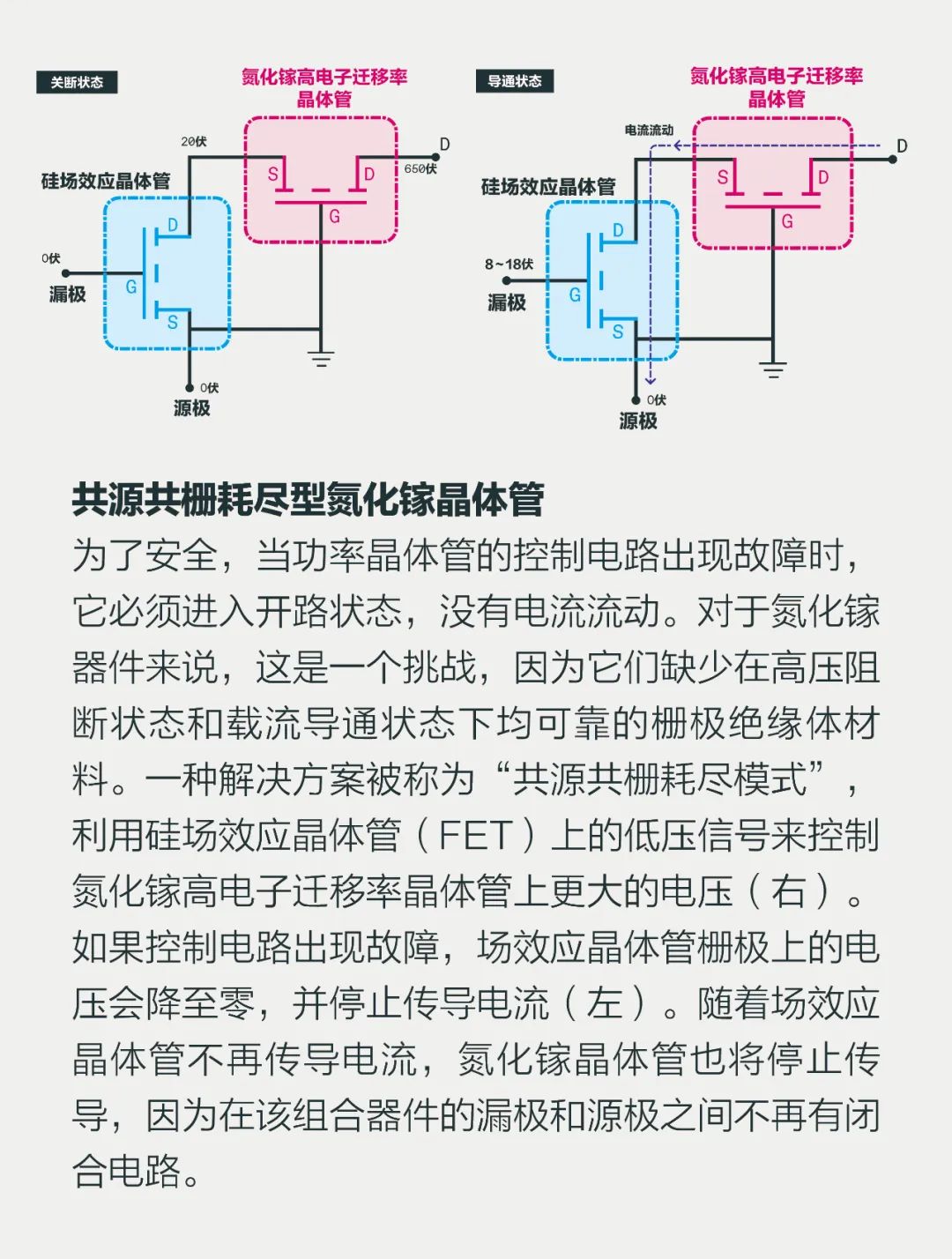

另一種方案被稱為“共源共柵解決方案”。它使用一個獨立的低損耗硅場效應晶體管為氮化鎵晶體管提供故障保護功能。

如果不考慮成本,那么對半導體的比較是不完整的。粗略的經驗法則是,晶粒尺寸越小,成本越低。晶粒尺寸也就是集成電路包含器件的實際面積。

現在,碳化硅器件的晶粒通常比氮化鎵器件的晶粒更小。然而,碳化硅的基板和制造成本要高于氮化鎵,并且一般來說,用于5千瓦及更高功率的最終器件成本如今沒有太大不同。然而,未來的趨勢很可能有利于氮化鎵。我認為氮化鎵器件相對簡單,這意味著生產成本可以足夠低,從而克服晶粒尺寸大的不足。

也就是說,對于許多高電壓、大功率的應用,氮化鎵必須是低成本、高性能、額定電壓達到1200伏的器件。

了解了這些相對優點和缺點,我們再來逐一看看各個應用,并說明未來可能將如何發展。

電動汽車逆變器和轉換器:

2017年,特斯拉采用了碳化硅車載或牽引逆變器,這是碳化硅半導體的早期和重大勝利。在電動汽車中,牽引逆變器將來自電池的直流電轉換成用于電機的交流電。逆變器還通過改變交變電流的頻率來控制電機的速度。電動汽車牽引逆變器的功率范圍一般在約為35至100千瓦(小型電動車)或400千瓦左右(大型電動車)。

然而,認為碳化硅贏得這場比賽還為時過早。正如我所提到的,為了打入這個市場,氮化鎵供應商必須提供1200伏的器件。電動汽車的電動系統現在通常只在400伏下運行。我預計將在2025年看到第一批商用的1200伏氮化鎵晶體管。這些器件不僅將用于汽車,還將用于公共快速電動汽車充電器。

氮化鎵的高速開關性能將是電動汽車逆變器的一個強大優勢,因為這些開關采用了所謂的“硬開關技術”。在這里,提高性能的方法是快速開關轉換,盡可能縮短器件承受高電壓和通過高電流的時間。

除了逆變器之外,電動汽車通常還帶有車載充電器,可將交流電轉換為直流電,使車輛能夠用墻上(市電)電流充電。與選擇氮化鎵逆變器的原因相同,在這種場景中,氮化鎵也非常有吸引力。

電網應用:

至少在未來十年,額定電壓為3千伏及以上的設備的超高壓電力轉換仍將以碳化硅為主導。這些應用包括電網穩定系統、以傳輸級電壓進行AC/DC和DC/AC 轉換的系統,以及其他用途。

手機、平板電腦和筆記本電腦充電器:

從2019年開始,氮化鎵系統、英諾賽科、Navitas、Power Integrations和Transphorm等公司開始銷售基于氮化鎵的墻上充電器。氮化鎵的高開關速度、通常較低的成本,以及小尺寸和穩定的供應鏈使其成為低功率市場(25至500瓦)的主流產品。這些早期氮化鎵電源轉換器的開關頻率高達300千赫,效率超過92%。它們創下的功率密度紀錄高達30瓦/立方英寸(1.83瓦/立方厘米),大約是正被在取代的硅基充電器密度的2倍。

太陽能微型逆變器:

近年來,太陽能發電在電網級和分布式(家庭)應用方面取得了成功。安裝太陽能發電裝置時都需要一個逆變器來將太陽能板的直流電轉換成交流電,為家庭供電或將電能釋放到電網。目前,硅絕緣柵雙極型晶體管和碳化硅金屬氧化物半導體場效應晶體管主導著電網級光伏逆變器,但氮化鎵將開始進軍分布式太陽能市場。

傳統上,在這些分布式裝置中,所有太陽能板只有一個逆變器箱。但是越來越多的安裝者喜歡在系統中為每個面板配一個單獨的微型逆變器,在給家里供電或給電網送電之前,先將交流電合并在一起。這種設置意味著系統可以監控每個面板的運行,優化整個陣列的性能。

微型逆變器或傳統逆變器系統對現代數據中心至關重要。它們與電池相結合,構成了防止停電的不間斷電源。此外,所有數據中心都使用功率因數校正電路,它可以調整電源的交流波形,提高效率并防止損壞設備。對于這些,氮化鎵提供了一種低損耗且經濟的解決方案,正在慢慢取代硅。

5G和6G基站:

氮化鎵卓越的速度和高功率密度將能夠贏得并最終主導微波領域的應用,特別是5G、6G無線以及商用和軍用雷達。這方面的主要競爭對手是硅橫向擴散金屬氧化物半導體器件陣列,它們價格較低,但性能不高。事實上,在4千兆赫及以上的頻率上,氮化鎵沒有真正的競爭對手。

對于5G和6G無線,關鍵參數是帶寬,因為它決定了硬件能夠有效傳輸的信息量。下一代5G系統將擁有近1千兆赫的帶寬,支持高速視頻和其他應用。

使用硅絕緣技術的微波通信系統提供了一種5G+解決方案,其中使用高頻硅器件陣列解決單個器件的低輸出功率問題。氮化鎵和硅將在這一領域共存一段時間。具體應用的贏家將由系統架構、成本和性能之間的權衡決定。

當下,碳化硅在電動汽車逆變器領域,以及電壓阻斷能力和功率處理通常至關重要且頻率較低的應用中占據主導地位。對于關注高頻性能的應用,氮化鎵是首選技術,例如5G和6G基站,以及雷達和高頻電力轉換應用(如插座適配器、微型逆變器和電源設備)等。

但氮化鎵和碳化硅的拉鋸戰才剛剛開始。不管競爭如何進行,隨著一個應用接一個應用、一個市場接一個市場地鋪開,我們可以肯定地說,地球環境將是贏家。隨著這一新的技術更新和復興周期不可阻擋地向前發展,未來幾年將減少數十億噸溫室氣體排放。

審核編輯:劉清

-

led照明

+關注

關注

34文章

2672瀏覽量

143570 -

充電器

+關注

關注

100文章

4196瀏覽量

117248 -

氮化鎵

+關注

關注

61文章

1722瀏覽量

117298 -

碳化硅

+關注

關注

25文章

2961瀏覽量

49873 -

電動汽車充電

+關注

關注

0文章

17瀏覽量

6921

原文標題:誰將贏得寬帶隙之戰?

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

為什么碳化硅Cascode JFET 可以輕松實現硅到碳化硅的過渡?

碳化硅的應用領域

什么是MOSFET柵極氧化層?如何測試SiC碳化硅MOSFET的柵氧可靠性?

高純碳化硅粉體合成方法

碳化硅SiC在光電器件中的使用

碳化硅SiC在電子器件中的應用

氮化鎵和碳化硅哪個有優勢

碳化硅與氮化鎵哪種材料更好

萬年芯:“國家隊”出手!各國角逐碳化硅/氮化鎵三代半產業

評論