傳統的熒光材料進入人類社會已近700余年,現已廣泛應用于涂料、化學、生化分析、藥物示蹤等各個領域。近年以來,以發光材料為技術基礎并結合合成生物學、納米材料科學等促進了新型功能材料的研究進展,為生物學、醫學以及材料科學等領域注入了新的活力。

自2001年,聚集誘導發光(Aggregation-Induced Emission,AIE)現象被正式定義以來,我國部分先進的研究團隊長期專注于該領域技術的研究與應用探索。日前,來自中國科學院深圳先進技術研究院的張鵬飛副研究員深入介紹了近

年以來我國聚集發光材在生物化學傳感與藥物遞送方面研究進展和應用方向。

張鵬飛副研究員 張鵬飛現為中國科學院深圳先進技術研究院醫藥所納米中心副研究員,長期從事聚集誘導發光新材料、納米分析新方法及藥物遞送新技術的研究工作。

研發出基于聚集發光原理的多功能光學探針,在智能傳感、功能成像、生物檢測、免疫治療等方面具有廣闊的應用前景。他在多個國際知名雜志發表SCI源刊論文百余篇,申請相關專利50余項,先后主持國家自然科學基金項目、廣東省國際合作項目、深圳市基礎研究重點項目、中國科學院國際合作項目等,參與了科技部國家重點研發計劃中國科技部政府間國際科技創新合作重點專項及合成生物學專項等重大研究項目多項。

我國院士首次提出“聚集誘導發光”原創概念 從歷史上看,“聚集誘導發光”并非全新的發現成果。早在18世紀,科學家Edward Daniel Clarke和Sir George G. Stokes先后提出了類似發現。例如Stokes在報道中寫道,“這些氰亞鉑酸鹽只在固態發光,它們的溶液看上去與水無異。”也就是說,這種分子處于溶液狀態時不發光,其在聚集態和固體狀態下才發光。但是,這些發現在當時并未引起重視。

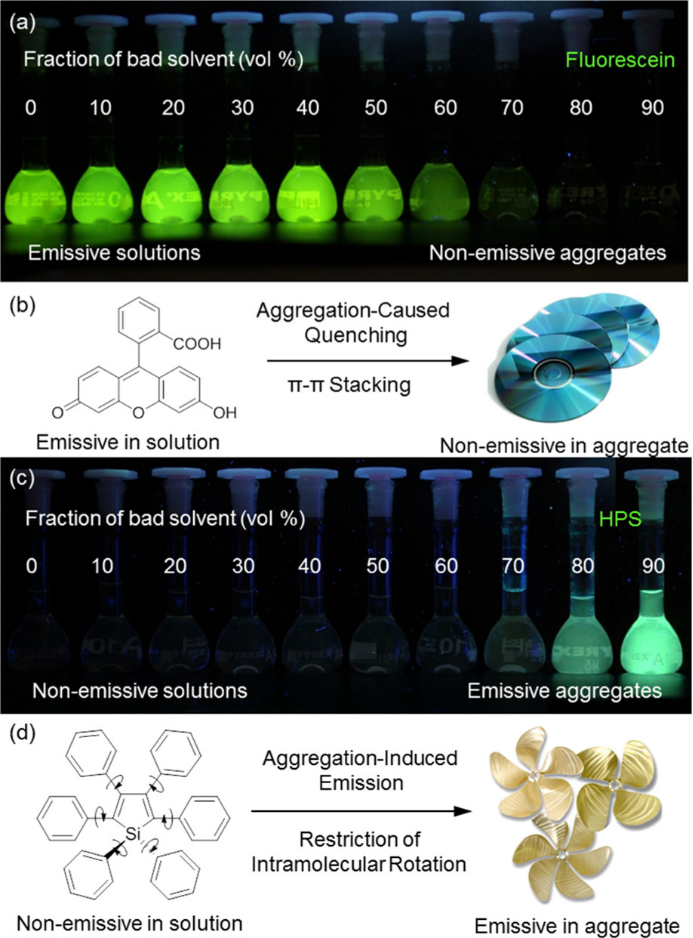

阻礙其發展的主要原因在于,熒光科學領域已在早期形成了通識性概念,即“聚集導致猝滅”(aggregation-caused quenching,ACQ)。ACQ現象表明:很多有機和無機的熒光分子在低濃度條件下可以高效發光,其檢測水平隨著濃度呈線性增長;但到高濃度或者聚集狀態下,發光能力極大減弱甚至完全消失,這就是聚集猝滅現象。不過,由于其在性狀上的固有限制,使得該類材料在應用領域中大大受限。

2001年,香港科技大學的唐本忠院士及其團隊注意到,一類有機分子在溶液中不發光,在溶液揮發后,分子變為聚集狀態或固態時表現出增強的發光特性。由于這種發光增強是分子聚集,也就是分子運動受限所導致的,因此他將這種現象定義為“聚集誘導發光”(Aggregation-Induced Emission,AIE)。具備這種特性的熒光分子被稱為AIEgen。

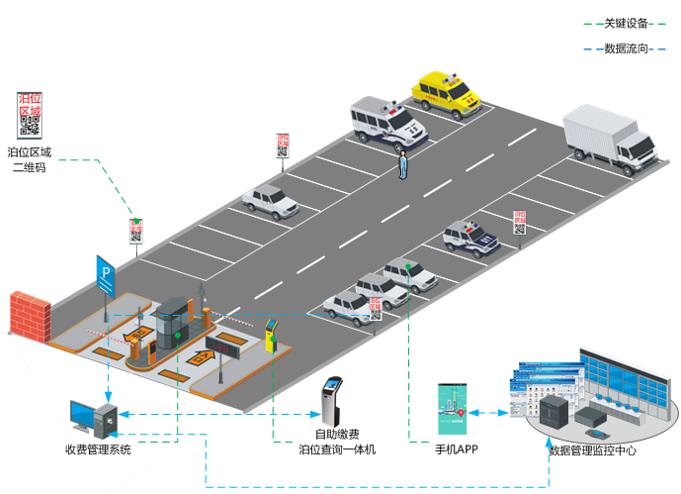

▲圖丨傳統光敏劑的聚集熒光猝滅與六苯基噻咯的聚集誘導發光(AIE)效應對比(來源:ACS Publications) 張鵬飛介紹,針對AIE的研究可以從分子運動的角度來理解:該類分子處于分散態時將會劇烈運動,只有當分子由于發生聚集或空間限域等原因導致分子內運動受限,其能夠在吸收光以后保持一定的構象而不發生運動,從而發出加強的熒光。

“AIE現象及其材料的發展具有重要的科學價值和實際意義,對于該類材料而言,僅需調整分子在分散態與聚集態之間的變化,即可賦予其全新的性質,同時,分子內運動受限的基本原理為其在傳感器的開發領域中占據了一席之地。”張鵬飛介紹道,“相比于ACQ系統,AIE材料的固態發光特性特別適用于脫離溶液的傳感器系統,并且具有更好的響應和光穩定性。”

總體而言,AIE材料由于啟發人們開始關注分子聚集態呈現出傳統光敏材料在分子態所不具備的新特性,為技術應用的發展提供了無限可能。2020年,AIE研究入選國際純粹和應用化學聯合會(IUPAC)評選的年度化學領域十大新興技術。

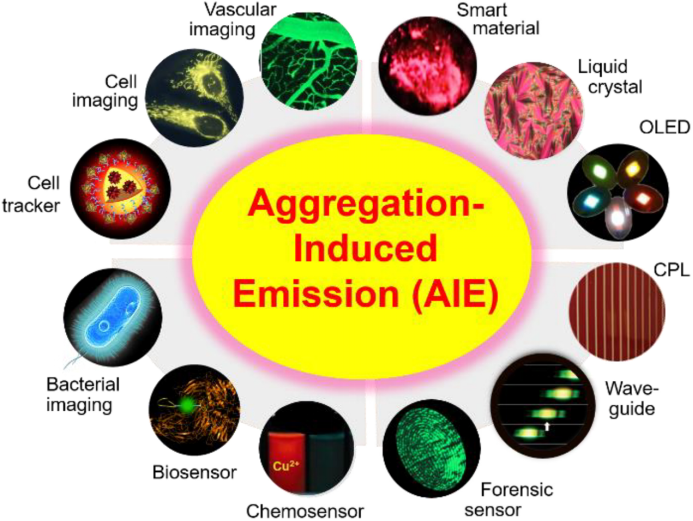

多重優勢,彌合各個領域的檢測需要 聚集誘導發光的現象與概念推動了對有機發光機制以及發光材料分子設計、制備和應用等方面的深入研究,各種類型的聚集誘導發光材料在智能傳感、生物成像、生物安全等實際應用方面顯示出巨大的潛力。

目前,其衍生產品主要在于三個方向:

高效率光電轉化材料和器件的開發與應用,即以OLED為主的液晶顯示和照明領域,發展出一系列具有自主知識產權的電致發光材料及工藝設備;

高靈敏度和高特異性的智能傳感設備,包括指紋檢測、爆炸物探測、細菌甄別、食品質量監測、化學傳感器等,涉及多類別復合型和高通量檢測設備;

以及高分辨率和對比度的成像和示蹤設備,包括血管成像、細胞器影像、細胞追蹤等,其將結合精準醫療,從而滿足醫療健康和生物、制藥等領域的重大需求。

(來源:Chinese Journal of Chemistry)

2015年,張鵬飛來到香港科技大學,跟隨唐本忠院士進行博士期間的研究工作,其專注于開拓基于AIE發光材料的新分析方法與多功能成像探針。

利用該類材料獨特的激活點亮發光特性與固態發光特性打造出新型化學/生物傳感器,從而探索光學探針在智能傳感、功能成像、生物檢測等方面的應用。

“當前的AIE技術已經成為了一種通用的平臺技術來幫助我們設計傳感器件。”張鵬飛介紹,“只需在AIE分子上引入一些分子識別基團,經過修飾的AIE分子就可以充當傳感器中的換能器,從而將待測的物理或化學信號轉換為熒光信號。”

基于AIE材料的傳感器件由于具備無水免洗、實時原位、快速檢測以及高信號強度、高選擇性的優勢,彌合了來自各個領域中的檢測需要。

舉例來說,發生在飛機、航天器上的材料斷裂往往會帶來致命的災難,但在宏觀上這些微小的斷裂很難被觀測。而利用AIE材料分子運動受限的特點,研究人員可以快速排查到斷裂部位。并且不需要借助電鏡,就可以進行實時原位的分析。

2018年,張鵬飛與唐本忠院士及其團隊合作研發的AIE轉基因現場檢測試劑盒及配套儀器,實現了轉基因食品的快速可視化檢測。對于農產品和食品來說,檢測時間越長,變質的可能性就越大,而這種快速的可視化檢測滿足了來自食品檢測效率方面的需求。

AIE材料成為醫學診斷與疾病治療領域的高效工具

近年以來,張鵬飛團隊逐漸關注于來自生物醫學領域的應用需求,結合生物醫學新發現與新機制,該團隊致力于探索新一代疾病的光學診療方法與技術,試圖為醫學診斷與疾病治療領域提供新工具。

“有趣的是,分子聚集現象在生物學領域中也并不罕見。例如常見的阿爾茲海默癥和帕金森癥,均表現出特定的蛋白質聚集。這些現象就特別適合基于AIE材料的檢測,從而進一步展開研究工作。”張鵬飛表示,除此之外,AIE還可以被修飾在一些藥物載體或者探針上面,從而更好地針對藥物遞送開展研究。

從2012年開始,張鵬飛長期圍繞藥物及生物體的體內示蹤開發近紅外光學探針,迄今為止,已經開發出多種近紅外光學探針用于生物大分子藥物/載體、病毒、細胞等的示蹤。

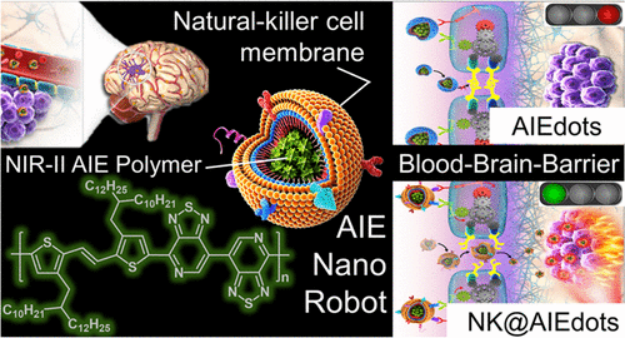

2020年,該團隊開發出近紅外二區AIE光學探針用于仿生納米機器人系統的示蹤與定位。該系統結合AIE活性聚合物與自然殺傷細胞(NK)模擬納米機器人,可以在體內跨越血腦屏障并且主動積聚在腦基質中的膠質母細胞瘤中,針對腦膠質治療過程進行實時監測與定位,為納米尺度開展機器人的開發提供了便攜的 “GPS” 定位系統。

(來源:ACS Nano)

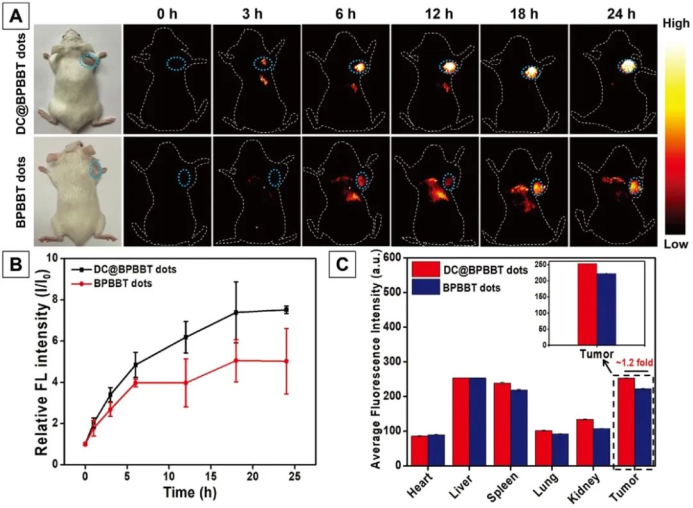

日前,基于科技部政府間合作項目的契機,張鵬飛協同中國科學院深圳先進技術研究院的多位研究人員與唐本忠院士團隊再發新刊,制備了一種具有近紅外特性的DC膜仿生納米聚集體。

這種納米顆粒由負載AIE染料的納米顆粒內核和包覆于顆粒外的成熟DC細胞膜組成,可以激活T細胞分泌細胞因子,抑制腫瘤細胞內熱休克蛋白(HSPs)的表達,使腫瘤細胞在低溫光熱的條件下對熱更敏感從而抑制腫瘤的生長,從而實現低溫光熱和免疫治療的協同作用。

▲圖丨制備的仿生納米顆粒在體內的腫瘤靶向性(來源:Advanced Funtional Materials)

“對于生物檢測而言,基于AIE材料的生物探針可以提供更低的背景和更可靠的信號。同時,AIE探針還具有無需洗滌步驟的優點,大大節省了操作時間,并且避免了檢測樣本信息的損失。”在此之后,張鵬飛還針對AIE發光劑(AIEgens)的制造與發現展開進一步講解。

近年以來,出于對有機合成的AIEgens潛在的低生物相容性、高細胞毒性和環境污染等方面的擔憂,人們開始研究自然衍生的AIEgens,從而實現安全、可靠的生物醫學研究。

“我們在草藥中發現,部分天然存在的化學結構具有熒光發射和AIE特性,其將在生物成像和治療方面具有巨大潛力。”張鵬飛認為,與傳統的AIEgens相比,天然BioAIEgens,例如異喹啉類生物堿、黃酮類等分子,具有更優的生物相容性、可降解性,并且便于大量獲得。而且不需要有機合成,因此污染更少,生產成本更低。因此,天然BioAIEgens的研究,將有助于進一步推動AIE材料在生物醫學和傳感應用領域的開發工作。

“迄今為止,我們對于AIE的研究僅僅到達了該領域中的冰山一角。”張鵬飛最后總結道,“在發現了AIE現象之后,我們需要更加關注于分子聚集之后所帶來的性質上的變化。不僅僅在于波長、顏色,其在壽命等諸多方面均可能帶來新的影響,從而對于熒光探針和器件的設計與研究工作產生進一步的啟發。”

審核編輯:劉清

-

OLED

+關注

關注

119文章

6219瀏覽量

224742 -

生物傳感器

+關注

關注

12文章

374瀏覽量

37445 -

換能器

+關注

關注

8文章

347瀏覽量

29595

原文標題:基于聚集誘導發光材料的生物傳感系統,用于可視化智能藥物遞送

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

生物傳感器的主要組成包括_生物傳感器的分類

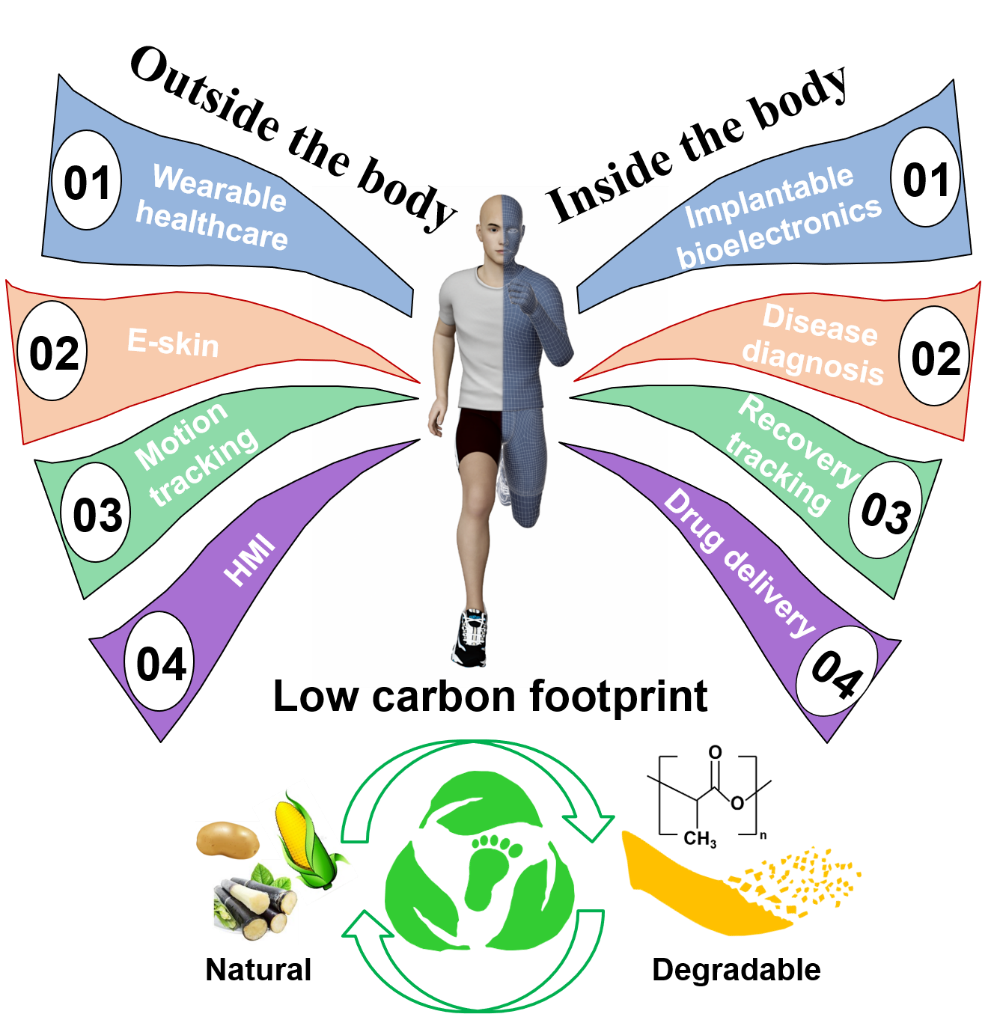

同濟大學:研究基于雙極性駐極體的全生物可降解、高靈敏度壓力傳感器及體內/外生物力學信號監測應用

生物傳感器:科技前沿的生物監測利器

高可調性材料:Haydale生物傳感器油墨,打造靈活定制化印刷解決方案

量子點材料發光屬于什么發光

氧化誘導期測試儀:材料耐氧化性能的守護者

安泰ATA-2161高壓放大器在生物傳感器研究中的應用

博世新能源汽車核心部件基地二期項目在蘇州工業園區開工,天津大學成立感知科學與工程系

柯力傳感在江北區經濟高質量發展暨新型工業化大會上斬獲三項榮譽,SK海力士將投10億美元提高HBM封裝能力

氧化誘導期如何檢測?

基于聚集誘導發光材料的生物傳感系統研究

基于聚集誘導發光材料的生物傳感系統研究

評論