01 導讀

光纖表面波傳感器在生化醫學、環境監測、電化學檢測等諸多領域具有重要應用前景。然而,對于實際傳感應用,待測物質間以及待測物質與傳感器之間的相互作用通常會引起傳感器表界面環境與周圍體環境的同時動態變化,這對于傳感器多元參量傳感性能提出了較高要求。近日,溫州大學李志紅副教授研究團隊提出了一種光纖探針泄漏模諧振多元參量傳感方案,基于單個光纖探針泄漏模諧振在無交叉敏感條件下實現了傳感器微環境內體/面環境參量高靈敏區分測量,研究成果以“Discriminating Bulk and Surface Refractive Index Changes with Fiber-Tip Leaky Mode Resonance”為題在 Journal of Lightwave Technology 上發表,溫州大學李志紅副教授為論文的第一作者/通訊作者。

02 研究背景

目前報道的多數光纖表面波傳感器通常是基于光纖側壁傳感結構,即傳感區域位于光纖包層或去掉包層的纖芯表面,傳感區域長度通常在厘米級別。例如,通過在光纖包層表面涂覆金薄膜可激發表面等離子體共振,利用其強倏逝場效應能實現高靈敏的傳感檢測。然而,厘米量級的傳感元件不利于傳感器件的微型化和集成化的發展。同時,較大尺寸的傳感區域需要較大量級的試劑,意味著傳感元件不同區域會探測到不同的信號強度、甚至不同物質的傳感信號,導致不能準確地獲取待測物的信息。

近年來,光纖端面或光纖錐型端面表面波傳感方案受到關注,主要包括基于光纖端面貴金屬納米結構的局域表面等離子體共振、基于光纖端面介質納米結構的光子晶體共振、基于光纖端面周期介質結構的布洛赫共振等方案。然而,這些方案需要精確制備特殊設計的微納米結構或周期結構,器件制備難度高,且需要昂貴的精密加工設備等,這些因素限制了光纖端面傳感方案的廣泛應用。另一方面,物質間相互作用往往會導致光纖傳感器件周圍微環境內體參量和面參量的同時變化,表現為體環境折射率(即體折射率)和面環境表面介質層厚度的同時變化,即傳感信號不可避免地受到體參量和面參量交叉敏感的影響。因此,發展能同時區分測量體、面參量變化的微型化高靈敏光纖傳感器有重大應用需求。

03 創新研究

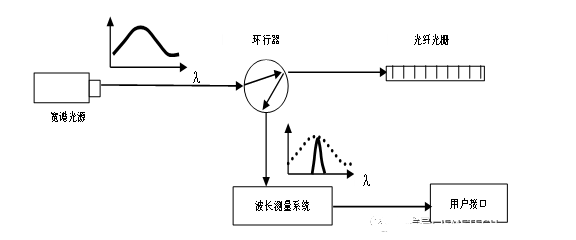

3.1 光纖探針泄漏模諧振

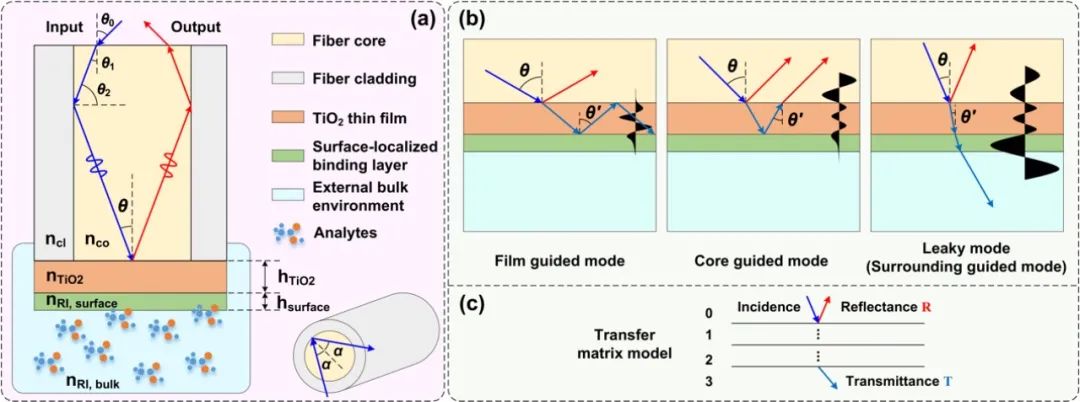

泄漏模為不滿足波導條件的高階模式,因其高損耗特性而長期被忽視。然而,泄漏模的模場主要分布于波導周圍的外部環境中,這為高靈敏傳感提供了可能。本項工作報道了一種光纖探針泄漏模諧振(leaky mode resonance,LeMR)傳感方案。如圖1所示,傳感元件由多模光纖和涂覆在光纖端面的微納米薄膜(titanium dioxide,TiO2)構成。其中,多模光纖僅作為入射和反射光波的傳輸通道,端面薄膜本質為微納米薄膜波導,支持導模、包層模和泄漏模。傳感器周圍體環境參量為體折射率,面環境參量為表面介質層厚度。

圖1 光纖探針LeMR原理

圖源: Journal of Lightwave Technology (2022)https://ieeexplore.ieee.org/document/9811341 (Fig. 1)

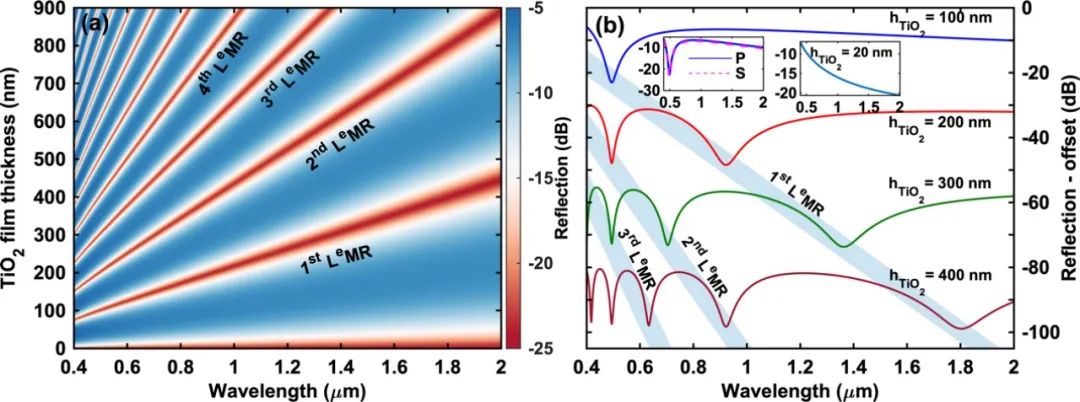

入射光經多模光纖傳輸后以入射角θ傳輸至端面薄膜波導內。研究發現,由于纖芯-包層界面全反射角的限制,入射角θ非常小(遠小于薄膜波導導模和包層模的激發角度),導致只有特定波長即諧振波長處的光纖纖芯模的能量才能耦合進入薄膜波導和外界環境內,即激發光纖探針泄漏模,其模場以駐波形式主要分布于外界環境內。因諧振波長處的能量泄漏,在多模光纖反射光譜中的諧振波長處會產生相應的光纖探針LeMR,且具有弱偏振相關特性,如圖2所示。

圖2 光纖探針LeMR反射譜

圖源: Journal of Lightwave Technology (2022)https://ieeexplore.ieee.org/document/9811341 (Fig. 3)

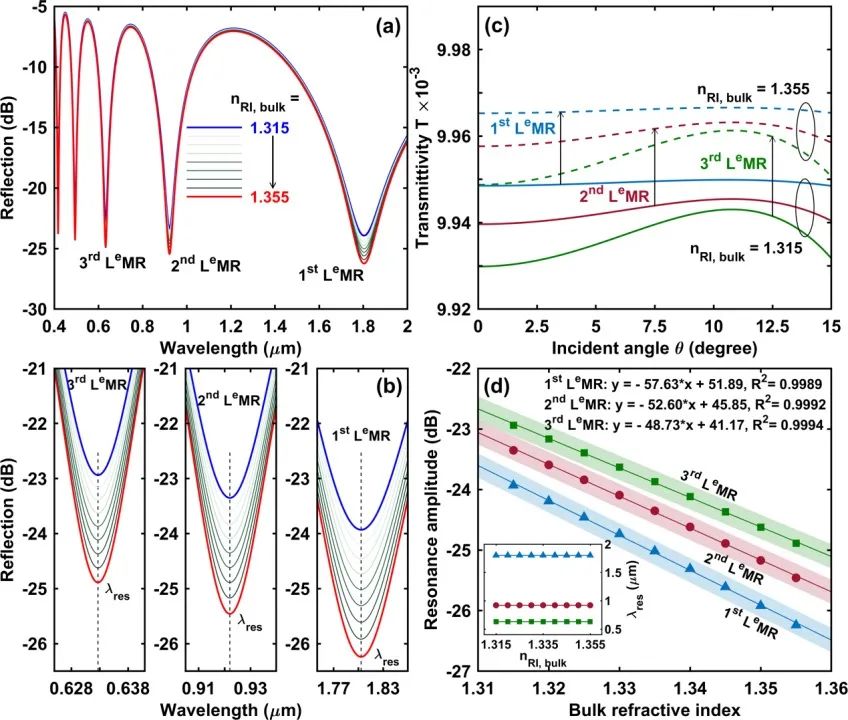

3.2 體環境傳感特性

圖3為TiO2薄膜波導厚度為400 nm時光纖探針LeMR的體環境傳感特性。體環境特征參量即體折射率的增大引起了所有光纖探針LeMR諧振強度的持續增大,說明有更多的光纖纖芯模能量泄漏至外界環境內(即薄膜波導-外界環境界面的透射率增大)。在LeMR諧振強度增大的過程中,其諧振波形保持穩定,同時諧振波長一直保持不變,這清晰地說明體環境的變化僅引起LeMR諧振強度的變化,而對諧振波長沒有影響。因此,可通過監測光纖LeMR諧振強度的變化來獲取體環境的動態變化過程。研究發現,光纖探針LeMR的諧振強度隨體折射率作線性變化,通過線性擬合即可得到相應的體環境傳感靈敏度。由圖可知,前三個光纖探針LeMR的體環境傳感靈敏度分別達到57.63 dB/RIU、52.60 dB/RIU和48.73 dB/RIU(均取絕對值)。進一步研究表明,通過調控薄膜波導厚度,能進一步優化其傳感特性,即隨著薄膜厚度增加,光纖探針LeMR的體傳感特性逐漸提高,如圖4所示。

圖3 光纖探針LeMR體環境傳感特性

圖源: Journal of Lightwave Technology (2022)https://ieeexplore.ieee.org/document/9811341 (Fig. 4)

圖4 光纖探針LeMR體環境傳感特性隨薄膜波導厚度的變化

圖源: Journal of Lightwave Technology (2022)

https://ieeexplore.ieee.org/document/9811341 (Fig. 5)

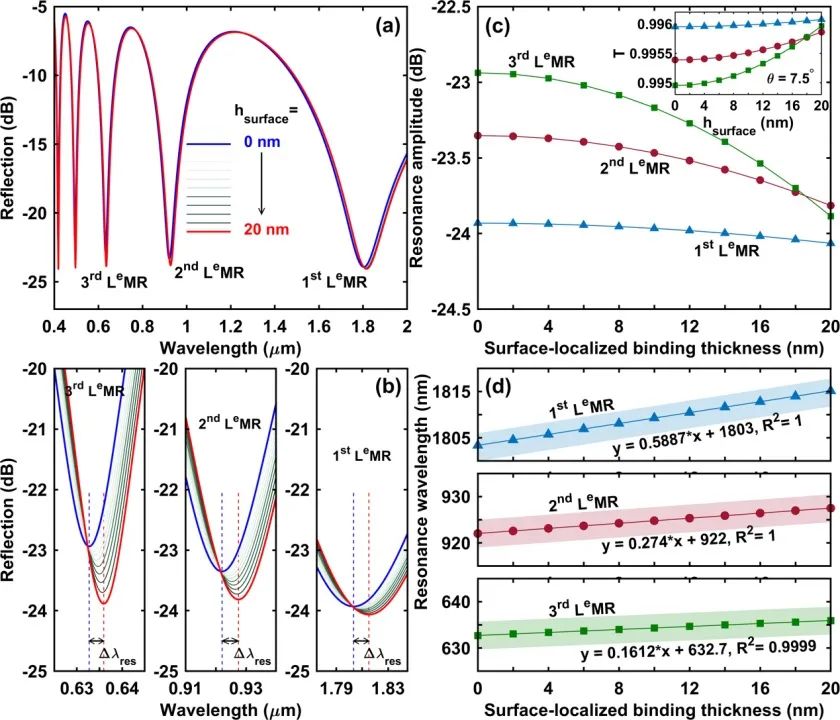

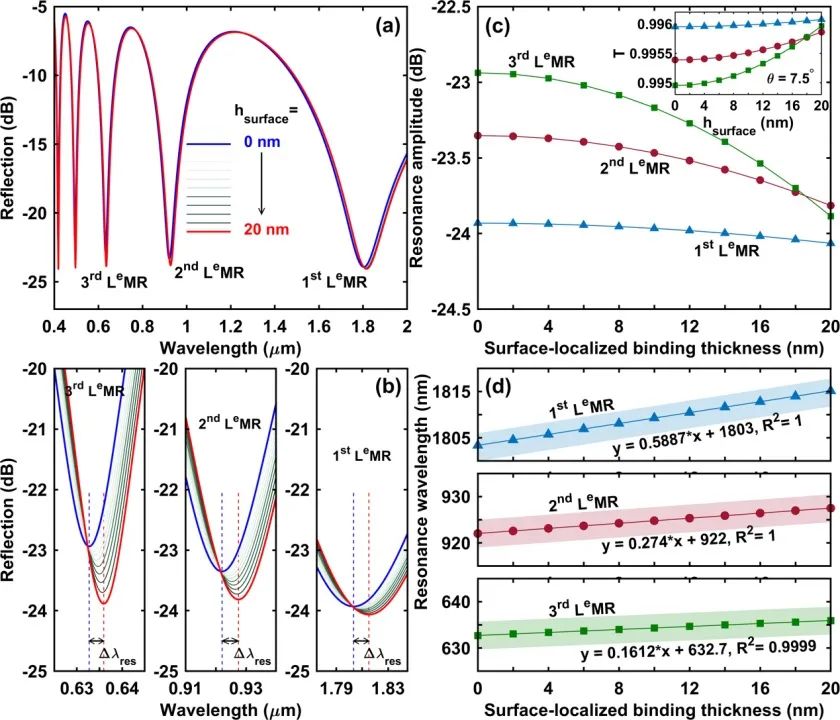

3.3 面環境傳感特性

圖5為TiO2薄膜波導厚度為400 nm時光纖探針LeMR的面環境傳感特性。面環境特征參量即表面介質層厚度的增大引起所有光纖探針LeMR諧振波長發生紅移。在LeMR波長紅移的過程中,其諧振波形保持穩定,同時諧振強度有較小的變化,但第一個光纖探針LeMR諧振強度變化最小(僅變化約0.12 dB,處于背景噪聲水平),這說明面環境的變化主要引起LeMR諧振波長漂移,而對諧振強度影響很小。因此,可通過監測光纖探針LeMR諧振波長漂移來獲取面環境的動態變化過程。研究發現,光纖探針LeMR諧振波長隨表面介質層厚度作線性變化,通過線性擬合即可得到相應的傳感靈敏度。由圖可知,前三個光纖探針LeMR的面環境傳感靈敏度分別達到0.589 nm/nm、0.274 nm/nm和0.161 nm/nm。

圖5 光纖探針LeMR面環境傳感特性

圖源: Journal of Lightwave Technology (2022)https://ieeexplore.ieee.org/document/9811341 (Fig. 6)

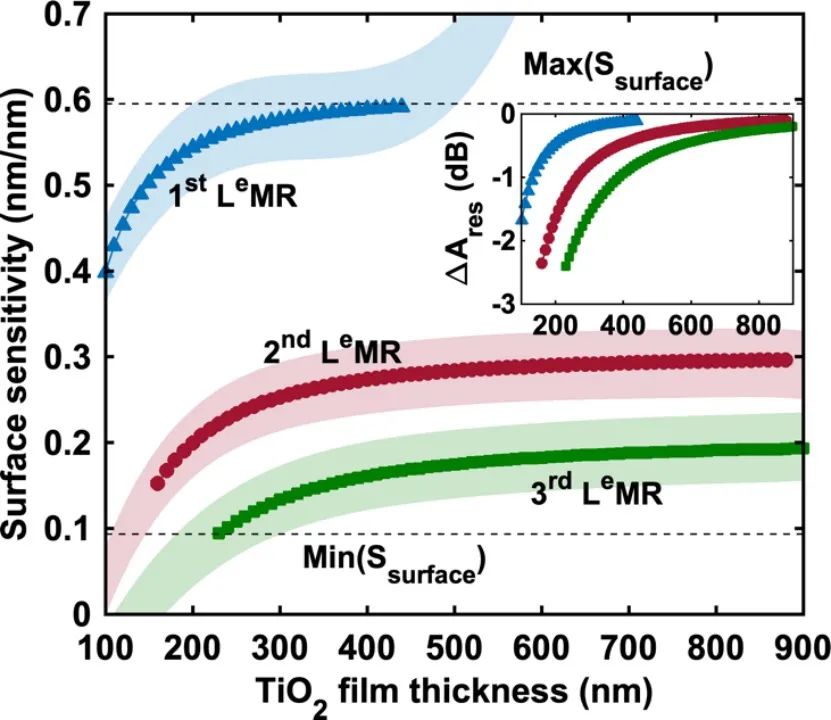

同時,通過調控薄膜波導厚度,能進一步優化光纖探針LeMR的面環境傳感特性。如圖6所示,隨著薄膜波導厚度增加,光纖探針LeMR的面環境傳感靈敏度逐漸提高,且對諧振強度的影響近似以指數規律減小(在薄膜波導厚度增大至440 nm時,面環境變化僅引起約0.1 dB諧振強度變化,低于背景噪聲水平)。這清晰地說明通過調控薄膜波導厚度,能極大減弱甚至消除體環境和面環境的交叉敏感,從而基于單個光纖探針LeMR在無交叉敏感的條件下實現體環境和面環境的高靈敏區分測量。

圖6 光纖探針LeMR面環境傳感特性隨薄膜波導厚度的變化

圖源: Journal of Lightwave Technology (2022)https://ieeexplore.ieee.org/document/9811341 (Fig. 7)

04 應用與展望

本文提出了一種光纖探針LeMR體/面環境多元參量傳感方案,基于單個光纖探針LeMR在無交叉敏感的條件下實現了傳感器微環境內體/面參量高靈敏區分測量。相比于傳統器件,該方案不需要在光纖側壁或端面加工微納結構,器件結構簡單穩定,微納米薄膜材料選擇范圍廣。相比于現有的多通道、多次測量等傳感技術,該方案僅通過單次檢測單個光纖探針LeMR的諧振波長和強度動態變化過程,就能同時實現傳感器微環境內體環境和面環境多元參量的高靈敏區分測量,且交叉敏感小,不需要多通道或參照系統。同時,該方案為典型的反射式傳感系統,輸入信號和傳感信號均在低損耗全光纖結構中傳輸,光路簡單,非常適用于遠程在線原位檢測,進一步結合波分、時分等信息處理技術以及功能薄膜材料的特異性響應特性,能方便地實現多點分布式特異性傳感組網。

05 作者簡介

李志紅(論文第一/通訊作者) 副教授/碩士生導師

李志紅,博士,副教授,新湖青年學者,碩士生導師,主要從事光纖傳感技術、激光與光電子技術等方面的研究工作,特別在光波導理論、光場調控、光纖傳感理論與技術等方面有深入研究。主持國家自然科學基金、浙江省自然科學基金、溫州市基礎研究計劃等項目3項,參與國家自然科學基金、浙江省重點研發計劃、浙江省自然科學基金等縱向項目7項。近年來在Optics Letter、Optics Express、IEEE/Optica Journal of Lightwave Technology、IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics、IEEE Sensors Journal、Optics and Laser Technology、IEEE Photonics Journal、Applied Physics Express、Journal of Applied Physics等學術期刊發表SCI論文30余篇,含《光學學報》專題“光纖傳感技術及應用”特邀論文1篇,申請國家發明專利20余項(已授權15項)。擔任Frontiers in Sensors 期刊Review Editor,長期擔任Optics Letter、IEEE/Optica Journal of Lightwave Technology、Annalen der Physik、IEEE Access、Applied Optics等期刊審稿人。目前依托浙江省光電功能與數字化檢測國際科技合作基地、微納光電子器件溫州市重點實驗室、溫州大學微納結構與光電器件研究所等省市校科研平臺開展科研工作。

審核編輯:湯梓紅

-

傳感器

+關注

關注

2560文章

52146瀏覽量

761332 -

光纖

+關注

關注

19文章

4047瀏覽量

74418 -

探針

+關注

關注

4文章

216瀏覽量

20795

原文標題:Journal of Lightwave Technology:光纖探針泄漏模諧振體/面多元參量傳感技術

文章出處:【微信號:光纖傳感Focus,微信公眾號:光纖傳感Focus】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

評論