機器人國產化這句話說了很多年,每每說到工業機器人,仍舊很難不提及“四大家族”。而說到移動機器人,大家熟知的更多是國內幾家在資本市場一路高歌猛進的企業。在移動機器人應用上,國產移動機器人并不遜色也的確占據了國內大部分市場。國產移動機器人能發展到今天這個局面很大程度上借鑒了早先起步的國際機器人廠商的發展路線。

這些早先起步的國際機器人廠商到如今各自境遇不同,它們的經歷為國內移動機器人產業發展提供了很有意義的參考。

Adept(Omron)

Omron收購Adept,可以說代表著國際機器人產業格局分化與重整。Adept創立于1983年,是美國最大的工業機器人,移動機器人,柔性自動化設備,機器視覺,系統,和應用軟件廠商,亦是全球領先的智能視覺導引機器人系統和服務的供應商。2015年,傳統工業機器人增速放緩(每年增量大概在5%),而新興的移動機器人市場還處于萌芽階段(每年增量50%但市場基數極小),Adept經營業績下滑,股價持續低迷,經營業績和股價雙重誘因推動了本次收購。在此背景下Omron以2億美元現金,溢價63%收購Adept(2015財年,Adept的營業收入規模約為5420萬美元)。

為什么說Omron收購Adept代表了國際機器人產業格局分化與重整。回顧工業機器人的發展歷程,工業機器人產業發展得益于勞動力成本提升帶來的自動化改造需求,經過了長達20多年的改造,而歐美“機器換人”已經進入后半場,單純的工業機器人提供商相比于業務體系更完備的自動化生產商,經營風險暴露得更加明顯。并且隨著新興經濟體本土機器人廠商的崛起,對老牌的機器人提供商影響明顯,技術優勢逐漸被成本優勢替代。國際機器人產業格局的分化也影響了國內機器人產業發展。

Adept被Omron收購后,Omron以 LD Mobile Robot(Adept Lynx)為移動機器人品牌推廣產品在工廠、倉庫和服務領域的應用。2016年Omron開始大力在中國市場推廣產品,受到眾多關注,但由于彼時AMR概念尚在萌芽期,銷售過程艱難,加上售價高,落地艱難,銷售慘淡。直到現在,雖然Omron在AMR領域仍然有非常大的興趣,在中國市場有較大的投入,但仍然有些不接地氣。

MiR

MiR應該是國內市場最為人熟知的國際移動機器人品牌,不少國內移動機器人公司在機器人設計上都有借鑒過它。MiR的版圖擴張之快縱觀整個移動機器人行業都是少見的,2014年MiR100發布后迅速占領市場。每個經銷商現場都有演示機器人,并已經過初級、中級和高級編程的全面培訓。MiR的銷售額漲幅一度高達500%,MiR100發布后兩年時間里在30多個國家安裝了超過200臺MiR100機器人及相關配件。后來MiR擴大了其全球業務在中國設立辦事處,也就是現在的名傲移動機器人。

自2017年在中國開展業務以來,中國市場已經貢獻了MiR全球15%的銷售額。隨著中國市場不斷涌現機遇以及MiR的多家跨國企業客戶在華深入發展,這些因素都促使移動機器人需求進一步增長。MiR的銷量增長并不僅僅體現在中國地區,在歐洲、北美以及亞太地區,MiR的銷量增長也是極為明顯的。MiR在成立三年后便已經通過自主移動機器人實現了盈利,看看國內做自主移動機器人的企業想要盈利有多難就知道MiR在技術以及項目落地上的獨到之處了。

在協作機器人興起后,MiR率先聯合UR將協作機器人與AMR結合在一起。這兩家行業優等生的聯合恰好說明了AMR與機械臂結合的發展趨勢,這也是解決AMR落地過程中仍然不夠柔性的其中一個關鍵點。

Fetch

2014年成立后的Fetch Robotics不到半年就發布了兩款機器人,一款是Fetch,即帶機械臂的移動機器人;另一款叫Freight,是負責貨物運輸的移動機器人。對于AMR加柔性機械臂這一模式,他們的布局從創立之初就開始了。

Fetch的核心業務傾斜在倉儲物流上,在國外市場對標Carrypick、Grenzebach以及KUKA。國內在Kiva類倉儲機器人上也有諸多勁旅,如極智嘉、海康、快倉等等。但其實在倉儲物流這一場景下,Fetch并不直接與Kiva類機器人競爭,它要的是更柔性的機器換人方案——AMR負責運輸,機械臂負責揀選,機器人完全代替人。如果說MiR與UR的聯合是在洞悉市場風向之后做出合作共贏的決定,那么Fetch在最早提出這個主張的時候無疑是想大一統倉儲物流場景的。Fetch主張大一統的方案,其中私心的部分也并不隱晦,那就是團隊的基因在柔性機械臂上有濃厚的興趣,以及相對其他企業對AMR加機械臂有深入的積累。

不可否認,Fetch所主張的方案是不錯的方案,只是落地太難了,時間還沒到。所以Fetch在堅持自己核心技術優勢的前提下逐漸向市場現實妥協。國內難道沒有想像這樣大一統某類場景的公司嗎,肯定有,但Fetch的前車之鑒還是警醒了移動機器人廠商移動和抓取兩個模塊并不是那么容易一起做好的。

補充

還有像Locus Robotics這樣基于AMR技術做移動倉內機器人的企業,都是以AMR技術為基礎做不同的上層設備整合,同樣如此的還有加拿大Clearpath,德國Magazino。簡單來說他們都基于AMR技術做移動底盤,但不主張集成機械臂完全替代人工。他們認為柔性機械臂依舊很難做到場景覆蓋,從經濟效益角度看,移動機器人加柔性機械臂在這類場景的投入回報也是一個大問題。

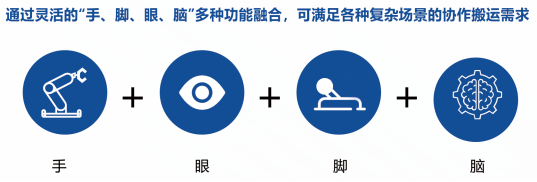

有國外移動機器人公司的經驗借鑒,國內的移動機器人公司在這條路上少走了不少彎路,也走出了很多新路。在移動技術上,激光雷達導航與視覺導航正在探索移動機器人的下一個技術創新點,在應用落地上,移動機器人以AMR加機械臂的協作形態也開始向柔性、智能化走得更深。

-

機器人

+關注

關注

212文章

29240瀏覽量

210764

發布評論請先 登錄

相關推薦

安森美在自主移動機器人領域的發展成果

披星戴月走過的路,終將會繁華滿地-鳳凰動力榮獲移動機器人產業聯盟優質供應鏈獎

2024移動機器人市場風云:新玩家批量涌現,是挑戰還是機遇

移動機器人核心科技解碼:導航、感知與掌控力的深度剖析

宜科電子榮獲雙年度移動機器人行業優質供應鏈獎

思嵐科技榮獲雙年度移動機器人優質供應鏈獎

新松移動機器人批量進軍歐洲新能源市場

智能移動機器人

如何借助恩智浦MCX系列MCU糾錯功能,打造可靠安全的移動機器人?

拓荒移動機器人行業,那些國外移動機器人先行者

拓荒移動機器人行業,那些國外移動機器人先行者

評論