在硬件工程師和PCB工程師的潛意識里,只要是PCB走線阻抗出現了偏差,第一時間就會去和板廠的朋友們去喝喝茶聊聊天。這個時候高速先生悄悄的告訴你們,在對板廠的阻抗加工提出質疑之前,有沒有稍微想過一下下有可能是設計的問題呢?

一般來說,單純PCB走線的阻抗控制出了問題,的確十有八九是由于板廠對加工管控或者參數調整出現偏差,導致加工出來的走線超過了誤差范圍。因為板廠的確需要對走線阻抗進行一定范圍的保證,例如±10%甚至±8%。高速先生一度也是這么認為,直到遇到了下面這個由客戶自己進行PCB設計然后我司來制板的項目…

今年的某一天,我們一個客戶拿著我們加工的板子過來,就開始抱怨說我們板廠加工的阻抗超過了10%的偏差。50歐姆的表層走線他們自己進行阻抗測試時,發現最低的地方只有44歐姆。還給出了他們的“證據”,也就是實測的阻抗結果。

當然我們也是有測試的條件,于是把客戶的板子拿過來測試下,發現也是相同的結果,客戶的測試的確沒有問題,表明這根走線的阻抗的確就是在44歐姆左右。高速先生這個時候就提出了看看客戶的PCB設計文件,看看這根走線是不是因為比較特殊才使得我們板廠的加工出現了偏差,例如走線的線寬和線間距是不是太細或者其他什么加工極限的原因。

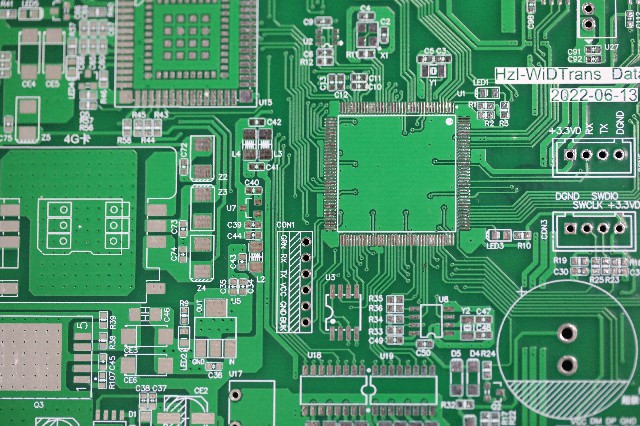

結果打開板子一看,這的確是一根普通的走線,線寬在10mil左右,采取了表層包地處理的設計以減小串擾,看起來這對于我們公司來說應該是比較容易加工的。

一般來說,看了PCB設計,看到走線如果不是偏極限的話,高速先生也開始覺得是我們板廠的問題了。于是我們和板廠的同事聊聊,希望從他們那里得到一些有用的信息。果然,板廠的同事提供了一條很有用的信息,說客戶比較相信自己算的阻抗,因此讓板廠盡量不調整線寬,客戶算的阻抗圖如下所示:

然后我們再去測量加工出來的走線,也基本上是10mil,嚴格做到了客戶的要求。但是有個地方引起了高速先生的注意,就是走線到參考地的距離15mil,因此我們再次打開PCB文件看看客戶的疊層和設計,我們能猜想到客戶是做了隔層參考,不參考L2層參考L3層的地平面。

從設計上的確也是這樣,L3層是一個完整的參考平面。

但是,但是!問題來了,客戶在L2層并沒有完全挖空,還是按照L1的包地方式進行設計,如下所示:

查到這里,高速先生隱約覺得這可能并不一定是板廠對走線阻抗管控出了問題導致阻抗偏低,有可能在設計這個根源上就出現了偏差。

因此我們根據PCB設計建立了這么一組對比的3D模型,看看L2層按照現有的設計和把L2層地都挖空掉,也就是按照客戶所提供的阻抗計算模型的那樣子,模型就是下面這樣了。

模型的左邊部分是現有的設計,右邊部分是客戶認為的設計,我們把兩種設計都做在同一個仿真模型上,這樣能有更準確的對比。

果然,這個3D模型的仿真結果證實了高速先生的懷疑,這兩者的阻抗是不一樣的,而且差別竟有5個歐姆!

這個時候結論已經很明確了,采取這種隔層參考的設計方式本身沒有什么問題,然而客戶在自己去算阻抗的時候卻選擇了一個錯誤的阻抗計算模型,并且客戶也以為L2層不用白不用,反正我把走線的區域挖空掉了就沒有影響了,而且L2層鋪一點地可能還更有利于串擾的控制。結果串擾可能控制上了,但是阻抗卻出現了嚴重的偏差,這基本上和我們板廠的加工能力沒有太大的關系,相反的,我們板廠按照客戶的“要求”成功控制到了阻抗44歐姆!!這時我們和客戶之間的氣氛就好像結尾這張圖片一樣了。

-

阻抗

+關注

關注

17文章

961瀏覽量

46220 -

IC設計

+關注

關注

38文章

1302瀏覽量

104253

發布評論請先 登錄

相關推薦

阻抗對音頻設備的影響 靜態阻抗和動態阻抗的區別

TPA3110D2正常工作過程中產生的POP音,是不是輸入阻抗匹配的問題,輸入阻抗應該怎么改呢?

OPA1622設計中應該如何操作以適應不同阻抗的負載?

TPA152一個聲道有VOUTRN和VOUTRP,只想使用VOUTRN,VOUTRP引腳應該如何處理嗎?

微電網電纜阻抗模擬系統有哪些特點?

阻抗繼電器的種類和動作特性有哪些

阻抗變換器的形式有哪些

VCA如果要和50歐的電源阻抗進行匹配,且Vin接地,應該怎么匹配?

PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?

ROGERS高頻板阻抗設計要求有哪些?

阻抗有問題應該怎么處理

阻抗有問題應該怎么處理

評論