不到一周,百度掌門人李彥宏兩次談及“信息繭房”問題。所謂信息繭房,指的是人們關注的信息領域會習慣性地被自己的興趣所引導,從而將自己的生活桎梏于像蠶繭一般的“繭房”中的現象。

9月23日,百度發布創業20年首支紀錄片《二十度》,李彥宏表示,現在的算法試圖取悅用戶,算法的好壞基本上是按照這個用戶花了多長時間來消費內容、他第二天再回來的概率有多大,都是在優化這些東西。當被問及算法這樣好還是不好時,李彥宏斬釘截鐵地回答道,“不好!”

他進一步補充道,“這樣不好,會把人搞得非常分裂,會容易讓人去走極端。”4天后,李彥宏現身2020中國網絡媒體論壇,直言算法對于人類獲取信息的影響越來越大,投喂式的信息流造就產品粘性,但也考驗著網絡媒體的價值觀。他認為,算法更應該去主動了解用戶的高級目標,而不是追隨用戶本能的喜好。

對于李彥宏接連兩次表態,有人解讀為他在借機抨擊字節跳動,旗下今日頭條正是算法驅動的最大推動者和受益者。不過,我反倒認為,李彥宏只是在抨擊算法一味迎合用戶這一現象,而不是故意“內涵”字節跳動。

一方面,如果李彥宏真的抨擊字節跳動的話,那無形中使自家百度無辜躺槍,畢竟百度也在發力信息流,且綜合實力不如今日頭條,后者在算法應用上存在不足之處,百度自身表現肯定也好不到哪里去,今年4月百度App被勒令整改就是一大實錘。

另一方面,向來只有弱者才會靠diss強者來刷存在感,如今早已跌出BAT陣營的百度市值遠不如字節跳動,且后者瘋狂從百度挖人,以增強在搜索領域對抗百度的籌碼。如果李彥宏真的抨擊字節跳動的話,那不等于變相承認百度不如字節跳動。

你品你細品,有沒有感覺到細思恐極?估計李彥宏不太樂意看到百度不如字節跳動之類的扎心評價,更何況性格溫和的他是出了名的好好先生,幾乎不參與商業互懟。因此,我傾向于認為李彥宏只是在批評信息繭房這一已嚴重到必須正視的社會現象,而不是針對特定企業。

事實上,信息繭房的問題由來已久,就事論事的話,我認同李彥宏的觀點,他一針見血地指出了問題所在。在我看來,信息繭房討論來討論去,只需要搞清楚兩個問題即可:到底是誰織就了信息繭房?如何才能打破信息繭房?圍繞這兩個問題,我也簡單談談自己的看法。

一、到底是誰織就了信息繭房?

不少人存在一個誤區,習慣性把信息繭房的成因歸咎于算法。算法是一柄雙刃劍,在提升用戶獲取信息效率的同時,也時常被質疑可能會屏蔽與用戶不喜歡、與固有認知相沖突的信息,讓用戶看到的內容越來越單一甚至十分偏激。我認為,片面將信息繭房甩鍋給算法欠妥。

一方面,信息繭房是哈佛大學教授桑斯坦在2006年出版的《信息烏托邦》一書中提出的概念,彼時互聯網并不發達,算法并未像今天一樣深刻影響內容分發,當時由廣播電視占據主導地位。14年前他提出信息繭房,不是化身為預言家預測今天算法會大行其道,而是基于對信息偏食現象的思考。

其實,無論是過去的報紙雜志、廣播電視還是如今的各種資訊平臺,人們天生就有“挑食”的傾向——只選自己愛看的看,不太愿意接受不愛看的,這是人的本性使然。而硬要讓自己接受不愛看的內容,那就不屬于泛興趣閱讀范疇,而是屬于學習,二者完全是兩碼事。這意味著,如果算法是信息繭房“罪魁禍首”的話,那報紙雜志、廣播電視又何嘗不是?

另一方面,大眾傳媒的發展與傳播技術的進步,可以讓用戶的偏好與選擇實現起來更高效便捷,但看什么或不看什么的權利,始終掌握在每個人自己手中。有人在單一信源的喂養之下逐漸走向極端,也有人發揮主觀能動性更全面地了解這個世界。

在我們做完選擇之后,自然會有推薦算法幫我們構建自己的信息流,前者視野狹窄,后者開闊多元,高下立判。而這個關鍵抉擇,只能由我們親自一錘定音。因此,只看到算法的影響,而忽略個體責任,顯然沒有抓住問題本質,不利于問題的解決。說白了,信息繭房的最大元兇是用戶自己,算法只是次要原因。

二、如何才能打破信息繭房?

找到問題所在才能對癥下藥,前面提到造成信息繭房的主要原因是用戶,次要原因才是算法。因此,想要真正打破信息繭房,必須從用戶和算法兩方面齊發力,相輔相成,缺一不可。用戶方面,自我的覺醒與行動至關重要,甚至是走出信息繭房的先決條件,我有三點建議,來幫助用戶勇敢走出舒適區。

一是走出小圈子,認識大世界。用戶不僅要多聽圈子外面的聲音,即使是與自己意見、觀點相悖的聲音,還要保持讀書看報的習慣,網上快餐式、淺閱讀的內容居多,而書報上的內容,尤其是一些經典之作往往比較系統、全面,深度的、思考性啟發性的多。

二是貨比三家,私人定制。用戶不要盲目相信單一信源,而要積極尋找不同的信源,即便是相同內容,背后可能有不一樣的故事。多信源的好處不僅在于確認信息的真實性、可靠性,還能對事件從各個角度和不同利益群體準確認知。同時,為了避免被機械的算法綁架,用戶應多選擇以前接觸少、未知的推薦領域,還要定制專屬的信息源,比如權威人士、業內專家、一線通訊員和一切活生生的人等。

三是堅持獨立思考。信息繭房的可怕之處在于,同質化信息反復強化,久而久之讓人不由自主地接受它。此時,用戶保持獨立思考的精神顯得尤為重要,讓自己擁有精準的判斷力,從而跳出人云亦云、一質疑就怯場的怪圈。而獨立思考能力的煉成沒有捷徑可言,無非是多聽多想多問,助力個人思路、視野打開,自然不會被信息繭房所洗腦。

算法方面,需要指出的是,資訊平臺并不會刻意窄化用戶興趣,之所以被飽受詬病,原因在于當今的算法遠未聰明到可以真實、系統洞察用戶需求的程度,即仍不成熟,這是個不爭的事實,迭代、進化勢在必行。

在我看來,資訊平臺應提升用戶洞察技術,使算法更聰明、更能完整準確測度到人們信息需求的全貌和重點。令人欣慰的是,一些用戶洞察技術,已將算法的計算范圍和測度指標擴大到人的社交圈,愈發多元化。換言之,資訊平臺應主動承擔起社會責任,妥善應對算法的雙刃劍――既要滿足用戶需求,也要引導受眾提高素養,而不是一味迎合和討好用戶。

簡單來說,算法迭代應遵循兩個基本原則:一是要升級算法型信息分發的控制變量;二是要解決所謂對于需求本身的不斷逼近、詳盡與全面把握過程。不斷優化算法才能更好地為用戶服務,當算法越來越聰明,可以更好地引導用戶全方位展示自己,而不是靠所謂千人千面的更懂你來增強用戶粘性。

結語

在對世界和自我的探索過程中,每個人都需要有意識地自我檢視,主動作為,走出舒適區去擁抱陌生,提升自身媒介素養和網絡素養,自覺融進大社會的資訊。只有這樣,才能不斷“破繭而出”,避免在信息洪流中迷失方向甚至作繭自縛,從而走向更開闊、更美好的天地。

責編AJX

-

算法

+關注

關注

23文章

4629瀏覽量

93293 -

信息安全

+關注

關注

5文章

659瀏覽量

38950 -

百度

+關注

關注

9文章

2277瀏覽量

90704

發布評論請先 登錄

相關推薦

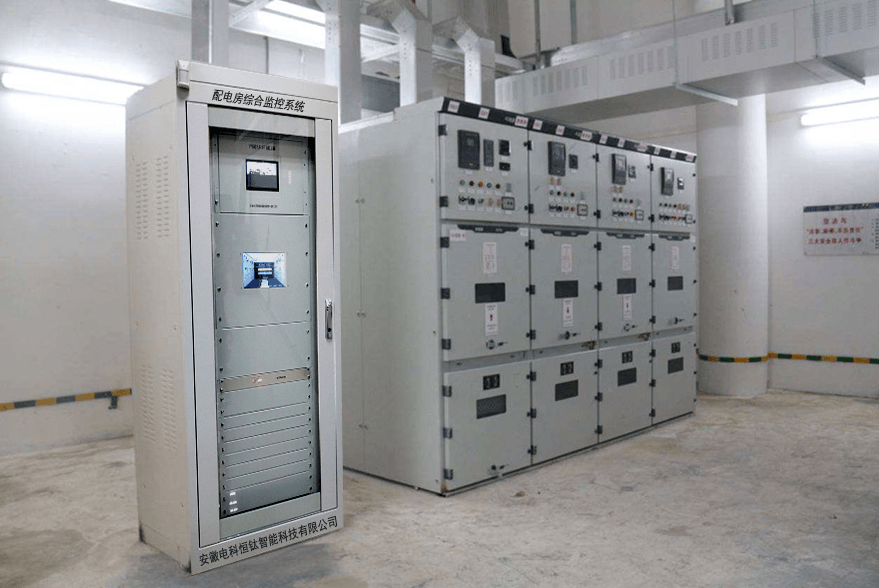

農村配電房實時監控智能告警系統方案

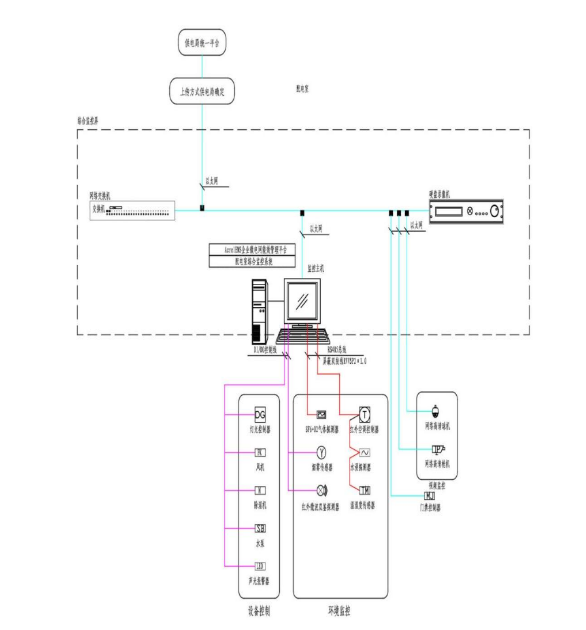

居住區配電房一體化智能信息監控平臺(集中監控+智能運維)

高溫老化試驗房的故障處理方案

淺談高速公路智能配電房監控物聯網系統應用

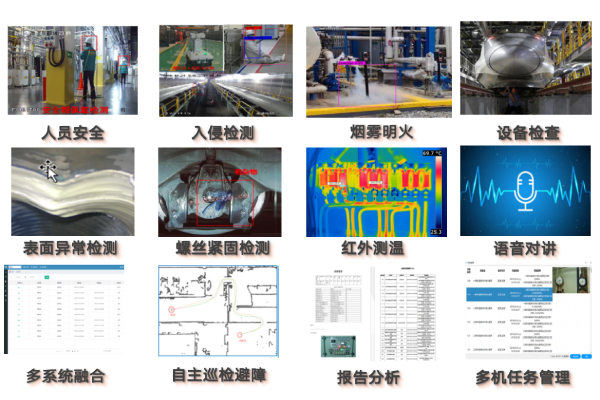

配電房安全監控預警物聯網系統

配電房的定義與功能

農業灌溉設備HMI方案:Model3芯片搭配10.1寸電阻觸摸大屏,1024*600 RGB50pin高清顯示

配電房監控運維管理系統解決方案

步入式恒溫恒濕試驗房的校準步驟和方法

配電房/配電室綜合監控系統解決方案-實時監測配電室環境參數信息

電房軌道巡檢機器人:提升電房巡檢質量的新力量

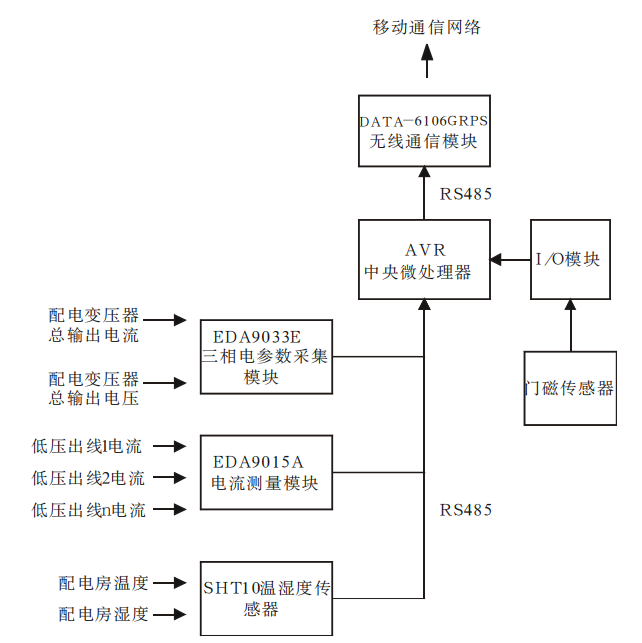

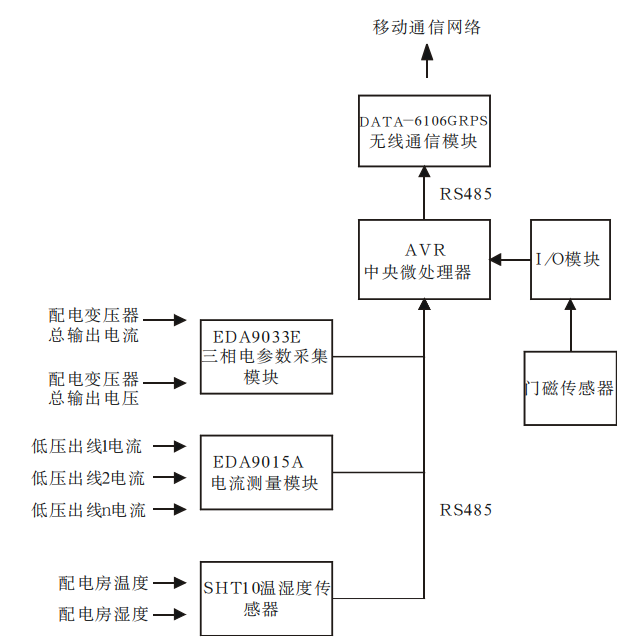

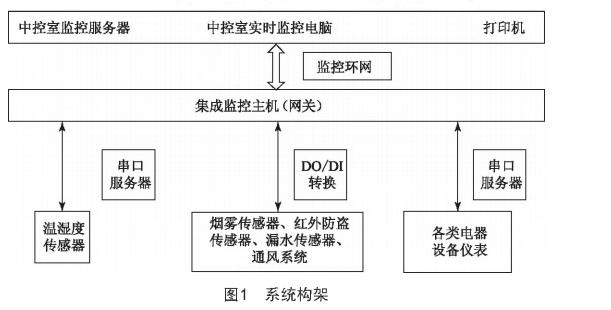

配電房無線監控終端系統的設計和應用/配電室綜合監控系統

怎樣監控配電房無線終端?

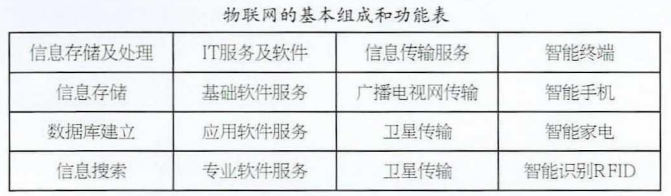

淺談基于物聯網技術的隧道配電房智能監控管理系統設計

是誰織就了信息繭房?如何才能打破信息繭房?

是誰織就了信息繭房?如何才能打破信息繭房?

評論