“未來人工智能環境下的課堂,可能是‘雙師型’的課堂,人機交互、人機結合將成為主要形態。一堂課可能由一名教師和一個機器人共同來上,布置和批改作業、知識點訓練、監督學習、學習情況的分析等工作可能由機器人來完成。”在日前召開的第四次全國數據驅動教育改進專題研討會上,北京師范大學中國教育創新研究院院長劉堅這樣描述人工智能時代的課堂。

人工智能不能代替學習

面對席卷而來、被稱為人類“第二次零點革命”的人工智能浪潮,互聯網時代的教育界,也不那么淡定了。“因為人工智能不是信息化的延續,技術對教育的影響,正在由‘革新’發展為‘革命’。”中關村學院學術委員會原負責人呂文清說,“高級階段的人工智能具有類人腦的學習力和思考力,將來還能進化到自適應學習,在這個意義上,人工智能拓展了人的思維。人工智能改變的,不僅是教育的邊界和方式,整個教育樣態也將面臨重塑。”

在當前熱炒人工智能概念的大背景下,一定要認清技術與教育的關系,搞清楚哪些是教育本身的問題,哪些是技術可以解決的問題。

高階認知能力的重要性將更加凸顯

在人工智能時代,學生應該具備怎樣的能力,才能適應社會需求,在競爭中立于不敗之地?

教育部副部長杜占元在去年12月召開的2017未來教育大會上提出,在機器能夠思考的時代,教育應著重培養學生的5種能力,即自主學習能力、提出問題的能力、人際交往的能力、創新思維的能力及籌劃未來的能力。

教育部科技發展中心原主任李志民說,今天我們說知識就是力量,講的是如何學習、記憶和掌握更多的知識,講究知識的系統性,而在人工智能時代,知識是開放的,隨時隨地可查找、可檢索,因此,記憶知識以及知識的系統性不再像今天這樣重要了,學生更需要學習如何從已有的知識中挖掘出新應用、新知識,通過已有知識學習新知識,與之對應的知識結構或學習過程就是思維的訓練。

“低階認知技能的重要性會下降,如記憶、復述、再現等初級信息加工任務將更多地被機器代替,而高階認知能力的重要性會更加凸顯,如識別問題、邏輯推理、意義建構、精致思考、自我指導能力等。”呂文清認為,人工智能時代應重點培養學生的終身學習素養、計算思維素養、設計思維素養和交互思維素養,培養學生5種能力——高階認知能力、創新能力、聯結能力、意義建構能力和元認知能力。終身學習素養,主要基于人工智能時代需要更強大和持續的學習力,強調學會學習和建構不斷演進的知識框架;計算思維素養,主要基于學習和理解人工智能,強化思考的邏輯和精致。現在很火的編程課程,主要是培養計算思維;設計思維素養,主要基于人工智能時代學生執行困難任務,需要關注項目設計、任務設計和路徑設計等高層次管理,重點引導學生學會選擇、學會決策、學會判斷;交互思維素養,主要基于人工智能時代學生交往方式的變化,需要高級信息素養、媒體素養、溝通交流和技術倫理,重點引導學生學會開源共享、參與協商、組建社區等,理解復雜的相互關系。高階認知能力,強調獨立思考、邏輯推理、信息加工等;創新能力,強調好奇心、想象力和創新思維、創新人格等;聯結能力,強調學會統籌、組織資源、建立聯系,特別是包括人工智能在內的多個空間的聯結;意義建構能力,強調社會情感、責任意識和高感性、高概念等要素;元認知能力,強調學習自我認知、自我監控和自我指導。

-

人工智能

+關注

關注

1796文章

47643瀏覽量

240086 -

信息化

+關注

關注

1文章

493瀏覽量

21187

發布評論請先 登錄

相關推薦

嵌入式和人工智能究竟是什么關系?

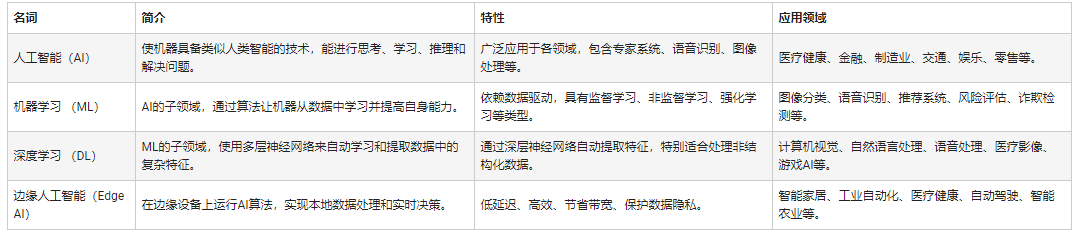

人工智能、機器學習和深度學習存在什么區別

人工智能不能代替學習

人工智能不能代替學習

評論